昨日の東京は雨模様の中で、隅田川花火大会が開催されたようです。

私がこれまで見た中で一番印象深い花火はというと、実は花火大会ではなく、京都の「松上げ」というお祭りでの花火なのです。

以前書きましたが、私は京大3回生の時に全宝連京都大会の委員長を務めました。

6月最後の週末にその全宝連が終わった翌日から、今度は農学部の林業実習で、京大演習林のある「芦生(あしう)」という森に行きました。

京都の北部は深い森に覆われていて、中でも芦生は広大な原生林が残る貴重な地域です。

10日間程の林業実習の後に、今度は芦生の一番奥の集落にある漬物工場で暫くアルバイトをしました。その夏は殆ど芦生の森で過ごしたのです。

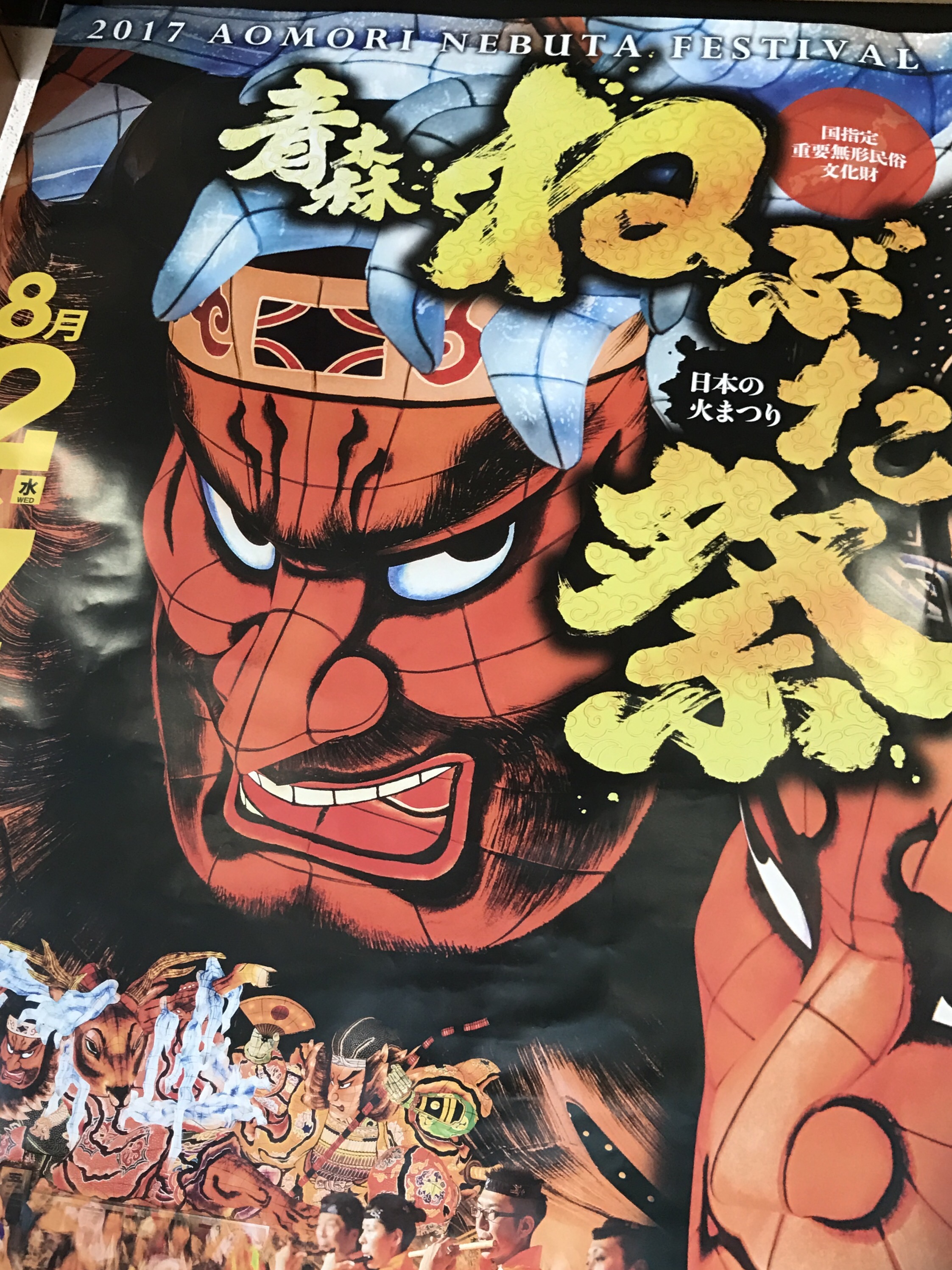

8月に入り、8月24日は昔から伝わる火祭りの「松上げ」の日でした。

朝から地域の男衆が集まって、高さ20mの杉の太い丸太を河原に突き立てる作業をします。

作業を終えた夕方に一旦解散。

日がとっぷりと暮れた夜8時頃、再び河原に集落の全員が集まって来ました。

男衆だけが結界になった川を渡り、昼間に立てた杉の周りで松明に火をつけます。

松明といっても特殊なもので、細い木を束ねて紐で固定し、それに二、三尺程の藁紐が繋がっています

男衆は先端に火のついた松明を藁紐でぐるぐる回して、杉の天辺に向けて投げ上げます。

杉の天辺には大きな籠が取り付けてあり、その中に燃えやすい枝などが入れてあります。

最初の松明が籠に入ると、その男衆は今年の福男になるのです。

そして籠の中には実は沢山の花火も仕込まれていて、松上げの無事を祝福するかのように、籠が燃え上がると同時に空に盛大に打ち上がるのです。

私も一応男衆に混じって松明を投げ上げましたが、何十年にもわたって投げ続けて来た人達には敵うべくも無く、天から落ちてくる松明を避けて逃げ回っているうちに籠が燃え上がりました。

口を開けて籠を仰いでいると、やがて火が花火に燃え移り、頭上で夢のように花火が炸裂しました。

その時に勝る花火の光景は未だに経験しておりません。

数年前から、芦生の松上げもクレーンで杉を立てているようです。

しかしあの籠に一番松が入って花火が上がるシーンは、まだ変わらない筈です。

8月24日の芦生の松上げをなんとかまた見に行きたいと思っております。