私はまだ「融」の能を舞ったことはありませんが、「陸奥の千賀の塩釜」に一度は行ってみたいと思っておりました。

仙台から在来線で片道30分程度の距離です。

.

今日の日中は、仙台から青森稽古に移動するまでに少し時間がありました。

なのでこの隙間時間に、素早く塩釜を見て来ようと思い立ったのです。

.

.

仙台駅を出た仙石線は、ワキのように道行を謡う間も無く”本塩釜駅”に到着しました。

塩釜は「本マグロ水揚げ日本一の町」だそうで、本塩釜駅には大きなマグロのオブジェがありました。

とりあえず”鹽竈神社”に向かうべく、神社参道方面へ。

.

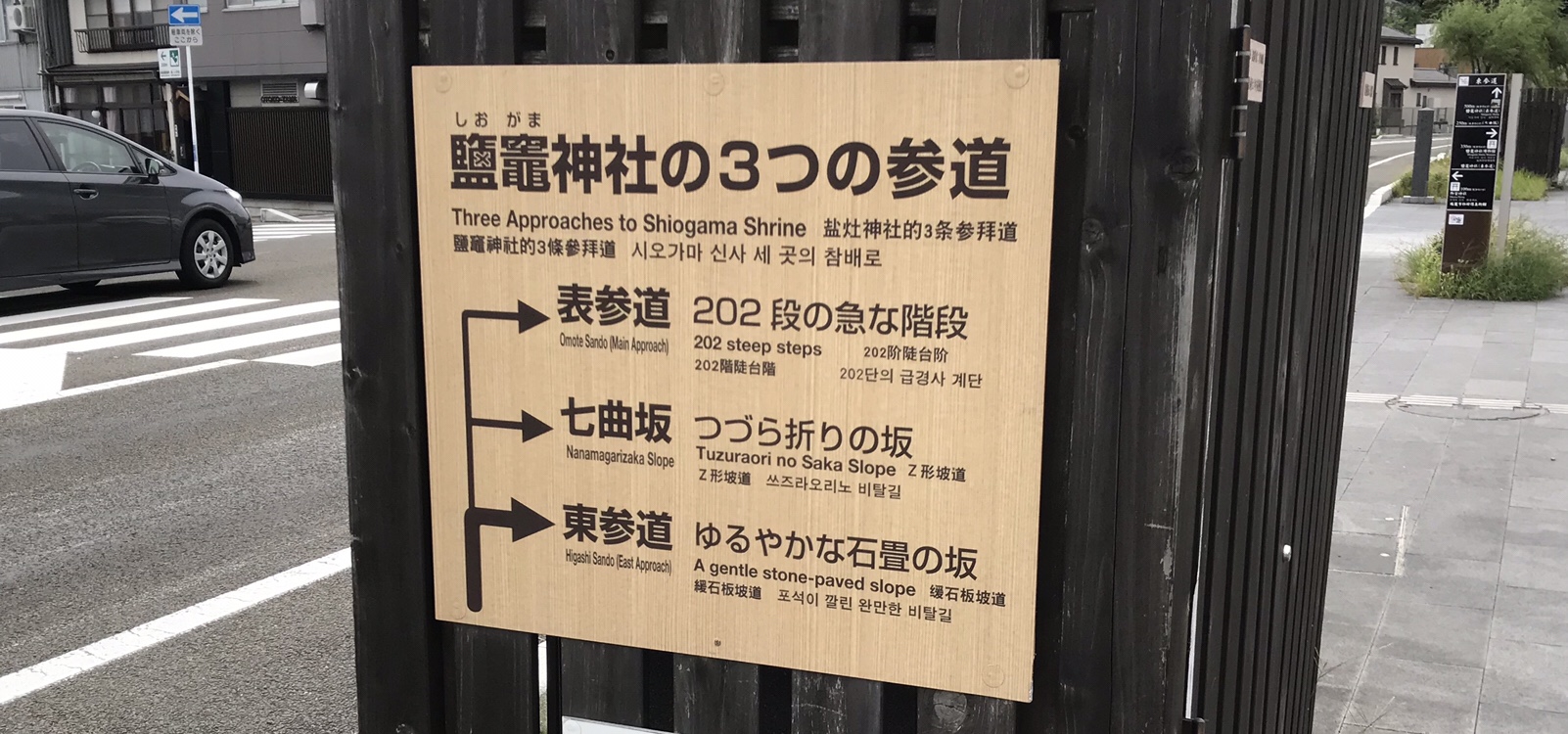

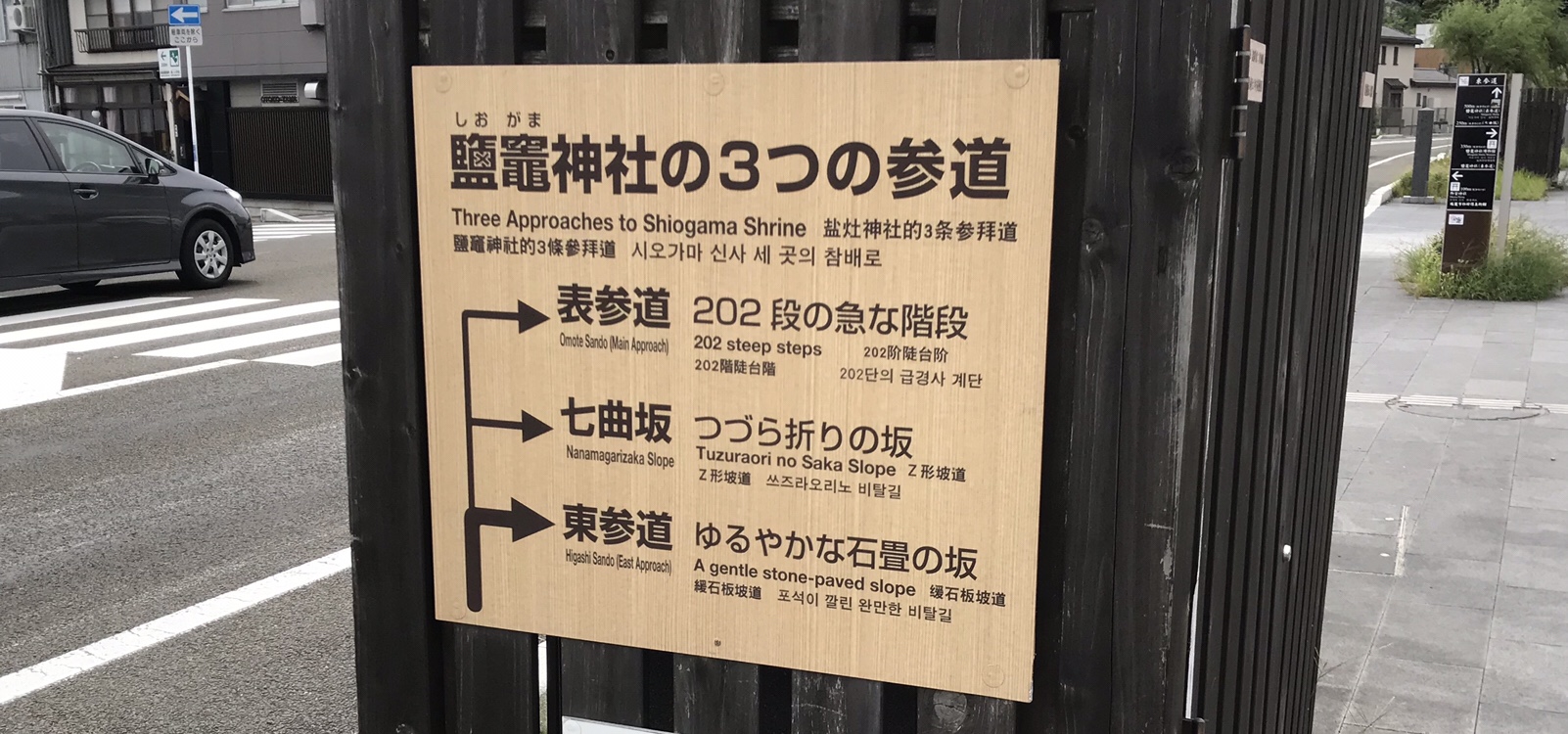

街道を歩いていくと、こんな看板がありました。

どうやら山の上にある鹽竈神社へは、3つの行き方があるようです。

ここはやはり”202段の急な階段”でしょう。

表参道を目指すことにしました。

.

やがて、鬱蒼とした森に抱かれたような鹽竈神社に到着。非常に荘厳な雰囲気です。

鳥居をくぐると…

.

.

表参道202段の威容が眼前に。

思えば去年も京都の”鷲の尾の寺”で長大な階段を登りました。

よいしょよいしょと一気に登り切って、振り返るとこんな感じ。

角度が判りづらいですが、かなり急です。

神社の見取図の左の方に表参道の階段が描いてあります。本当にこんな角度に感じました。

.

主祭神であり、塩の製法を教えたと言われる”塩土老翁神(しおつちおじのかみ)”に参詣して、境内を見てまわりました。

しかし、”融”に関する史跡などは見つからず、謡曲史跡保存会のあの立札もありませんでした。。

.

境内からは遠く”千賀の浦”が望めました。

絶景とまではいかない眺望でした。昔はまた違った風景だったのでしょうか。

.

帰りは、奈良時代に出来たとされる最も古い参道”七曲坂”で山を降りました。

森の中の静かな道は、京都の大文字山のような感じでした。

.

.

実は行きの街道で気になる地名の石碑を見つけていました。

「融ヶ岡」。

鹽竈神社から街道を挟んで向かい側の小高い丘です。

なんと、864年に源融がこの地にやって来て、この融ヶ岡に屋敷を構えたとの伝説があるようです。

これは行ってみなければ。

融ヶ岡の麓に階段がありました。

登ってみたのですが、草むした人気の無い広場があるだけで、やはり”融”に纏わる史跡は皆無でした。。

.

蜘蛛の巣を払いながらすごすごと階段を降り、時間も迫ってきたので駅へ向かうことにしました。

.

帰りは街道ではなく、少し細い通りを歩いてみました。すると…

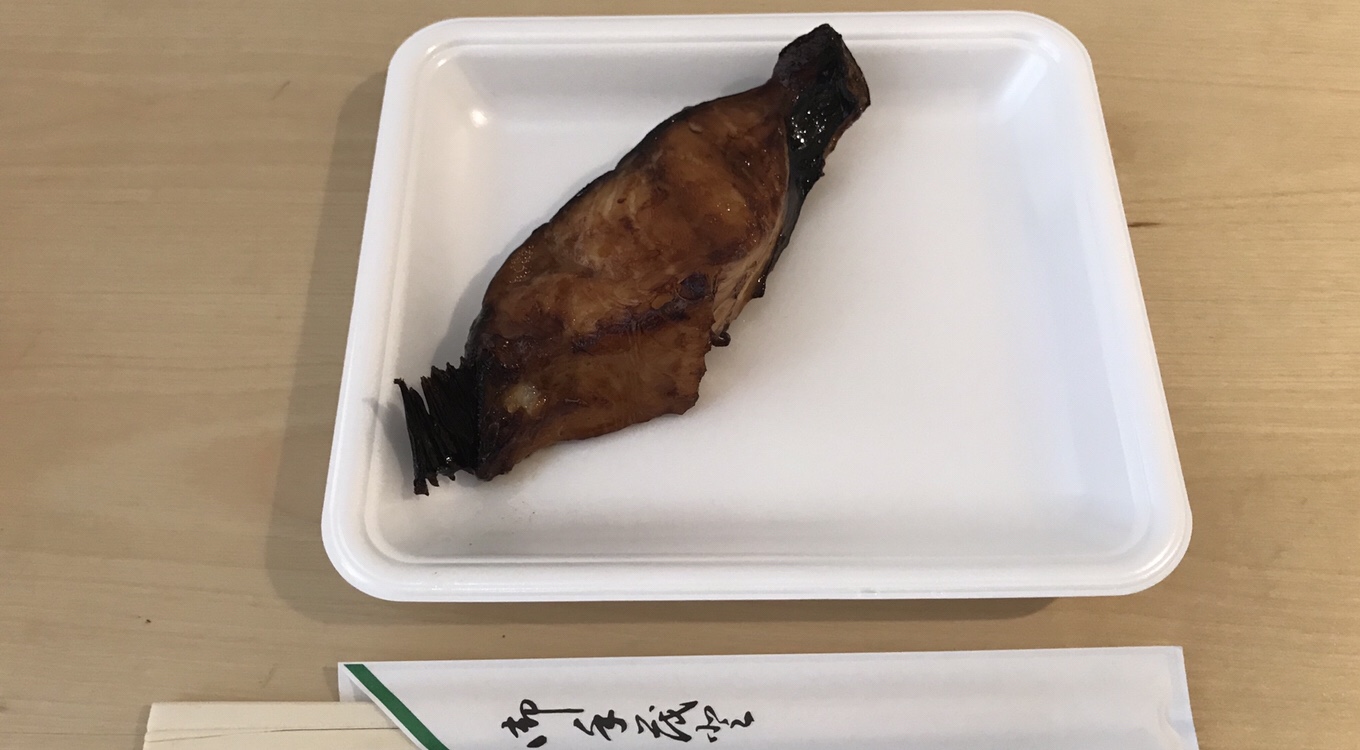

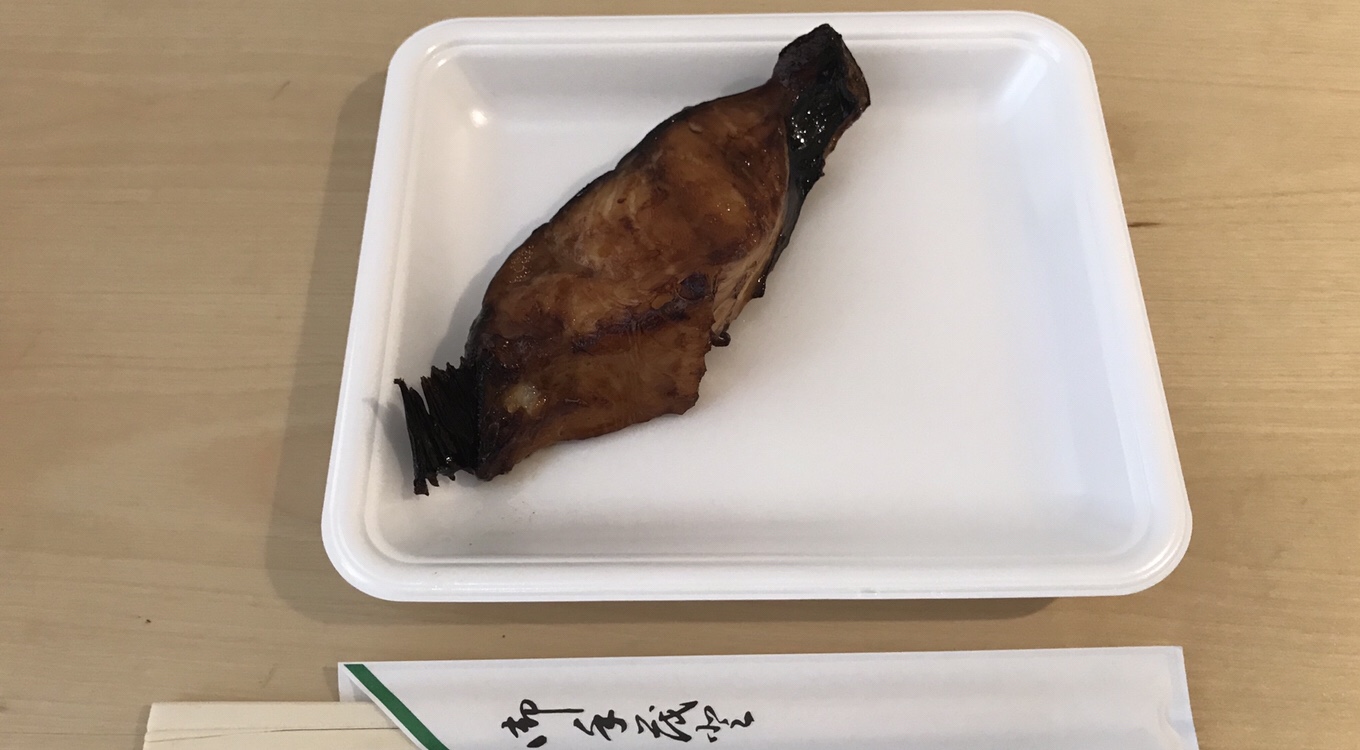

店先で魚の串焼きをしている魚屋さんが!

実に実に美味しそうです。そう言えば昼御飯がまだでした。

というわけで…

銀鱈の串焼きを求めて、その場でお箸を貰っていただいてしまいました。

よく歩いた後でもあり、大変に美味しかったです!

.

帰りの電車まであと15分ほど。

そこで駅前の”壱番館”という施設の屋上にある展望台に上がってみました。

6階の屋上から更に展望台の階段を登ります。

今日は階段に縁のある日です。。

展望台から見る千賀の浦(塩釜港)の景色は、開放的で気持ちの良いものでした。

.

.

しかし、正直な感想を申し上げると、この風景はわざわざ都から観賞しに来るほどの絶景とまでは言えない気がします。

融の大臣も、やはり実際にここを訪れたのではなく、想像で六条河原院を造ったと考える方がむしろ夢があるように思いました。

.

.

ともあれ、念願の塩釜詣でが出来てとても満足いたしました。

実は明日宝生能楽堂の五雲会申合にて、私は能「融」の地謡を謡うのです。

今日の色々を思い出しながら謡うのが、大変に楽しみになりました。

.

先ずはこれから、青森稽古頑張って参ります。