昨日は朝松本を出て、そのまま伊豆に稽古に行く予定でした。

松本の宿を出ると涼しくて爽やかな空気です。

「今年の暑かった夏もようやく過ぎて行ったか…」と感慨深く思いました。

.

特急まで少しだけ時間があったので、澤風会までに行かなければと思っていた床屋さんに立ち寄りました。

.

床屋さんを出てちょうど特急に間に合って、やれやれと一息。

次は甲府で降りて身延線の急行に乗る筈が、車内で「身延線は台風による土砂流入と倒木で終日運休です」と言われてしまいました。。

仕方なく八王子まで出て、八高線で新横浜へ。

更に新幹線で三島に行って伊豆箱根鉄道に乗り換え、という遥々とした旅の末に、何とか稽古場に行く事が出来ました。

.

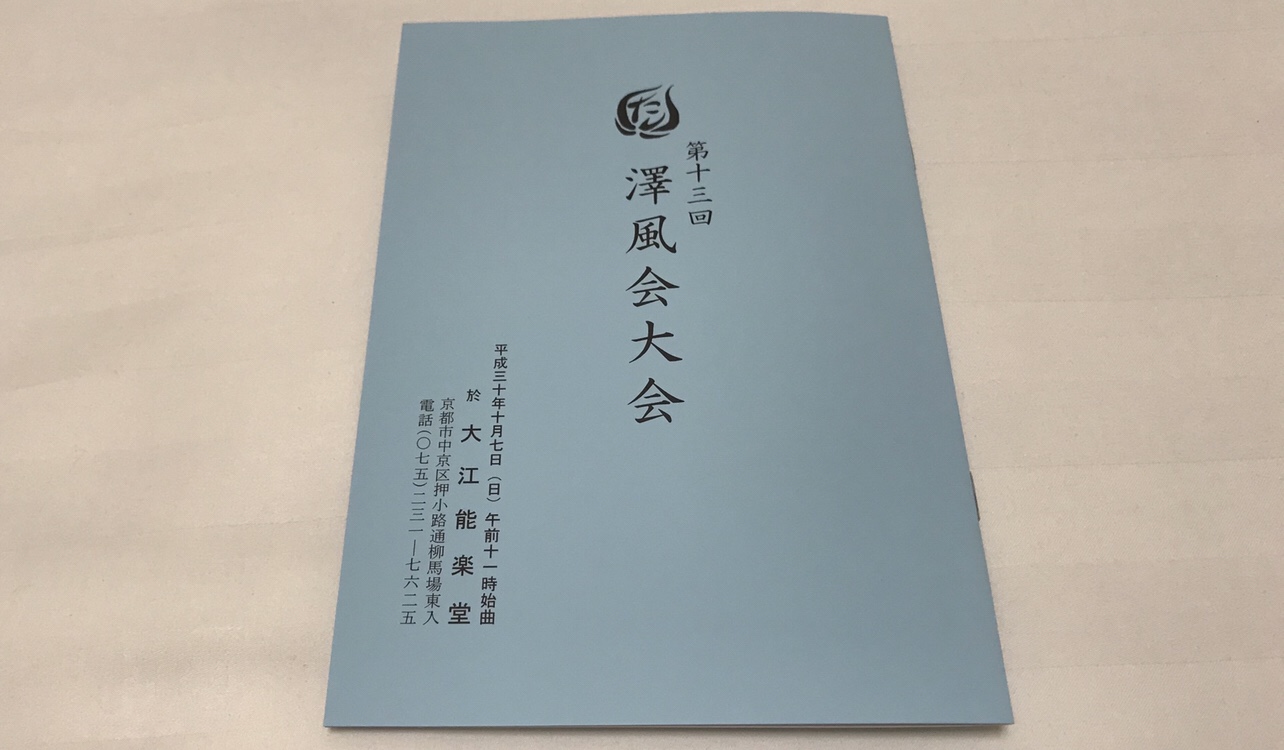

夜に三ノ輪に帰ってから、日曜日に迫った澤風会京都大会の準備を深夜までして、今日は昼から夜まで西荻窪稽古でした。

.

.

最近予定がなにかと立て込んでいて、何故こんな無理目な予定にしたのだろう…と若干後悔しておりました。

しかし思い返してみると、これはよくよく考えての計画的なことだったのです。

.

冒頭で昨日松本の空気が涼しくて過ごしやすかったと書きました。

8月頃に9月以降の予定を考えた時、忙しそうな仕事は夏が終わって涼しくなった9月下旬以降に集中して頑張ろうと計画していたのです。

.

もしも先週からのバタバタした予定を、今夏の猛暑の中でこなしていたら、何処かで倒れていたかもしれません。

今は涼しくなって夜も寝苦しくないので、体力の回復も早い気がします。

.

良く人に言うのですが、私は暑い夏の間は全ての機能が30%ほど減退してしまうのです。

逆に涼しくなると体力気力が3割増しになるので、ここから一層頑張って舞台や稽古に励んで参りたいと思っております。