今日は緩めのお話です。

.

初めて一人で泊まる街での晩御飯は、ちょっと緊張します。

今週岡山で初めて1泊した時のこと。

.

その名も「桃太郎大通り」という駅前の目抜き通りを歩いていると、またまたその名も「ももたろうの屋台」というお店を見つけました。

お店の前の看板によれば、何とビール5種類が付いた飲み放題が1200円。ビール大好きな私には夢のようなお店です。

名前も良いし、ここにしよう!と決めて早速中に入りました。

.

私「すみません、1人なんですが…」

するとカウンター内にいたお兄さんが「じゃあそちらに。」とカウンター席を指し示してくれました。

.

私は左利きなので、無意識のうちにカウンターの左端を選んで座ることが多く、この時も左端の椅子を引きかけました。すると…

「いやいや、そちらにお願いします!」

とお兄さんがやや強めの調子でさっきの席を再び指し示します。

.

ああ、すみません…と思いながら、ほとんど空いているカウンター席の中ほどに座りました。

「これはもしや、頑固な店員さんのいるちょっと怖いお店かも…」

と早くも若干気弱になった私ですが、心を奮い立たせて注文をしていきます。

「えー、ハートランド生ビールと、チーズのサラダ、鶏肉とナッツのピリ辛炒めをお願いします…」

ビールも、地元の食材を使ったお料理も美味しいのですが、何となくあの店員さんとの間に緊張感が漂っている感じです。。

.

.

実は先程から私は、気になっているメニューがありました。

「猪のフランベ」という品で、小さな字で”獲れたてを自社処理なので新鮮!お薦めです‼︎”と書いてあります。

.

「岡山の猪」に関しては以前から、何とか一度食べたいものだと思っていました。

「山賊ダイアリー」という漫画で、岡山在住の猟師が猪を獲って自分で食べるシーンが実に美味しそうだったのです。

.

頑固そうな店員さんに恐る恐る、「あのー、この”猪のフランベ”いただけますか…?」と声をかけると…

「ああ猪!昨日獲れたてが入っているから、美味しいですよ!」

なんと、固かった表情がいきなり満面の笑顔になりました。

猪、相当自慢の品のようです。

.

そしてやがて出てきた”猪のフランベ”を食べて驚きました。

これまで何度も猪肉を食べましたが、ベスト3に入る程の柔らかさで、臭みも皆無だったのです。

目を丸くしていると店員さんが、

「うちと提携している猟師さんが、罠で獲れた猪をすぐに処理して運んでくれるから、新鮮で美味しいんですよ。

しかもそれはまだ冷凍もしてないから、柔らかいでしょ?」

と言って、またもやニヤリと会心の微笑みです。

.

私は感動のあまり、「猪のフランベ、もう一つお願い出来ますか?」と頼んでしまいました。何しろこのレベルの猪がなんと一皿690円なのです。

すると…

店員さん「気に入っていただけて良かったです!では次は、ちょっと味付けを変えてみましょうか。」

と言って、今度はステーキ風にして出してくれました!

.

ビールも「岡山作り」という地元の銘柄に変えました。

地元のビールと猪ステーキ。ステーキがまた絶品なのでした。

.

最初はちょっと頑固そうな雰囲気でしたが、やはり「桃太郎大通り」の「ももたろうの屋台」。

「桃太郎」にこだわって大正解でした。

「桃太郎」と言えば当然「犬、猿、雉」ですが、今の私にとっては桃太郎と言えば「猪!」なのです。

.

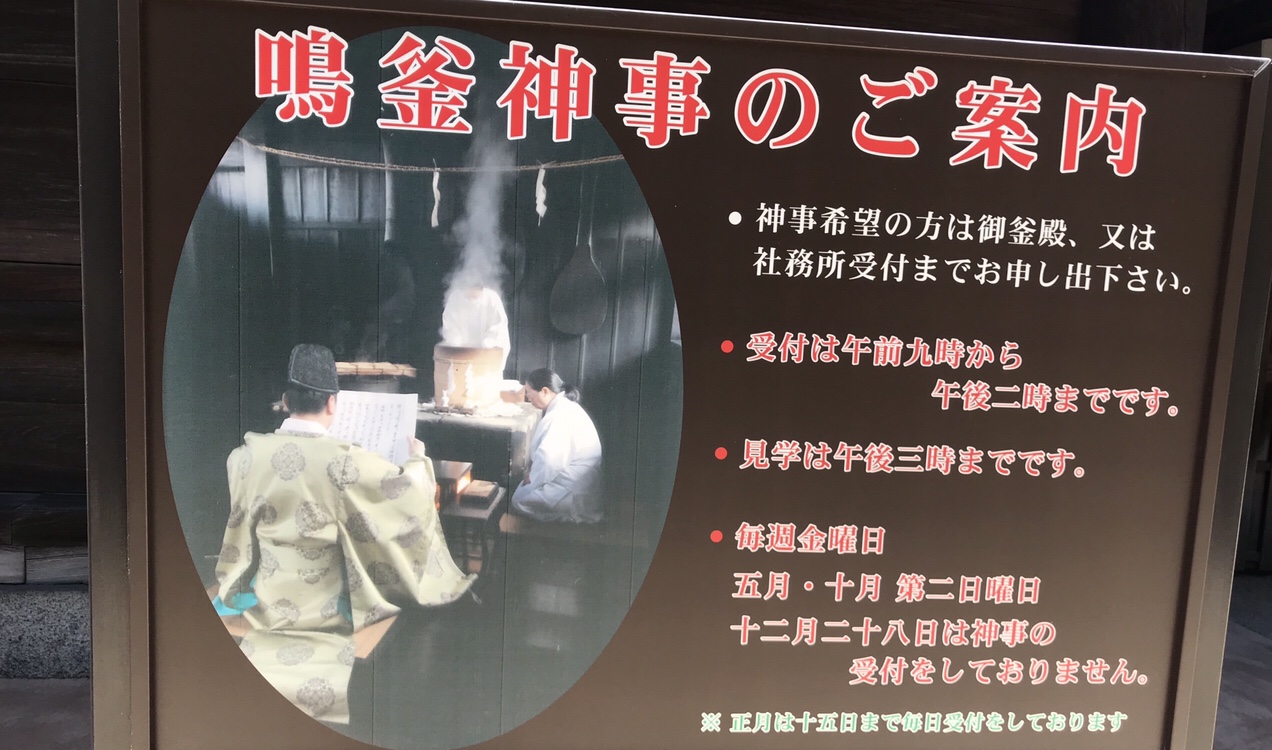

猪で元気をつけて、翌日の吉備津神社での子供能楽教室を無事に乗り切ったのでした。

今回は何故かグルメリポート風になってしまいましたが、この辺で失礼いたします。

おお、さすが芦屋です!

おお、さすが芦屋です! 芦屋セゾン業平。

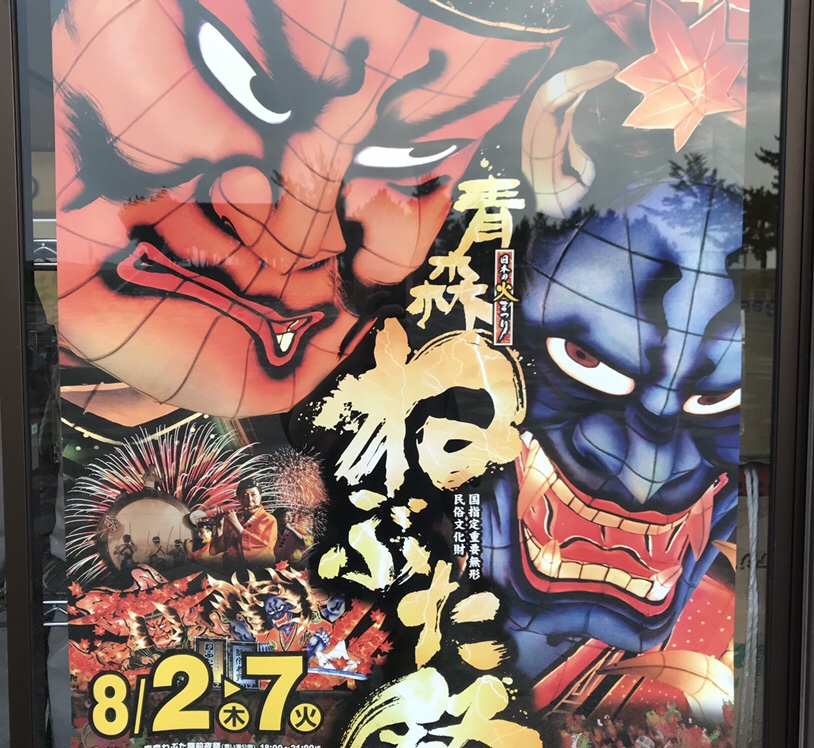

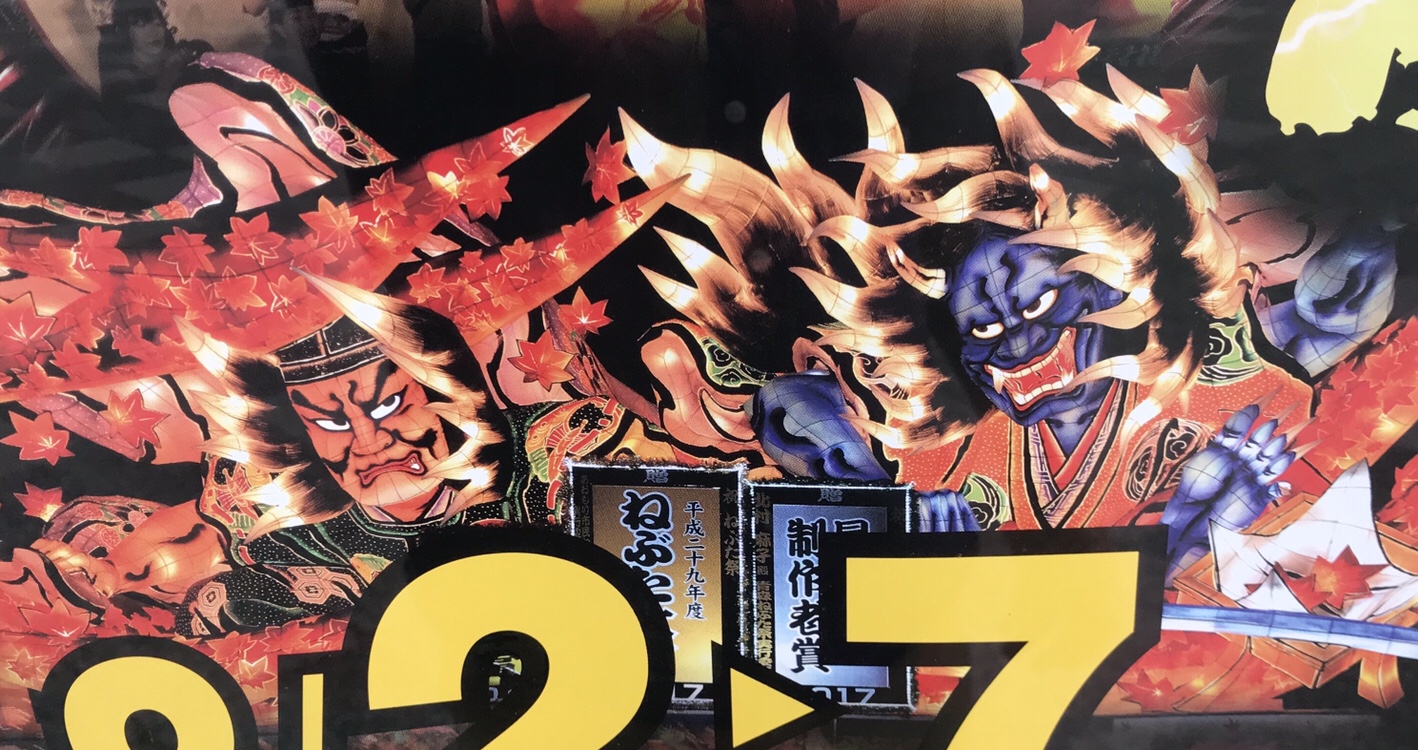

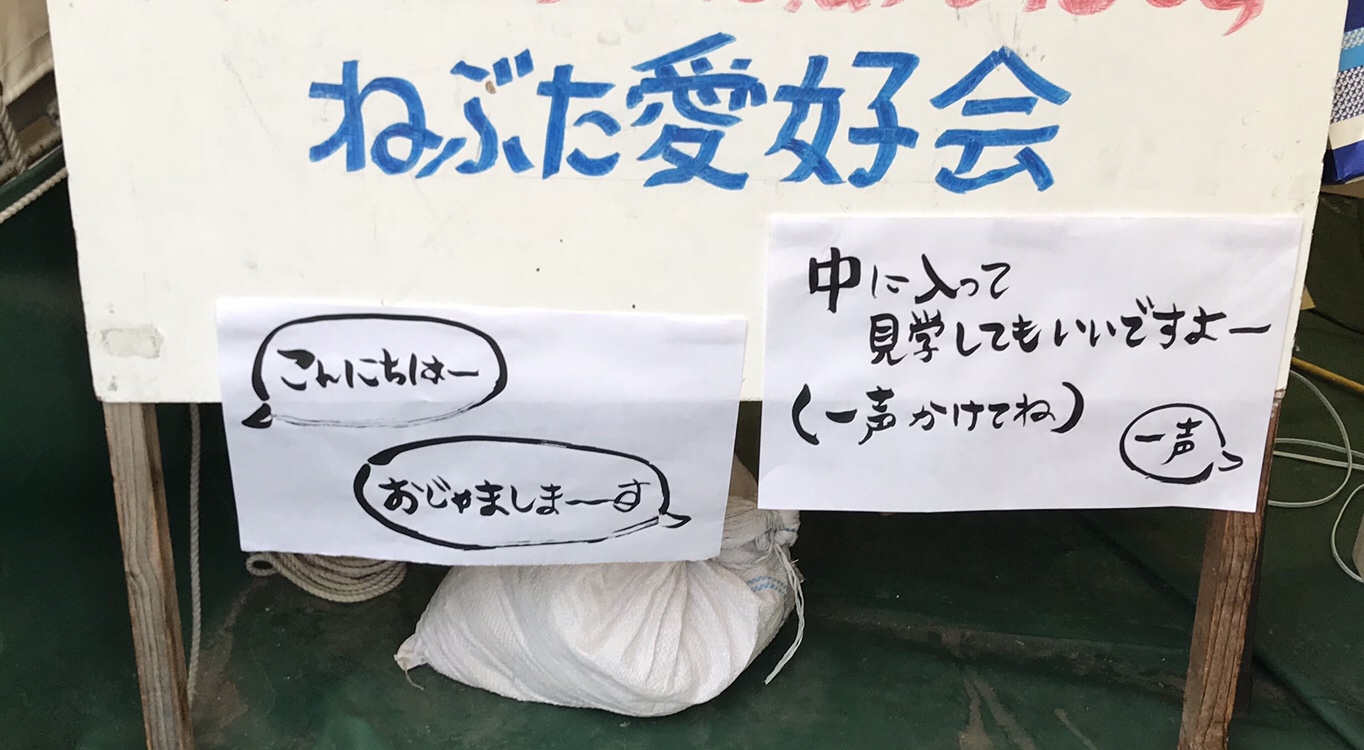

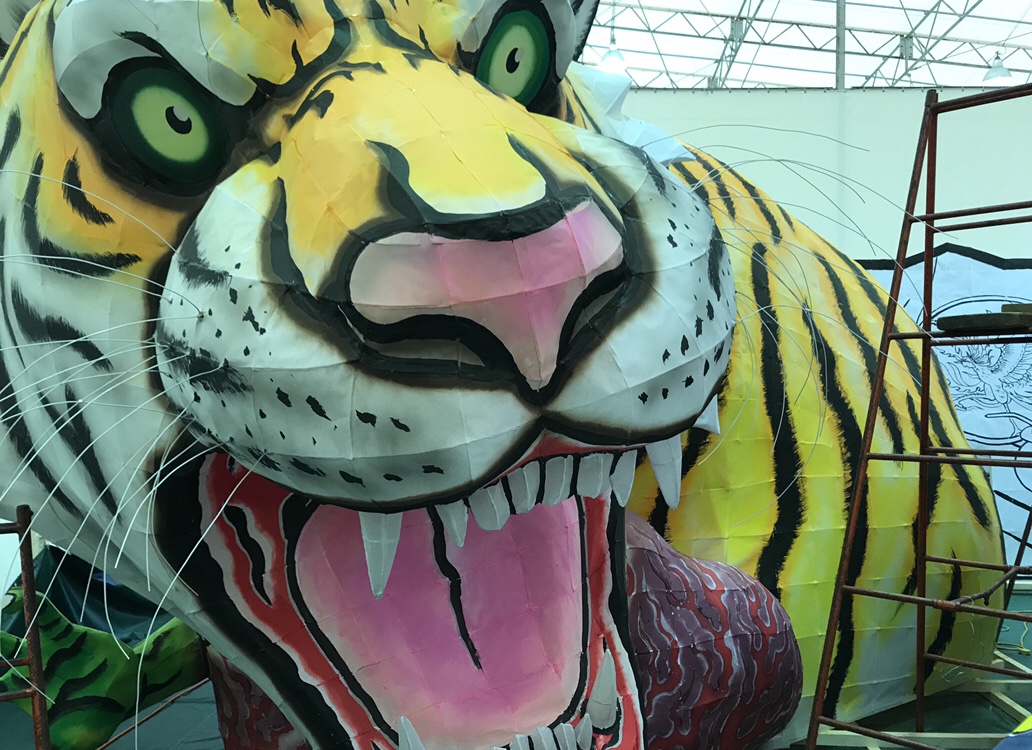

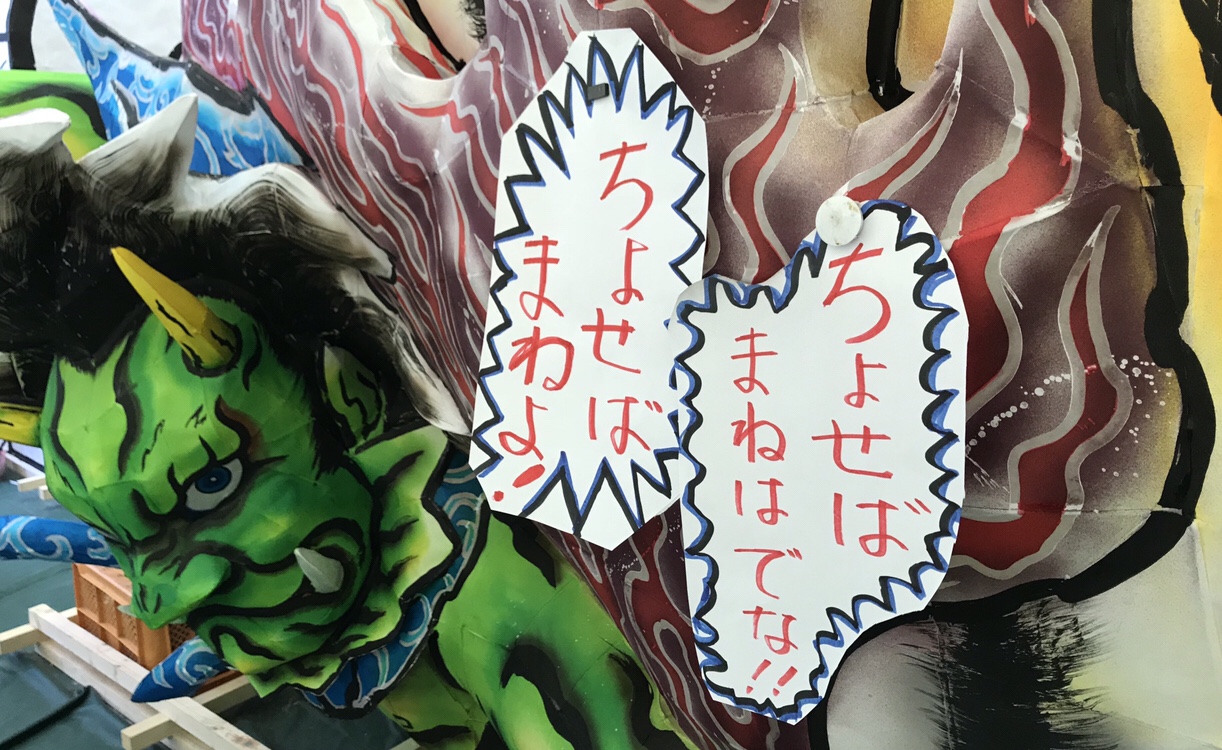

芦屋セゾン業平。 青森にて。

青森にて。 昭和の香り漂う古い横丁にありました。

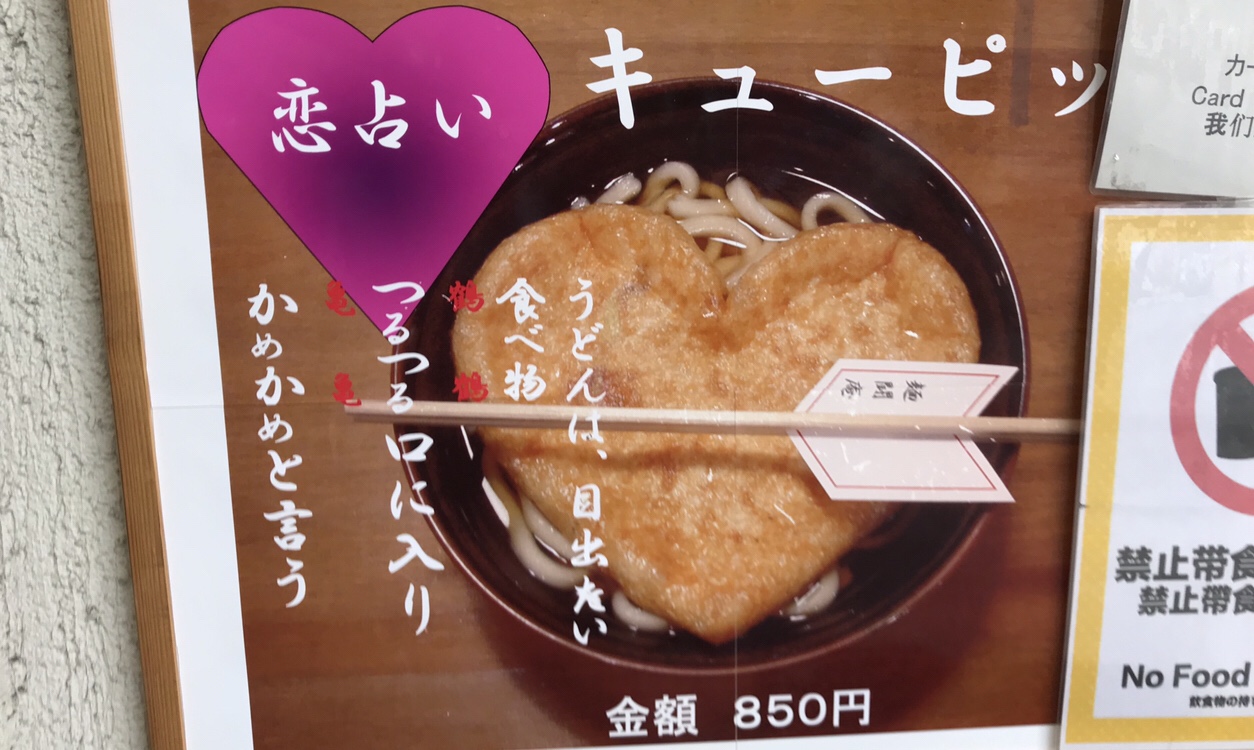

昭和の香り漂う古い横丁にありました。 うどんと「鶴亀」の関連は面白いのですが、そこに何故「恋占い」要素が結びつくのか謎です。。

うどんと「鶴亀」の関連は面白いのですが、そこに何故「恋占い」要素が結びつくのか謎です。。 これまで「アルプス正宗」「スキー正宗」という日本酒は見たことがありましたが、こちらは更にパンチの効いたネーミングです。

これまで「アルプス正宗」「スキー正宗」という日本酒は見たことがありましたが、こちらは更にパンチの効いたネーミングです。 今非常に空腹なので、宿に荷物を置いてから、この看板のようなお店を探そうと思います。。

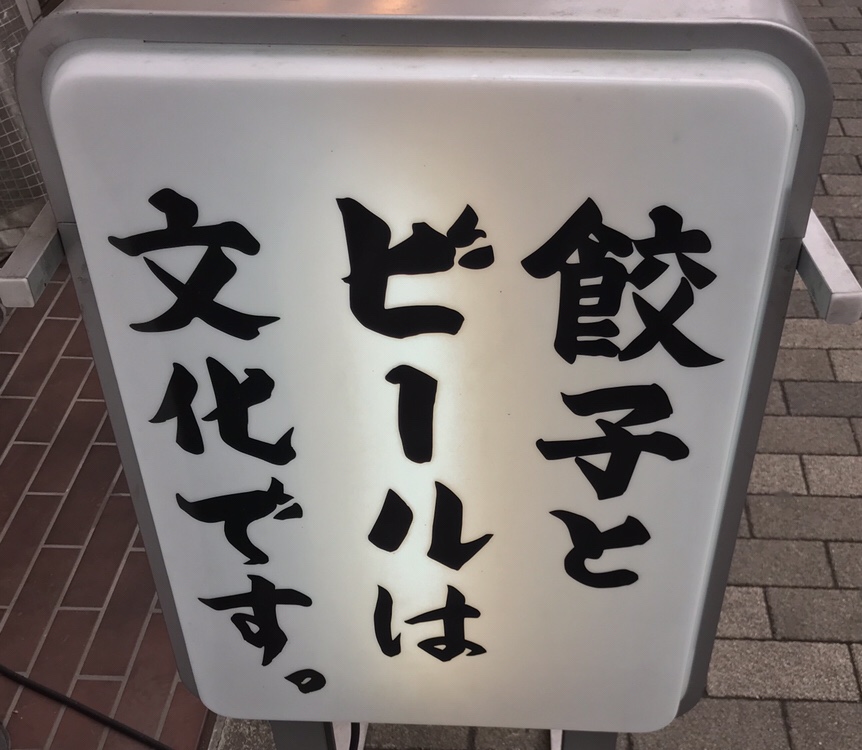

今非常に空腹なので、宿に荷物を置いてから、この看板のようなお店を探そうと思います。。