日々稽古と舞台を繰り返して、たまに行く散策も能楽に纏わる場所が大半なのです。

そのような毎日の中で、

「少し不思議」な事象に出会うことがあります。

つい先日、京都散策の途中で三条粟田口にある

「合槌稲荷」

に詣でた時のお話です。

・

・

合槌稲荷は能「小鍛冶」の舞台になったと云われる稲荷社で、ここに来るのは、数年前に宝生能楽堂の夜能で能「小鍛冶白頭」を勤めた時以来です。

その時は夜遅くて結構怖い雰囲気でした。

・

今回は昼間で、三条通には沢山の車が往来しています。

その賑やかな喧騒から合槌稲荷のある細い路地に入った途端に、

「しん」

とした実に静謐な空気に包まれていきます。

・

何度もお詣りに来た合槌稲荷ですが、路地を僅か10数m程度入っただけで訪れるこの静謐自体が、いつも不思議に感じられます。

しかし今回の”不思議な体験”はこの後でした。

・

・

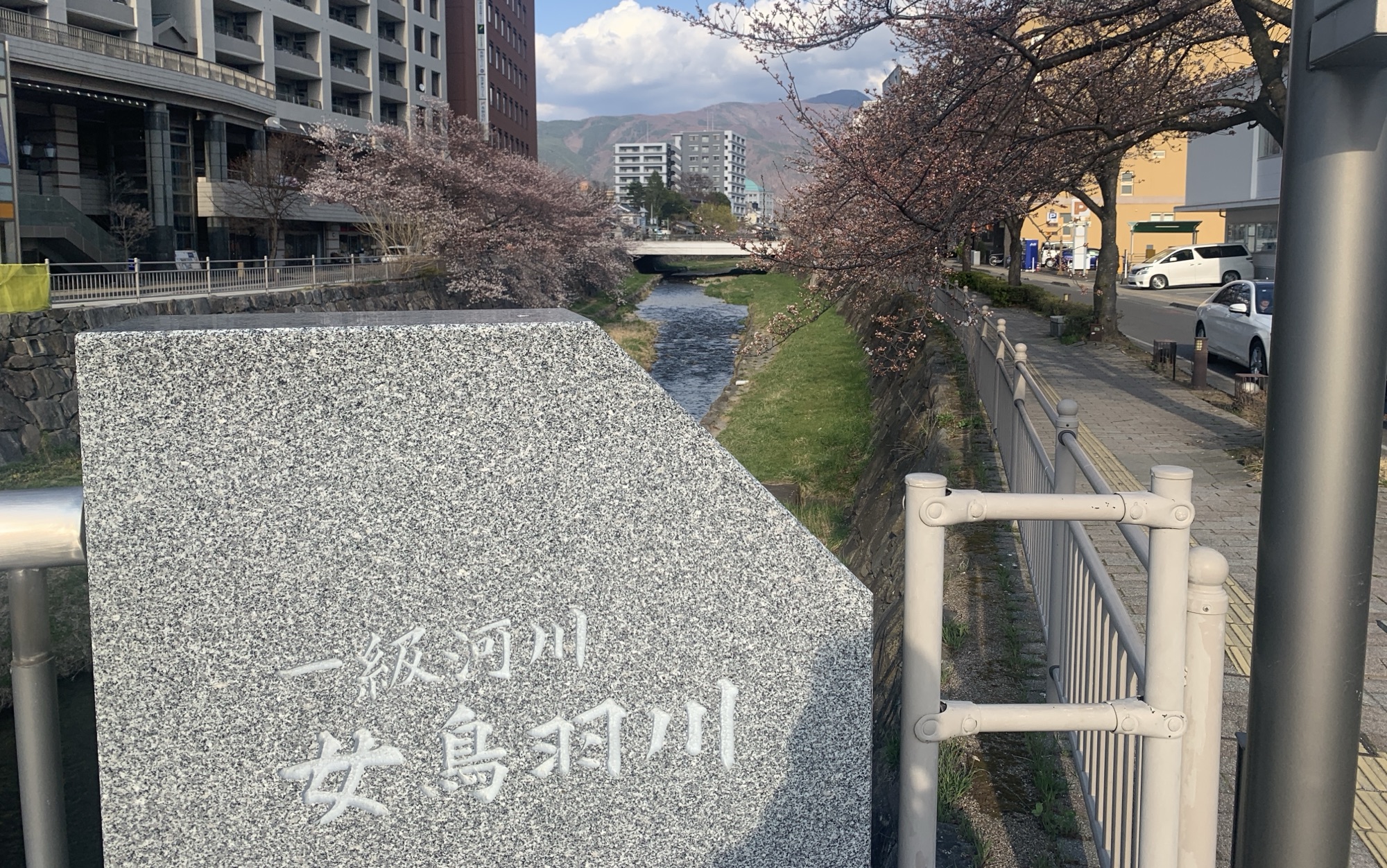

合槌稲荷から青蓮院、知恩院、白川と辿って、鴨川の見える川端通まで歩いたところで、スマホを見ると一本のLINEが来ていました。

確認すると宝生能楽堂にいる鶴田航己君からです。

・

「小鍛冶の仕舞の後半でわからない型があるので確認したいです」

との内容でした。

文章化して返信するのは若干困難です。。

・

すぐにLINE電話をかけて、口頭で説明することにしました。

「”即ち汝が氏の神”の後は扇を両手に持って脇座に行って、ワキツレに渡したら少し下がって礼をして、立って右へ飛び返り…」

と説明しているうちに、いつしか私は川端通の道端で小鍛冶の仕舞の型を舞っておりました。

・

・

通話を終えてやれやれと汗を拭ったところで、

「ちょっと待てよ」

と思いました。

・

鶴田航己君からLINEで仕舞の型を聞かれたことなどこれまで無かったのです。

しかもその仕舞は「小鍛冶」で、結果的に私は仕舞「小鍛冶」を道端で舞うことになったのでした。

・

・

これは合槌稲荷に詣でてから僅か30分後の出来事です。

もちろん単なる偶然なのでしょう。しかし、

「もしかして合槌稲荷の稲荷明神様に舞わされたのかもしれない…」

と考えると、少し不思議でちょっと愉快な気分になったのでした。