今日は仙台稽古でした。

.

稽古場に到着すると、会員さんが鞄から何やら紙を取り出して見せてくださいました。

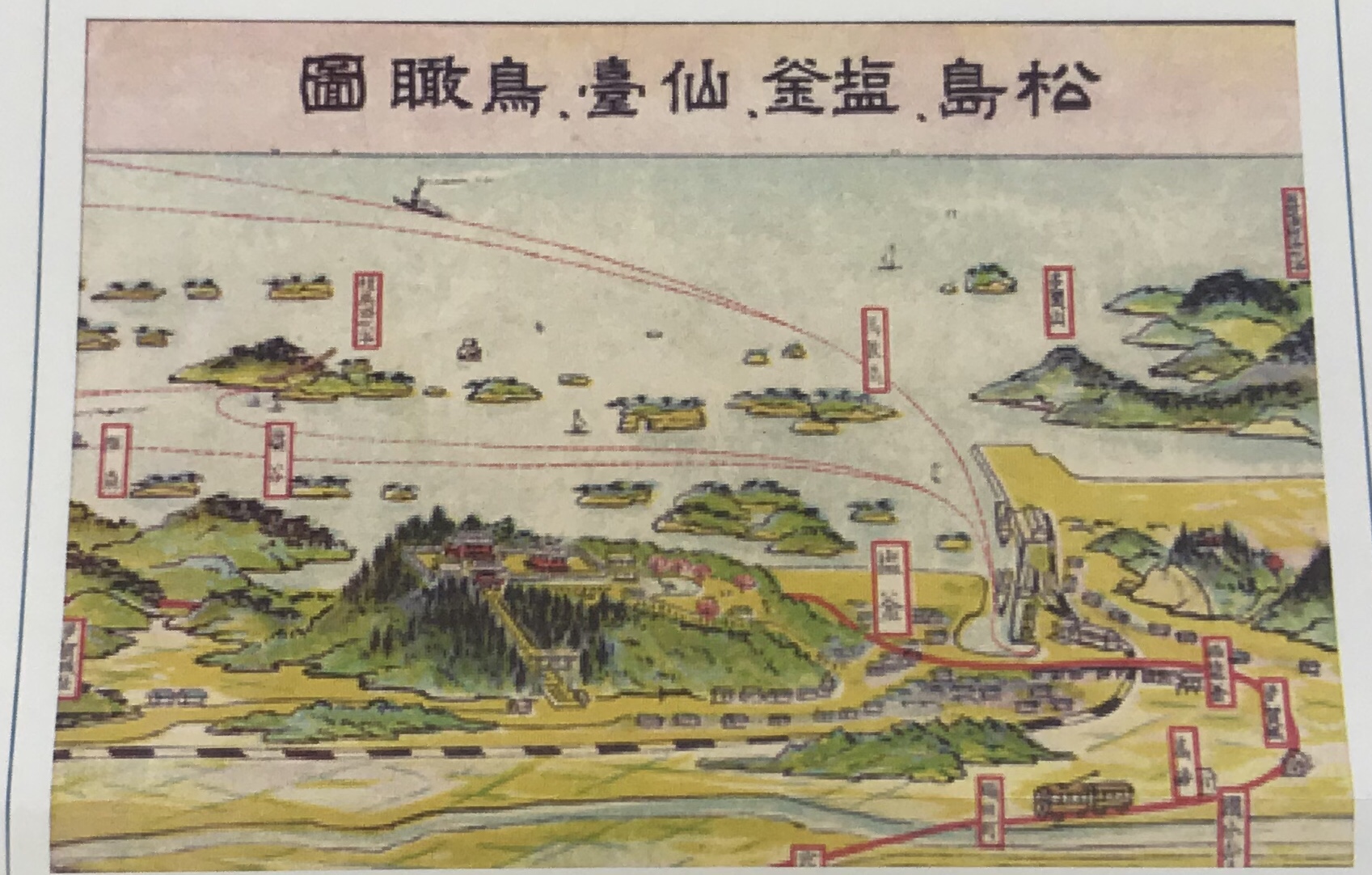

それは、昭和初期の仙台周辺を描いた古い「鳥瞰図」のコピーでした。

.

そして、その鳥瞰図のうちの1枚に「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」と「松島」が描いてあったのです。

.

.

昨年9月の「みちのくの千賀の塩釜」というブログで私は、現在の鹽竈神社から見える景色はそれほど絶景では無かった、と書きました。

それを読んだ会員さんが、「昔の鹽竈神社からは、おそらく松島までが見渡せて絶景だったはず」と、この鳥瞰図をわざわざ探してくださったという訳なのです。

.

中央やや左下の丘の上に「鹽竈神社」があり、上部中央から左にかけて「松島」に連なる島々が描かれています。

そして鹽竈神社の背後はすぐ海で、景色を遮ぎる建物などは何もありません。

.

塩竈港周辺が埋め立てられる前は、鹽竈神社から見える海の眺望は、確かに現在とは比較にならないほど素晴らしいものだったでしょう。

.

.

更に中世まで時代を遡ると、塩竈の海岸には塩田の風景が広がっていたはずです。

そしてそこでは海水を煮詰めるための煙が絶えず立ち上っていました。

.

海水の青、島々の緑、塩煙の白が一体となって織りなす景色は、まさに「絶景」と言えるものだったに違いありません。

.

.

数々の歌に詠まれた「千賀の塩釜」の本当の姿を、1枚の鳥瞰図で少しだけ想像出来た気がして嬉しく思いました。

鳥瞰図を探してくださった会員さんに感謝いたします。

.

今度はこの知識を持って、是非もう一度「鹽竈神社」に行ってみたいと思います。