「五条辺りの夕顔の宿」を後にして、紫野にある雲林院を目指しました。

堺町通りを少しだけ南下して、松原通りを東に歩きます。

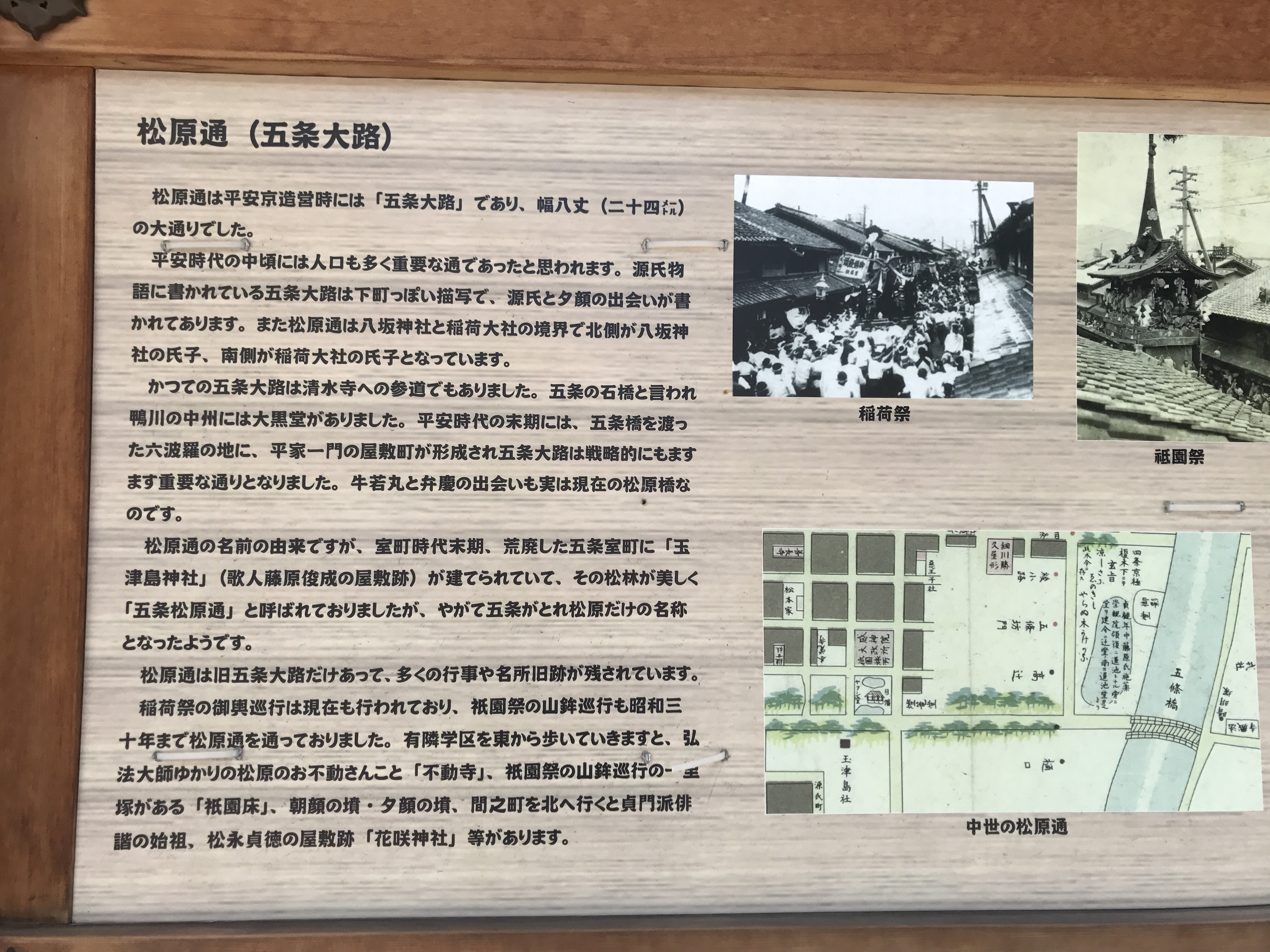

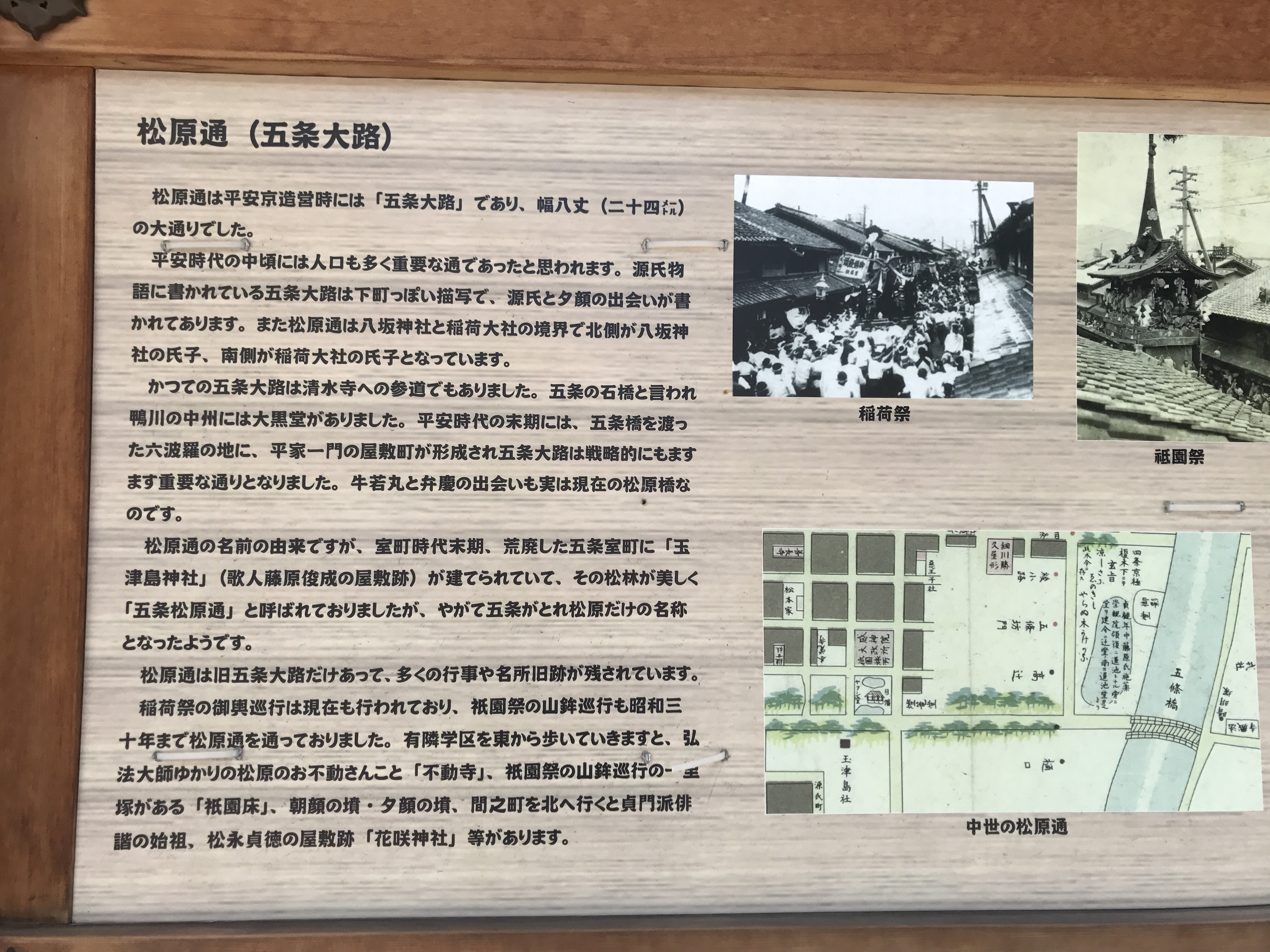

松原通りは元々の五条大路でした。

松原通りは元々の五条大路でした。

牛若丸と弁慶が出会ったのも松原通りに掛かっていた「旧五条大橋」の上なのです。

他にも「鉄輪の井戸」や「藤原俊成屋敷跡」など、松原通り周辺には能に関わる見所が多いのですが、今回はスルーして河原町通に直行。

河原町通から市バス205系統北行きに乗って、京都北山は紫野方面に向かいました。

40分ほど乗って、「大徳寺前」バス停で降ります。

40分ほど乗って、「大徳寺前」バス停で降ります。

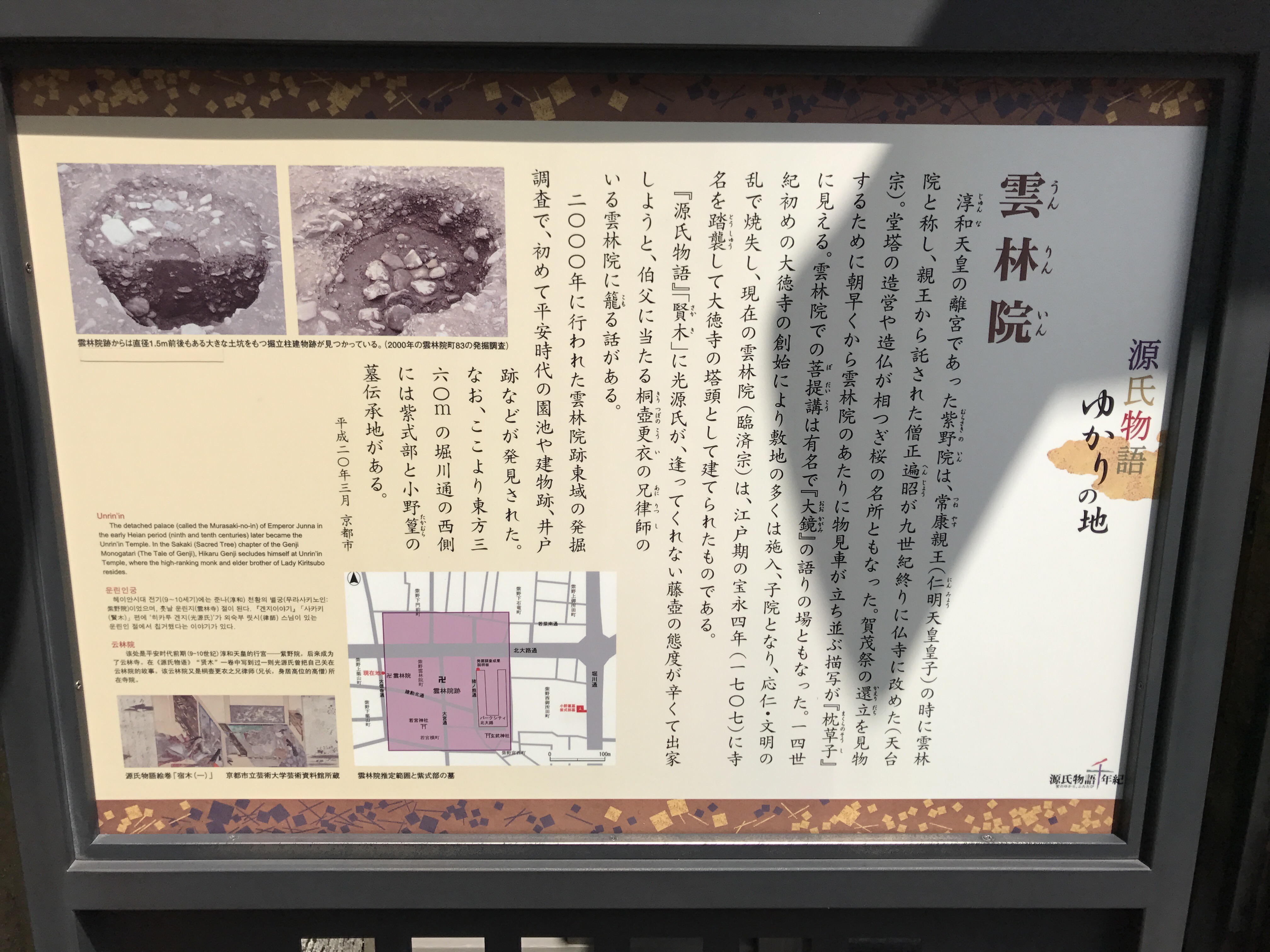

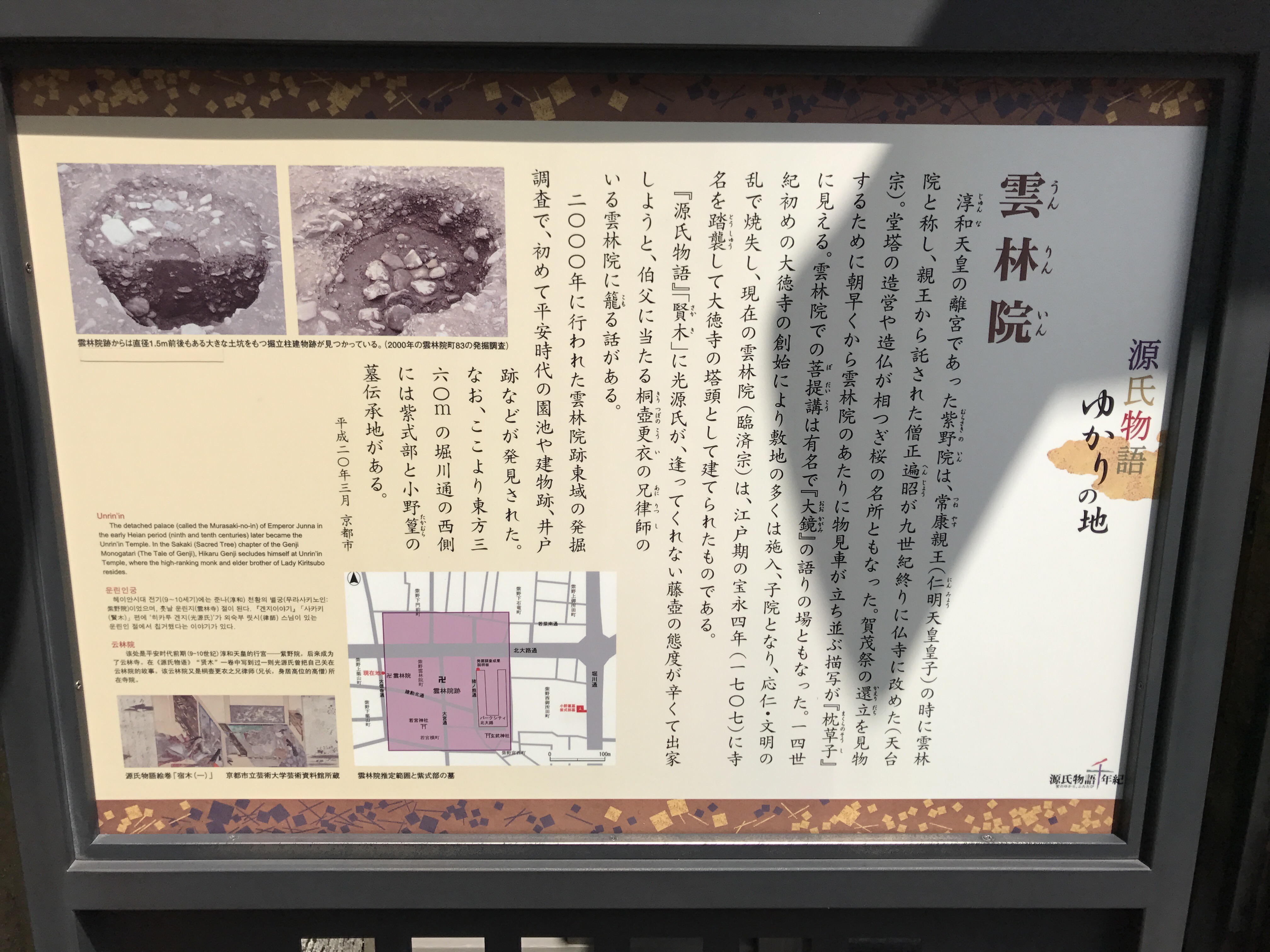

大徳寺前交差点をほんの少し南下した東側に、こぢんまりした現在の「雲林院」がありました。境内は30m四方位でしょうか。

しかしこれは江戸時代に建てられたもので、雲林院は昔はもっと広大なお寺でした。 鎌倉時代に大徳寺が出来るまでは、250m×300m位の敷地があったようです。

鎌倉時代に大徳寺が出来るまでは、250m×300m位の敷地があったようです。

それにしても能「半蔀」のワキが「雲林院の僧」であり、前半の舞台が五条辺りではなく、雲林院のある紫野辺りなのは何故なのでしょうか。

それは、そもそも源氏物語の作者である「紫式部」がこの紫野の雲林院辺りの生まれだったからだと思われます。

紫式部の「紫」の字は「紫野」からとったそうです。

上に写真を載せた雲林院縁起の看板に、紫式部の墓所が雲林院の近くにあると書いてありました。

これは行ってみなければ!

雲林院から歩いて数分、堀川通沿いの島津製作所紫野工場のすぐ北隣に、「紫式部墓所」の碑がありました。 碑に被さるように、小さく可憐な薄紫色の花が咲いています。

碑に被さるように、小さく可憐な薄紫色の花が咲いています。

これはもしかして…

やはりムラサキシキブの花でした!秋に生る鮮やかな紫色の果実が馴染み深いですが、花が咲くのはちょうど6月の今頃だったのです。

やはりムラサキシキブの花でした!秋に生る鮮やかな紫色の果実が馴染み深いですが、花が咲くのはちょうど6月の今頃だったのです。

ムラサキシキブの開花に合わせて紫式部の墓参をするのも、また不思議な縁だと思いました。

お墓そのものは更に奥にあります。墓所の写真撮影は控えましたが、小野篁の墓所と並んで、築山になったお墓でした。

今度は夕顔の墳と違って、墓所を前にしてきちんと長い時間をかけてお参りいたしました。

能「半蔀」の舞台の無事を祈念しつつ、堀川北大路バス停から今度は市バス206系統東行きに乗って、京大稽古に向かったのでした。