おかげさまで第12回澤風会大会は無事に終了いたしました。

朝から終了まで私はただ地謡を謡い続けて、舞台上では何も大きな問題は起こりませんでした。

稽古の成果の発揮ということにおいて、これ以上は望めない程の舞台であったと思います。

初舞台や嘱託披露や、様々な状況の中で舞台を無事に勤められた皆様、本当にありがとうございました。

また次の舞台をどうかよろしくお願いいたします。

本日はこれにて失礼いたします。

おかげさまで第12回澤風会大会は無事に終了いたしました。

朝から終了まで私はただ地謡を謡い続けて、舞台上では何も大きな問題は起こりませんでした。

稽古の成果の発揮ということにおいて、これ以上は望めない程の舞台であったと思います。

初舞台や嘱託披露や、様々な状況の中で舞台を無事に勤められた皆様、本当にありがとうございました。

また次の舞台をどうかよろしくお願いいたします。

本日はこれにて失礼いたします。

明日はいよいよ第12回澤風会大会が、京都大江能楽堂にて開催されます。

今日は朝から最後の仕上げの稽古をして、先ほど無事に終わりました。

今回も良い準備が出来たと思います。

きちんと稽古をされた方にとっては、本番はご褒美のようなものだと思います。

あまり緊張したり心配したりせずに、舞台を楽しんでいただけたら良いと思います。

私は澤風会の本番では基本的に、舞台上で多少間違いがあっても何も反応しないことにしています。

「稽古を積んでいれば、自然に正しい型や謡に戻る」というのが私の経験則なのです。

また、度々申し上げることですが、「稽古を積んだ上での間違いと、稽古が足りない為の間違いは、すぐに見分けられる」というのも経験則です。

能楽は勝敗がつくものではないので、努力してきた成果は、たとえ完璧な結果ではなくても、見所のお客様に必ずわかっていただけるのです。

直前稽古が出来なかった方も、型や謡は既に出来上がっているので、あとは可能な限り良いコンディションで切戸の前にいらしていただければと思います。

明日はどうかよろしくお願いいたします。

今日は新橋の料亭で催された、小鼓の「独調の会」に出演して参りました。

8月初めの京都での太鼓の会、8月終わりの軽井沢での大鼓の会に続いて、今度は「小鼓」だけに合わせて1人(または2人)で謡う舞台でした。

澤風会、郁雲会からも5人の方々が出演され、高級料亭に似つかわしい華やかなお着物姿で、稽古の成果を存分に発揮されました。

小鼓という楽器は、能や舞囃子においては大鼓とペアになって、ひとくさりの内の前半を主に大鼓が、後半を主に小鼓が主導して囃します。

太鼓、大鼓、小鼓とそれぞれの独調を謡ってみて感じたのは、「小鼓の独調が一番難しい」ということでした。

前半を支配する大鼓がいない中で、どんな位でひとくさりを謡い始めるかは完全に「謡い手」に任されます。

謡の途中から入ってくる小鼓の手を聴いて、次のくさりの謡の位を決めていく、というのを何と例えたら良いでしょうか。

何か目をつぶって高い所から水に飛び込むような、水面に到達するまでの間に感じるであろう心許なさのような、そんな感覚を謡いながら繰り返し味わっていました。

しかしその難しさの分、また大変に勉強になりました。

料亭という普段縁遠い場所で、緋毛氈の上で金屏風を背にして謡うというのも、また新鮮な経験でした。

本日の会は、幸流小鼓方の曽和正博先生の古希の御祝の会でした。

曽和先生御目出度うございます。またお招きいただきどうもありがとうございました。

今日の江古田稽古に、ホームページを御覧になった方が見学に来られて、そのまま謡の稽古を少し始めてくださいました。

また新しいお仲間が増えて、嬉しい限りです。

その方は歌をうたうお仕事の女性なのですが、それでもやはり私の謡う声と高さを合わせるのが難しいと仰いました。

女性と男性は元々の声のトーンが違いますが、私の稽古に於いては、お弟子さんが一番出しやすい高さを私が探して、その高さで謡うように努めております。

その方ももう少し慣れてくれば、適切な高さが見つかると思います。

実は私は、東京芸大に入るまでは「自分の声の高さ」というものに意外に無頓着でした。

その日の体調や気分によって、日々声の調子が変わるような気もして、しかしそれでも謡は相対的な音程が合っていれば良いのかな、と思っていました。

その意識が変わったのは、芸大の「ソルフェージュ」という西洋音楽の授業でのことです。

ソルフェージュの先生が「ちょっと謡を謡ってみて」と仰られて、私が「鶴亀」の弱吟を謡ってみた所、それを瞬時にピアノで演奏されたのです。

また、高さを色々変えて、同じ鶴亀のメロディを弾いてみてくださいました。

「1オクターブの範囲で謡の高さを自在に変化させられれば、理論的にはどんな声の人とも合わせて謡うことが出来る!」ということにそこで気付きました。

それから色々試行錯誤を繰り返して、一音単位で高さを微調整出来るように努力しております。

しかしまだ上手くいかないこともあり、稽古中に気がつくとお弟子さんがすごく高い声でヒイヒイ言いながら謡っておられたりして、慌てて調子を低く直したりしております。。

お弟子さんが気持ち良く謡える高さを見極めて、瞬時にその高さで謡えるように、今後も努力を続けていきたいと思っております。

田町稽古場では、今日から新しい謡「花筺」を稽古します。

能「花筺」のシテ「照日の前」は、子方「男大跡辺皇子(おおあとべのおおじ)」の寵愛を受けて幸せに暮らしていました。

ところがある春の日に突然皇子は、一通の手紙と花籠を残して、天皇になるために都へと旅立ってしまいます。

手紙には「少しの間離れ離れになるけれど、必ずまた会える日を信じて、待っていてほしい」と書かれていました。

しかし、次に二人が再会するのは秋のことです。その間半年、照日の前は皇子に会うことも、連絡をとることさえも出来ずに待たされ続けた訳です。

その半年もの長い空白を経て再会した二人が、また元のように幸せになれたのは、現代人の私からすると驚くべきことです。

現在であれば、メールやラインで常に連絡を取り合い、半年間メールもラインも全然来ない場合、まあ途中で怒るか諦めるかしてしまいそうな気がします。

現代に於いては「花筺」のような物語は起こり得ないな…と思ったら、ちょっと設定は違いますがあるエピソードを思い出しました。

奇人変人揃いの京大宝生会OBの中でもとりわけユニークなI君。

ある日同じ京大OBで京都在住のK君の元に、I君から連絡がありました。

「原付バイクで神奈川を出発して、京都方面に旅行します。4月頃にそちらに行くので、泊めてもらえませんか?」

もちろん快諾したK君ですが、待てど暮らせどI君はやって来ません。4月が過ぎ、夏が来て、夏も終わり、秋になってようやくI君はやって来たそうです。

何故か紀伊半島先端の串本などを経由していて、遅くなったとか。

半年遅れても平然と現れるI君と、それをそれほど驚きも起こりもせずに迎えたK君。

京大宝生会に於いては、平安時代と同じように時間が緩やかに流れているのですね。

しかしこちらの話は二人とも男子なので、花筺のようにロマンチックなことは全く無いのが残念なのでした。。

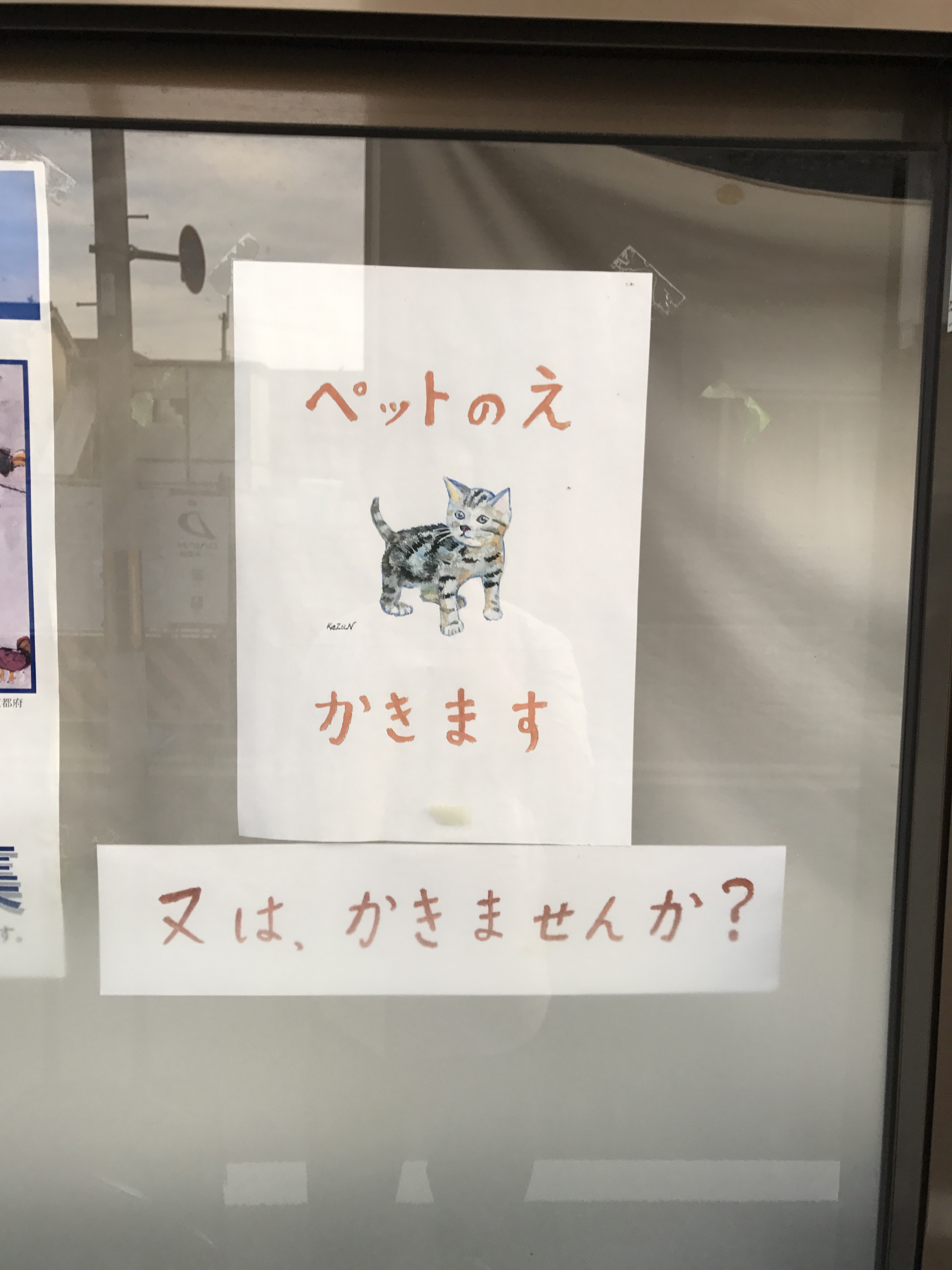

久々の面白写真です。何回目か忘れてしまいました。。

最初は自宅近所で撮影したこちら。

以前見つけた「熊谷直実」さんに続き、ご近所にこんなビッグネームが住んでいたとは驚きです。

そっと覗くと、普通のおじさんの姿が見えましたが…。

森見登美彦の「宵山万華鏡」に「超金魚」という化け物じみた巨大な金魚が出て来ますが、「25才、42cm」ならば「リアル超金魚」と言えるでしょう。

こちらは笑える訳ではないのですが…京大の近くにて。

最初に「ペットの絵書きます」を貼って、反応が無くて下のを書き足したのかな…などと色々想像すると、何かジワリと来るポスターです。

最初に「ペットの絵書きます」を貼って、反応が無くて下のを書き足したのかな…などと色々想像すると、何かジワリと来るポスターです。

実は色んな職業に応用出来ます。

「仕舞 舞います。または舞いませんか?」

などなど。

続いて、最近はなかなか面白い曲名看板がみつからず、新シリーズ「惜しい所でちょっとだけ違う曲名看板」です。

次は、「2枚で一曲」です。

この2件、結構近くにあるのですが、何の関係も無いようです。。

個人的には「ハイツ やま」のネーミングセンスがしみじみ良いと思います。

最後に読者投稿編です。

青森のTさんより、先日紹介した「アフロリレーマラソン」の実況写真です。

青森のTさんより、先日紹介した「アフロリレーマラソン」の実況写真です。

確かにアフロで溢れています。

大トリはこちら。

松本からいつも面白写真をお送りいただくKさん、ありがとうございます。

しかし一体何のお店なのでしょうか…。

今回はこの辺で失礼いたします。

皆様からの面白写真お待ちしております。

先週金曜日からこの方、東京→京都→大阪→東京→浜松→東京→京都→東京と、毎日東海道を新幹線で行ったり来たりしております。

相変わらずバタバタした日々だなあと思っていましたが、今日の紫明荘稽古で、もっと忙しくしている人が沢山いるのを知りました。

昨日同じ浜松の結婚式に出席したOBのY君は、その結婚式の後にそのまま会社の出張で京都に移動し、昼間働いた後に紫明荘稽古に夜来て、先ほど稽古を終えると明日の仕事のために新幹線で帰って行きました。

結婚式のスーツのまま、手には引き出物と長刀を持って。

また紫明荘で稽古している別のOBのK君は、大学の仕事で学会準備と論文締切が同時に来てとても大変だそうで、今日も奥さんだけが稽古に来て様子を伝えてくれました。

今日最後に来たOGのEさんも、「仕舞やろうか」と言ったら、「すみません、今日は18時20分までしかいられないので、謡だけお願いします。。」

皆それぞれ忙しい中を、何とか澤風会に出られるように頑張ってくれているのです。

勿論それ以上に、結婚したり子育てしたり、日々の生活はもっと忙しい訳で、皆本当に大したものだと思います。

一方私は最近うっかりミスが多くて、実は今朝も目覚ましが鳴らずに危うく寝過ごす所でした。

昨晩に「明日の目覚ましの時間は、今朝と同じく6時で大丈夫だな」と思った所で寝てしまい、スイッチを入れるのを忘れていたようです。。

そうしたうっかりミスを「最近バタバタ忙しいから、仕方ないかな…」と思っていましたが、紫明荘メンバーの話を聞いて、「忙しいのは皆同じ!私ももっとしっかり頑張らねば!」と気合を入れ直しました。

日々忙しかったり、色々大変な皆さん、どうか身体には気をつけて、一緒に頑張りましょうね。

今日は浜松で、京大宝生会OBの結婚式がありました。

私を含めて、宝生会OBも何人か参列させていただき、披露宴で仕舞を出しました。

色々新鮮な場面があり、とても良い式でした。

「人前式」というのは初めての経験でしたが、形式張らず好感が持てました。

また入場からずっと、新郎が仕舞の「かまえ」をしていたのが微笑ましかったです。

披露宴の余興として仕舞「加茂」をOB代表が舞った後に、サプライズで新郎自ら立ち上がり、「あら面白の音楽や〜」と仕舞「難波」を舞い始めて、会場も盛り上がりました。

そしてお色直しの後に洋装で登場した新郎新婦は、なんと大量のシャボン玉が舞う中を自転車に乗って会場に入って来て、これまた大喝采を浴びていました。

イメージ図↓

新郎新婦の出身高校の応援団の、どことなくユルい応援パフォーマンスも何とも味があり、肩肘張らない非常に心地良い時間でした。

最後の御両親に向けての新郎新婦の挨拶の後に、式場のスタッフで涙ぐんでいる人がいて、「この式場のスタッフは、自分の仕事に対して本当に真摯に向き合っているのだなあ」と感心しました。

新郎は1週間後の澤風会で仕舞を舞ってくれる予定なので、またそこで今日の話が色々出来ると良いです。

本日はおめでとうございました。

先日のブログで、枚方市から交野にかけて七夕伝説があると書きましたが、それに因んだゆるキャラ「ひこぼしくん」が、既に枚方市のPRのために活動していたようなのです。

因みにお隣の交野市のゆるキャラが「おりひめちゃん」です。

ひこぼしくん、なかなか好い男です。

そしてなんと今日は、香里能楽堂であった枚方市の小学生向け能楽教室に、その「ひこぼしくん」がやって来てくれました!

ひこぼしくんは、今日は枚方市の名所や見どころを案内する仕舞を舞ってくれたのです!

ますます好い男ですね、ひこぼしくん。

ひこぼしくんは無口なのですが、今「ゆるキャラグランプリ」で上位進出を目指して、日々頑張って活動しているとそっと話してくれました。

皆さん、「ひこぼしくん ゆるキャラグランプリ」で検索していただいて、かれと「おりひめちゃん」への投票を是非よろしくお願いいたします。

また彼が仕舞を舞ってくれそうな時には、皆様にもお知らせしたいと思います。

頑張れ枚方のひこぼしくん!

当ホームページを立ち上げてから9ヶ月と少し経ちました。

ホームページのそもそもの目的が「出会った方々に能楽の楽しさを知っていただく」ことと、それに付随して「澤風会のお稽古のPR」というものでありました。

しかしながら、お問合せフォームからのお問合せも中々無く、実質的に既に知り合いだった方々や、澤風会の会員の皆さんとの情報共有の場として、9ヶ月運営して参りました。

それが今月に入って、全く新規の方から「お稽古を始めたい」とのお問合せを初めて頂戴したのです。

また同じくつい最近、ホームページを見たという方より「能楽師を撮影したいのでモデルになってもらえないか」とのお問合せもありました。

私としては、このホームページが縁でお稽古を始めて下さったり、また知り合いになって下さる方が唯1人でもいらしたら、ホームページ立ち上げの意味があると思っておりました。

なので、今月に入ってのこの2件のお問合せは、実は嬉しくて仕方ないのです。

お稽古を始めたいという方は来週から、また撮影したいというカメラマンの方とは11月にお会いする予定です。

このホームページから始まるご縁がこれからどう広がり、また繋がっていくのか、本当にわくわくしながら日々を過ごしております。

このページを御覧になって能楽に興味を持たれた方は、お問合せフォームよりどうかお気軽にお問合せくださいませ。

大喜びで返信させていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。