長いことブログの更新が滞っておりました。

私は至って元気に過ごしております。

.

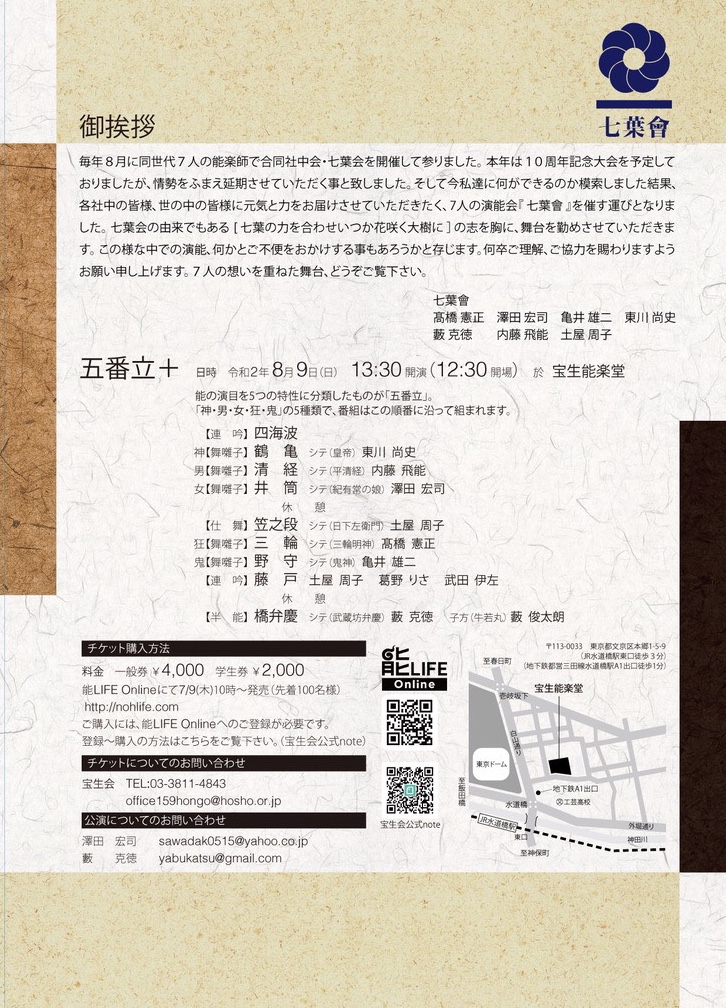

今日は水道橋宝生能楽堂にて、8月15日に開催される「五雲会」の稽古がありました。

この「五雲会」は4月公演が延期になったもので、私は能「兼平」のシテを勤めます。

.

.

4月初め頃に一度ほぼ出来上がった「兼平」でしたが、延期が決まってから一旦スッパリと忘れることにしました。

.

その後は仕事が殆ど全て無くなって、家を出る用事も無い日々でした。

しかし「兼平」の延期公演までに身体がなまってしまうのは避けないといけません。

.

私の三ノ輪の自宅からは、あまり人に会わずに「隅田川」と「荒川」という大きな川に行けます。

日々その河川敷などを長距離歩きまわりました。

.

さらに、電車にも出来るだけ乗らずに歩くようにしました。

例えば三ノ輪から用事で江古田の実家に行く時には、先ず三ノ輪からJR鶯谷駅まで歩きます。

そして山手線で目白まで行き、目白から江古田まで歩くのです。

もちろん帰りも同様にします。

.

.

このようなことを3ヶ月以上続けて、7月に入って再び「兼平」に取りかかりました。

すると4月頃よりもずっと身体が軽くて、今日の稽古でもキリの部分で舞台と橋掛を高速で往復しても、息が全く乱れなくなっていました。

.

今身体的には「勝修羅」を舞うために申し分ない状態にあります。

あとは8月15日の本番までに、もう一度謡や型の細部を練り直していきます。

.

4月にあった筈の「兼平」よりも更にグレードアップした舞台をお見せしたいと思っております。