外山の宗像神社にて、宝生和英宗家の能「翁」奉納を見学した「能楽師と周るバスツアー」一行。

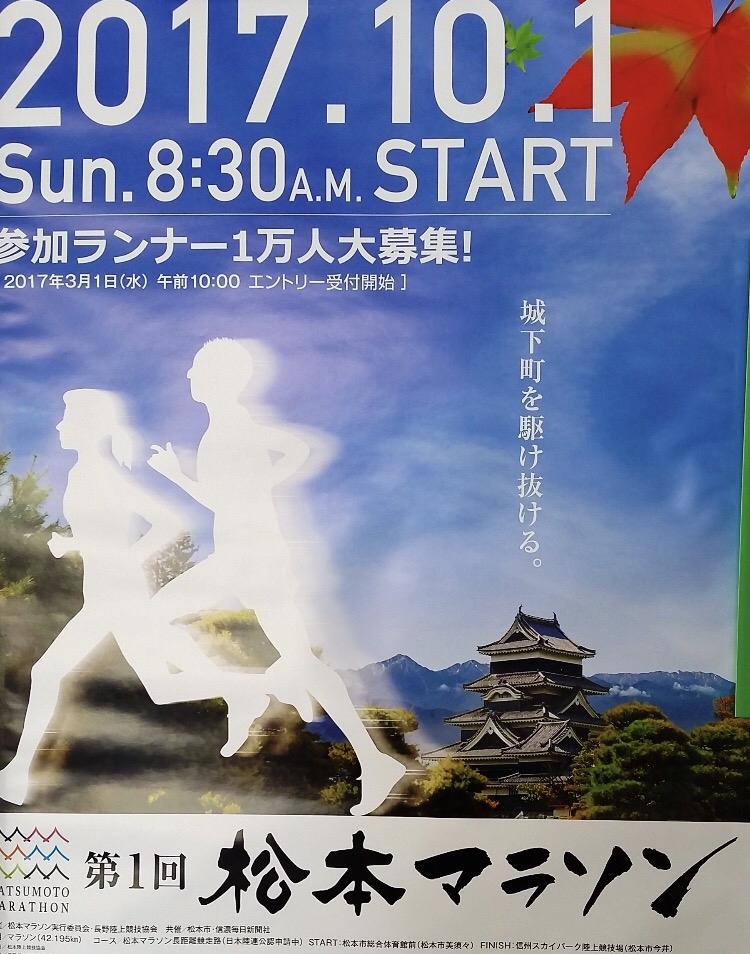

時間が押し気味なので、次の目的地「多武峰・談山神社(とうのみね・たんざんじんじゃ)」へと急いで出発しました。

「多武峰」に於いては室町時代に「八講猿楽」が行われていて、結崎座、坂戸座、円満井座、外山座(後の宝生流)の「大和四座」が交代で出勤していたそうです。

この出勤を怠ると、「罰金」や「追放」などの厳しいペナルティが課せられたということです。

能楽の黎明期の楽師達は、何となく自由で大らかな活動をしていたと想像していました。

しかし現実には座の中に厳しい戒律があり、また「田楽」などのライバルにも囲まれて、現代の我々よりも縛りの多い大変な毎日を送っていたようです。

「多武峰」に向かう道は完全に山道で、1.5車線のヘアピンカーブが連続していました。

紅葉の時期は大渋滞になるというのも頷ける道です。

多武峰に到着すると、先ずは昼食会場のある「多武峰観光ホテル」へ。

「素麺」や「鮎の塩焼」など、地元の名物が満載の豪華な昼食の後、参加者の皆さんは三々五々談山神社の見学に向かわれました。

私はと言うと、何人か観光ホテルに残ってゆっくりされている方々に付いて、神社は遠目に眺めて満足いたしました。

添乗員ですからね。(実際は夕方の舞台に向けて、体力の温存…)

因みに繰り返しですがこれは「能楽師と周るバスツアー」なので、私の格好は朝に京都の宿を出た時から「紋付袴」です。

紋付袴でホテルで立っていたら、従業員の方に声をかけられました。

「宗像神社でお能を奉納されて来たのですよね。私は外山の人間で宗像神社の氏子なのです。回覧板で神社に手伝いに行くように言われたのですが、このツアーがあるので今日はホテルに出勤したのです」とのこと。

そう言えば、宗像神社の境内には法被を着た氏子さんが沢山いらして、色々なお手伝いをしてくださっていました。

今回の奉納は、地域の皆さんのご協力で成り立っていたのだと、大変有り難く思いました。

外山も多武峰も、私はこれまでは殆ど訪れたことのない地域だったのですが、今回のことで御縁が出来たので、是非また度々来てみたいと思いました。

「多武峰観光ホテル」でお話しした従業員さんにも「今度は観光ホテルに泊まりに来ます!」と約束してお別れしました。

そしてバスツアーは次の目的地「大神神社」へ。

続きはまた明日にさせていただきます。