色々な土地の宿に泊まる事が多いので、やはり色々な経験をします。

今朝は少し不思議な事がありました。

・

・

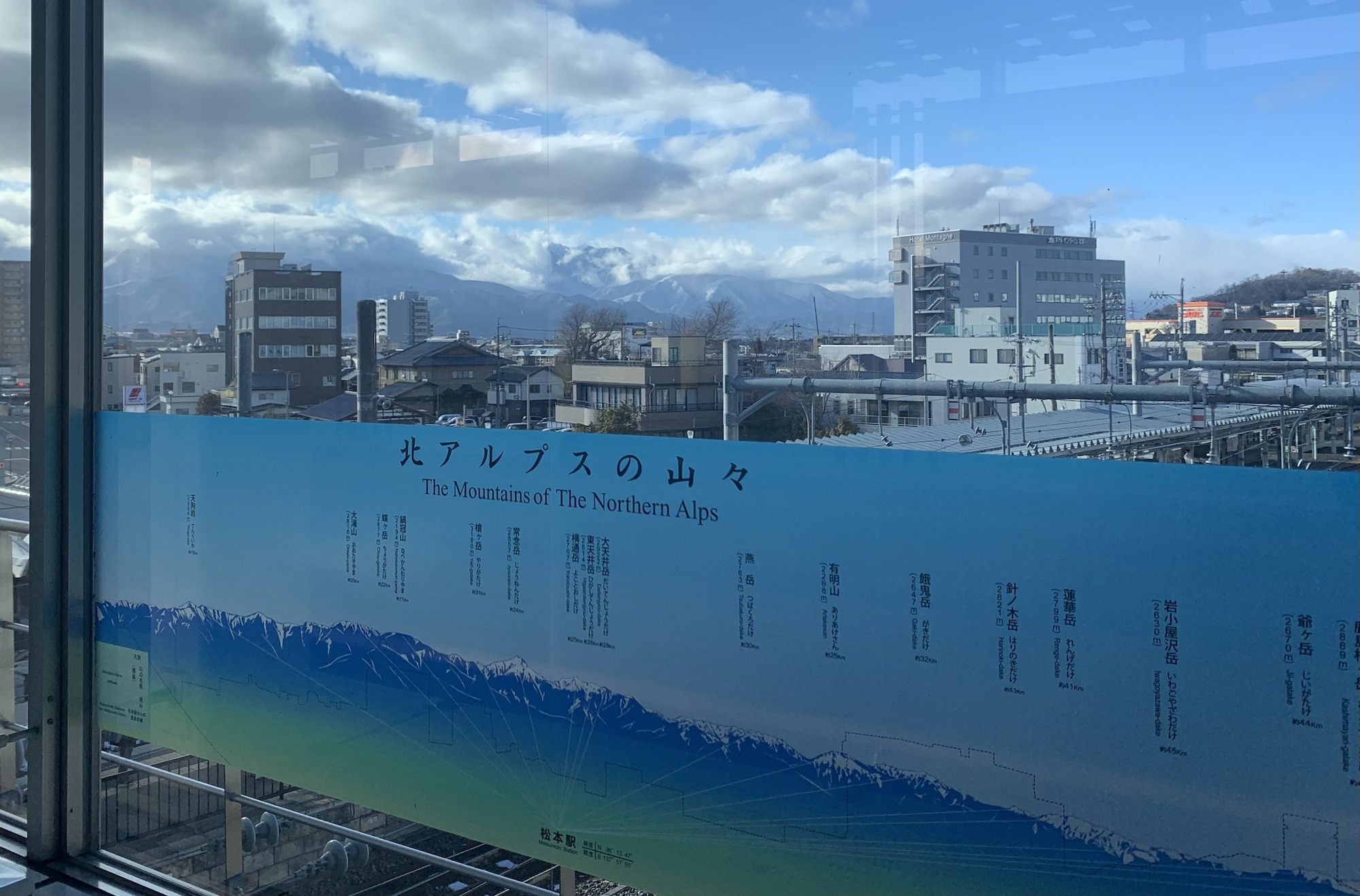

昨夜は松本稽古を夜に終えて、最終の特急しなので名古屋まで移動して泊まりました。

先日ブログで書いた時と同じパターンです。

・

宿も先日と同じ所で、新幹線改札口から程近い格安ビジネスホテルです。

フロントから部屋まで、昭和の雰囲気が色濃く漂う中々に渋い宿です。

・

・

食事は車内で済ませたので、部屋に入るとさっさとシャワーを浴びてベッドに入りました。

名古屋まで移動しておけば、明朝は比較的ゆっくり寝ていられるなと、ホッとしてすぐに眠りについたのです。

・

・

明け方頃にふと目が覚めました。

外は薄明るく、時計を見ると6時半頃でした。

なんで起きたのだろうか…と半分寝ている頭で考えていると、

“コンコンコン!”

と何かを打つ音が聴こえて来たのです。

・

隣ではないけれど、割と近くの部屋からと思われます。

表現が難しいのですが、金槌で釘を打つ程の煩さではなく、木槌でテーブルを軽く叩いているくらいの音量です。

・

最初は、「こんな早朝に何か修理でもしているのかな…?」

と不審に思いながらも、再び眠りに入っていこうとしました。

ところが、1〜2分くらい経つとまた、

“コンコンコン!コンコンコンコン!”

と来て起こされてしまうのです。

・

その”音”は、それからずっと1〜2分おきに聴こえて来ました。

ある時は”コン!”と短く、その次には”コンコンコンコンコンコン!”と長めに鳴ったりします。

一旦静かになって、うとうとし始めるタイミングを見計らうようにまた突然”コンコン”と来るので、完全に安眠を妨害されてしまいました。

・

・

最終的に私は、ティッシュペーパーで耳栓をして、テレビをつけて音を流しながら何とか眠ろうとしました。

しかしあの”コンコン!”がまたいつ鳴り出すかと気になって、結局その後は寝られずに寝不足気味で京都稽古に向かったのでした。

・

・

私は霊感はほとんどないし、今回もその音以外には全く異常はありませんでした。

時間も夜中ではなく明るくなってからの事なので、その時は全然怖いとは感じなかったのですが、後から考えると不可思議な音でした。

・

これからは、鞄に耳栓を忍ばせておいた方が良いだろうか…と思いつつ、京都稽古から帰る新幹線で今からゆっくり寝て睡眠時間を取り戻すつもりです。