明日は水道橋宝生能楽堂にて、「第9回東京満次郎の会」が開催されます。

.

私は14時開始の昼の部にて能「景清」の地謡。

また18時開始の夜の部にて能「マクベス」の地謡と仕舞「百萬」のシテを勤めさせていただきます。

.

.

私にとりましては11月最後の山場といえるこの舞台、精一杯頑張りたいと思います。

.

当日券も発売されるようですので、皆様是非ご来場くださいませ。

.

どうかよろしくお願いいたします。

.

短いですが今日はこれにて。

明日は水道橋宝生能楽堂にて、「第9回東京満次郎の会」が開催されます。

.

私は14時開始の昼の部にて能「景清」の地謡。

また18時開始の夜の部にて能「マクベス」の地謡と仕舞「百萬」のシテを勤めさせていただきます。

.

.

私にとりましては11月最後の山場といえるこの舞台、精一杯頑張りたいと思います。

.

当日券も発売されるようですので、皆様是非ご来場くださいませ。

.

どうかよろしくお願いいたします。

.

短いですが今日はこれにて。

今日は大阪の堺能楽堂にて、羽衣学園鑑賞能の「鞍馬天狗」に地謡として出演して参りました。

.

能「鞍馬天狗」は、冒頭に牛若丸と共に花見にやって来る「花見児」が何人か登場します。

.

この「花見児」は、まだ幼稚園くらいから小学生くらいまでの本当に小さな子供達が勤めることになっていて、初舞台として最も多い役です。

.

今日も牛若丸に続いて5人の小さな花見児が登場しました。

.

楽屋では装束をつけてもなかなか落ち着かない様子だった子供達も、幕が上がると緊張した面持ちでしずしずと橋掛りを歩んで来ました。

.

舞台にいたのは6〜7分といったところですが、現代ではそれくらいの時間でもじっと動かないでいられる子供はなかなかいないと思います。

.

.

きちんとした礼儀作法や忍耐力を、安全に学ぶことができる能の子方は、実は子供の教育にはとても向いているのではと思います。

.

地域の子供達を稽古して、鞍馬天狗の花見児に出てもらうという企画は私も何度か見たことがあります。

.

もしもそのような企画を見かけたら、御身内のお子さんに是非とも参加をおすすめくださいませ。

場合によっては、プロの道にスカウトされる可能性もあるかもしれません。

.

今日の子供達も、この先も稽古を続けてくれて、また違う舞台で会えたら良いと思いました。

能「黒塚」の間狂言は、「私は生まれつき捻くれ者で、”見よ”と言われた物は見たくもないが、”見るな”と言われるとどうにも見たくなってしまうのだ」というような事を言っています。

.

私にも実はこのような捻くれた傾向がある気がするのですが、今日は思いもよらない場面でそれを実感いたしました。

.

.

今日はインフルエンザの予防接種を受けて来たのです。

.

注射が好きな人はいないと思いますが、私もあまり好きではありません。。

待合室で、嫌がる子供の声など聞くと、より憂鬱な気分になってしまうのです…。

.

私の名前が呼ばれて診療室に入ると、看護師さんが「はい、座ってくださいね〜。」と明るく声をかけて来ました。

.

そしていざ注射をする時。

.

「はい、ちょっと痛いですよ〜。」と言って、チクリと針が刺さる感じがしました。そこまでは想定内です。

.

しかし続けて看護師さんは、「結構痛いですよね〜」と言って来たのです。

.

「結構痛いですよね〜」と言われると、捻くれ者の私は無意識のうちに「いやいや、そんなに痛くないですから!」と思ってしまうのです。

.

そして「痛くないですから!」と思った瞬間には予防接種は終わっていました。

.

これは「看護師さん上手い!」と思いました。

人間の「捻くれ者傾向」も、利用の仕方によっては良いこともあるのですね。

.

「黒塚」の間狂言も、この方法で予防接種を受けたら、痛いと感じること無く終えられるでしょう。

.

.

ともあれ、これでひと安心です。

今シーズンは早々に風邪をひいてしまったので、この先は風邪やインフルエンザに一層気をつけて生活しようと思います。

昨日の京大「能と狂言の会」はおかげさまで無事に終了いたしました。

.

1、2回生だけによる素謡「紅葉狩」が無本で、なかなか気合が入っていました。

舞囃子2番や仕舞、全員参加の素謡「咸陽宮」など、それぞれが上達して良い舞台になったと思います。

.

.

終了後の打ち上げは、ここ数年決まって「お狩場」という信州料理屋さんです。

.

実は偶然昨日が誕生日の部員がいて、乾杯の後しばらくしてからお祝いが始まりました。

.

誕生日プレゼントの贈呈があったのですが、このプレゼントが何故か「プロポリスキャンディ」と「あられ入りのふりかけ」でした。

.

.

この謎かけ、わかりますか?誕生日の部員は仕舞「田村キリ」を舞いました。

.

.

.

…田村キリには「千の矢先、雨霰と降り掛かって…」という文句があるのです。

.

「あーめーあられーとふりかかって」で「あめ」「あられのふりかけ」…。

.

プレゼントを買ったのは合宿所の2階の部屋に「ヤの間」とか「ヤヲの間」などと名付けた部員です。

.

若干オヤジギャグ気味ですが、みんな大盛り上がりでした。

.

.

色々な委員や部長、副部長などの引き継ぎ挨拶などもあり、毎年のことながら1年は本当に早いものだと思います。

.

「お狩場」の打ち上げも無事終わり、今年も歩いてBOXへ。

.

しかしまだ時間が早めだったからか、BOXには宝生会だけしかいませんでした。

.

しばし差し入れのお菓子など食べて喋っていましたが、私は日が変わるのを潮に帰ることにしました。

.

私もオジサンなので、翌日を考えて自重することが多くなりました。。

.

.

そして今日の下鴨稽古で、昨日一緒にBOXに行った若手OBのMくんに「昨夜はあれからいつまでBOXにいたの?」と聞くと、「え〜、朝までいました…」との返事が。

やはり若い!

.

現役の皆さんお疲れ様でした。

そして応援にいらしてくださったたくさんの皆様、どうもありがとうございました。

今日は京都金剛能楽堂にて、京都大学能楽部の自演会「能と狂言の会」が開催されます。

.

前身の「京都大学 学生能」から数えると、60年近い歴史のある舞台です。

.

「観世会」「金剛会」「狂言会」「宝生会」で構成される「京都大学能楽部」。

入学した時点では同じスタートラインにいた新入部員達が、それぞれの会で稽古を重ねていくうちにその流儀の芸や各会のカラーに染まって、全く違う舞や謡をするようになります。

.

.

そして年に一度、11月にあるこの「能と狂言の会」でそれらの部員達が一堂に会して、普段の稽古の成果を披露するわけです。

.

私が現役の頃、当時の「学生能」の舞台を観ていると、観世会や金剛会にとても上手な人が何人かいて、目を見張った覚えがあります。

.

流儀の主張や各々の個性は勿論ありますが、それを超えたところに「良い芸」というものが存在するということを知り、自分もそれを目指したいと思いました。

.

舞台を終えて、各会に分かれての打ち上げの後、夜が更けた頃にBOXに再び全会が戻って来ます。

.

早速昼間の舞台の映像を見る者、ひたすら酒を飲む者、麻雀を始めるグループなど、現役、OB、師匠も入り混じっての混沌状態が夜明けまで続きます。

.

途中でまだ舞い足りない誰かが舞台で舞い出すと、同じ曲を違う流儀の誰かが横で舞い始めて、やがて三流競演になります。

地謡も三流同時に並んで謡い出すのです。

.

舞台上でぶつかったり、譲り合ったり、いつまでも拍子を踏んでいる流儀があったりして、見所も大いに盛り上がります。

.

そのような時にも、「この曲の文句は流儀によってこう違うのか」とか、「この仕舞は始まる場所が三流それぞれ異なるのか」といった新鮮な発見がありました。

.

四つの会があるからこそ出来た京大時代の経験が、今の自分にとってとても大事な根幹を形作っているのだと感じます。

.

今日これからの「能と狂言の会」がどんな舞台になり、現役達がそれぞれどんな経験を積んでくれるのか、非常に楽しみです。

.

舞台の模様はまた明日に。

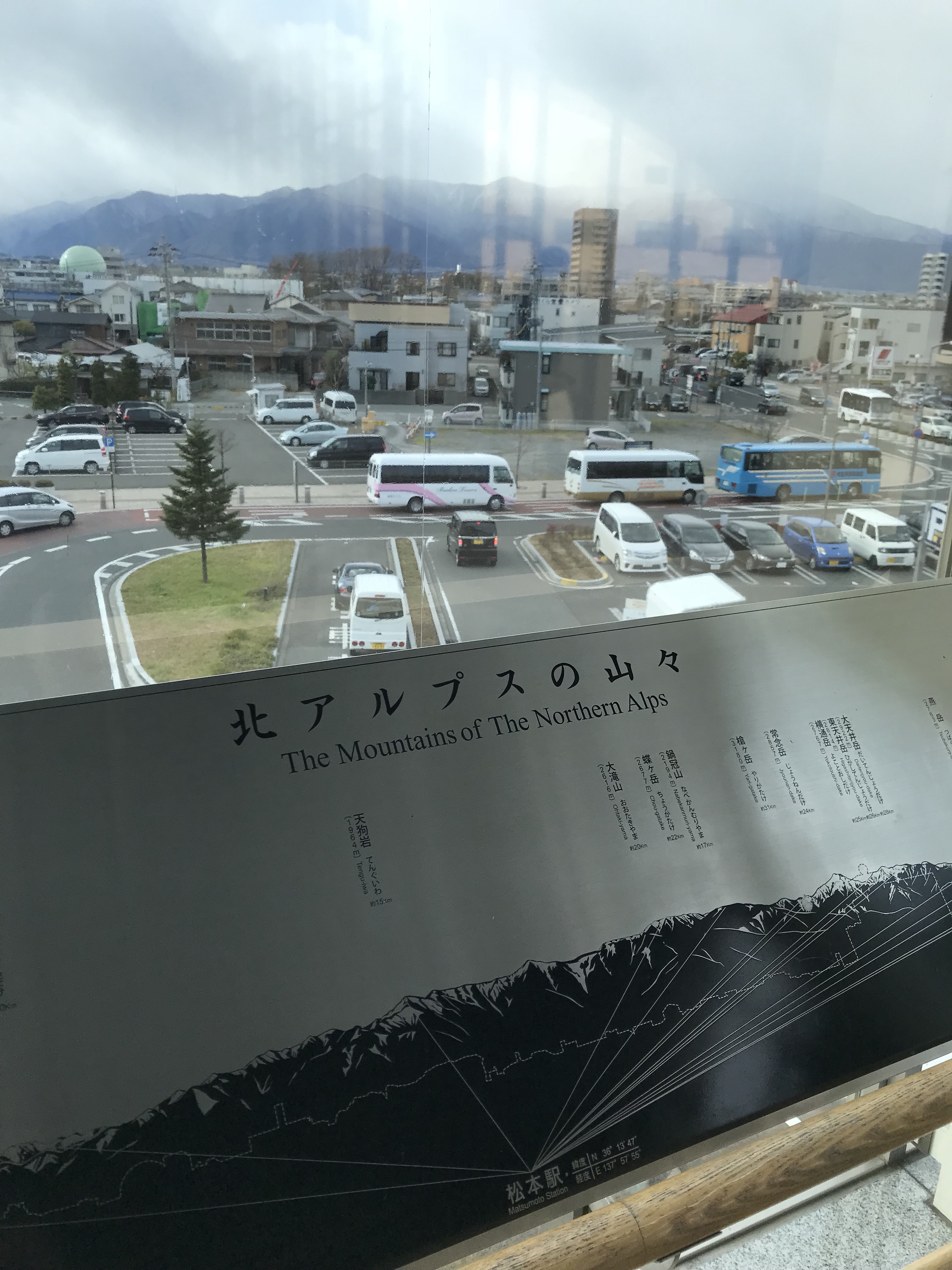

今日の松本稽古では、季節の移ろいが如何に早いのかを実感いたしました。

.

.

前回の松本はついこの前の火曜日で、その時は開智小学校の体育館でストーブ無しでも寒くない程の気温でした。

.

しかし今日特急あずさで松本に向かうと、途中の八ヶ岳は雪をかぶってすっかり冬仕度です。

.

落葉松の葉も半分くらい落ちていました。

.

.

松本駅から見た北アルプスは、雪雲に覆われており、きっと雲が晴れると真っ白になっているのでしょう。

.

.

駅前の気温計は、12時半の段階で10℃。

これでもかなり肌寒かったのですが、帰りの18時半には…

.

.

.

4℃でした。身を切るような冬の寒さです。今夜は氷点下かもしれません。

.

.

.

PARCO前の目抜き通り沿いでは、毎年恒例の「手作りクリスマスツリー」の展示が始まっていました。

正統派から…

.

.

.

個性派まで。何十本もの趣向を凝らしたツリーが飾られていました。

.

.

.

一週間足らずですっかり「冬」になった松本。

.

次の稽古は12月です。その時には、また一歩季節が進んだ松本をご紹介できればと思います。

今日の五雲会では、大変珍しいことですが私は「謡」というものを一句も謡いませんでした。

.

最後の演目の能「殺生石」の後見だったのです。

.

能「殺生石」の後シテは、日本昔話の桃太郎のように石を二つに割って登場します。

.

この石は等身大の桃が紺色になったような形状です。

.

前シテ「玉藻の前」が大小前に置いてある石に中入して、間狂言のあいだに着替えて後シテ野干の姿になる訳です。

.

この石の中での着替えが中々面倒で、私は装束のいわゆる「前」を着ける立場だったので、玉藻の前の装束をすべて脱がして、野干の装束を短時間に着付けて、何とか間狂言の終わりに間に合いました。

更に後半に石が二つに割れる場面で上手い具合に作り物が割れてくれるかなど、この曲の後見は気を遣うことが多い後見でした。

.

.

自分としてはベストを尽くしたのですが、見所からどう見えたのか、また御覧になった方の感想を伺ってみたいと思います。

.

短いですが今日はこれにて。

今日は神戸の六甲学院創立八十周年記念・能楽鑑賞会にて、新作能「復活のキリスト」の地謡に出演して参りました。

.

「新作能」と申しましても、この「復活のキリスト」が初演されたのは55年前のことだそうです。

.

世界平和を祈って作られた作品で、当時の第十七代宗家宝生九郎重英先生が節付け、演出、さらに自らシテを演じられたのです。

.

本日伺ったお話では、当時この曲の為に作られた装束の一部は、ローマ法王、エリザベス女王、ルーズベルト大統領に献上されたということで、いかに大がかりな催しだったかがしのばれます。

.

.

その「復活のキリスト」が、今年6月に日本バチカン修好七十五周年記念公演として、バチカン市国において新演出により演じられ、宝生和英宗家のシテによって正に「復活」したのです。

.

そして今日は、そのバチカン版演出による日本国内初公演だった訳で、そのような貴重な機会に地謡に加えていただいて、大変光栄なことでした。

.

キリストの装束は内弟子時代に通称「プラチナの狩衣」と呼ばれていたもので、白地に光り輝く十字架の文様がデザインされています。

50年以上前に作られた物とは思えない輝きを放っていました。

.

またキリストの冠はこの曲専用の冠で、同じく内弟子時代に蔵掃除の時にだけ眼にしていたものでしたが、まさか実際に舞台上で見ることが出来るとは思いませんでした。

.

六甲学院の講堂にはステンドグラスがあり、またオリーブの枝を飾った作り物が舞台に置かれて、まるで聖書の世界に能楽が入り込んだような、神聖で荘厳で、不思議に心地良い空間が現出しました。

.

.

初演から55年が経過した現在でも、残念な事に世界中で多くの争いが起こり、沢山の人々が悲しく辛い思いをされています。

.

「世界平和を祈る」ために作られたこの「復活のキリスト」は、現代においてこそもっと演じられるべき曲なのかもしれません。

昨日は久しぶりの田町稽古だったのですが、そこでとても羨ましいお話を聞きました。

.

お2人の会員さんが、それぞれアイスランドとニューヨークに行って来られたそうなのです。

.

.

アイスランドには「オーロラ」を観にいらしたそうで、見事なオーロラが観測出来たということです。

.

またニューヨークにいらした方は、7月に彼の地で生まれたお孫さんの顔を見にいらしたそうなのですが、観光も存分にされて、なんとヤンキースタジアムでヤンキースのプレーオフの試合を観戦されたということなのです。

.

.

こう見えて私は、「大自然の驚異的な景色を見ること」や「スポーツ観戦」が大好きなのです。

.

京大時代には、知床半島や屋久島、またアラスカに旅行したり、サッカー、アメフト、野球などを観戦したりしていました。

.

今でも時間さえあれば、本当はそれらのことがしたいのです。

.

自分の中での密かな夢がいくつかあり、「30代でダイビングをする」は幸運なことに叶えられました。

「40代でサーフィンをする」はちょっと厳しそうです。。

「50代で渓流釣りをする」というのが今後の夢ですが、「オーロラを観ること」、「メジャーリーグ観戦」も夢に追加したいと思います。

.

.

実現するかどうかはともかく、オーロラの下やヤンキースタジアムにいる自分を想像しつつ、今日も舞台と稽古を頑張ろうと思います。

松本にある「開智小学校」は、日本最古の小学校のひとつである「開智学校」の流れをくむ歴史ある小学校です。

.

.

実は澤風会松本稽古場で稽古している女の子「ふうちゃん」がこの開智小学校で学んでいます。その縁で、一昨年から毎年開智小学校で能楽教室を開いているのです。

.

今日は第3回能楽教室でした。

重要文化財である明治初期の洋風建築「旧開智学校」の建物。重厚な歴史を感じる、味わい深い建造物です。

.

.

.

その「旧開智学校」に隣接して、広い敷地の「開智小学校」があります。

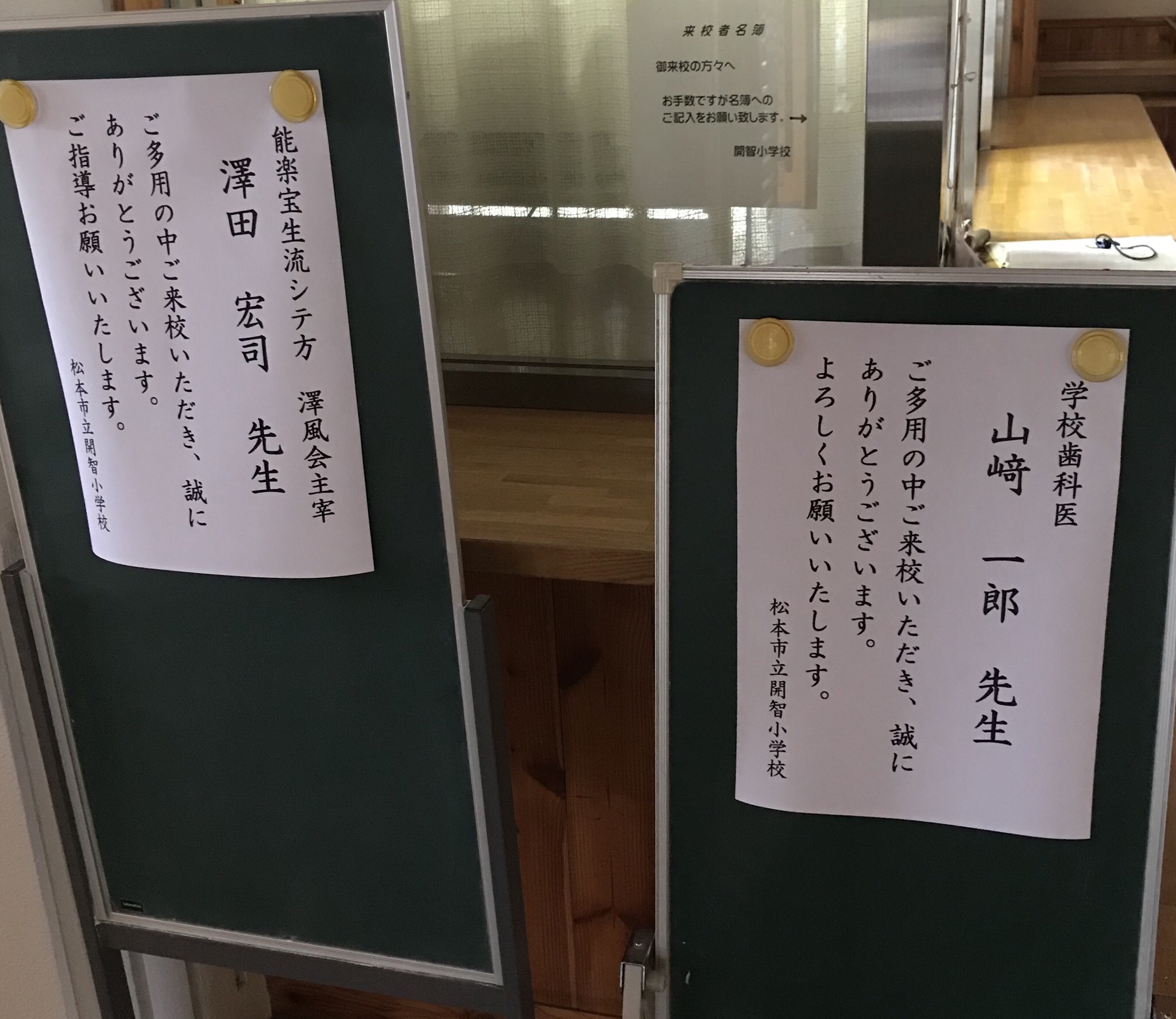

校内に入ると、玄関にはこんな貼り紙が。

.

.

歯医者さんの先生と並んで書いていただいておりました。なんだかこそばゆい感じです。

.

.

.

能楽教室は体育館に6年生全員が揃って行われました。

.

.

壇上には私と共に、お手伝いいただいた松本澤風会の会員の方々が。よく見ると、私の隣にとても小さなシルエットが見えます。

.

.

来年から開智小学校に入学する、澤風会最年少の男の子です。今日は幼稚園をお休みして、能楽教室に参加してくれました。

.

.

彼が入学してくれたら、あと少なくとも6年は能楽教室が続けられると思います。

.

そして能楽教室が続いている間に、「開智小学校に能楽クラブを作る」というのが、私の密かな目標なのです。(書いてしまっていますが…)

.

国宝松本城からは徒歩2分、日本最古の小学校である旧開智学校の流れをくむ「開智小学校」の子供達に、世界最古の舞台芸術である「能楽」を学んでもらうのは、とても意義深いことだと思うのです。

.

.

その目標に向かって、今後も地道に努力して参りたいと思います。