今日は郁雲会澤風会の申合がありました。

ある意味で申合は本番よりも緊張します。

今日の申合の舞台を何とかくぐり抜けて下さった皆様は、きっとそれぞれ大変な思いをされたことと思います。

.

あとはこの経験を踏まえて最後の調整をして、本番はどうか舞台を楽しんでいただければと思います。

短いですが今日はこれにて。

今日は郁雲会澤風会の申合がありました。

ある意味で申合は本番よりも緊張します。

今日の申合の舞台を何とかくぐり抜けて下さった皆様は、きっとそれぞれ大変な思いをされたことと思います。

.

あとはこの経験を踏まえて最後の調整をして、本番はどうか舞台を楽しんでいただければと思います。

短いですが今日はこれにて。

今日はまたゆるいお話です。

.

このひと月程の間に、稽古に使っているチノパンが2本も駄目になってしまいました。

どちらも右膝部分に穴があいてしまったのです。

.

以前から私のズボンは例外なく「右膝部分」だけが先に傷んできます。

自分ではそんなに右膝だけに負担をかけている意識は無く、左右均等に使っていると思っておりました。

確かに仕舞を始める時の「下ニ居」の型では宝生流は右膝を突きますが、それだけでズボンに穴があくとは思えません。

不思議なことだと思っていたのです。

.

.

それは大原での京大宝生会夏合宿の時のことでした。

私は夏合宿では、暑いので短パンで仕舞の稽古をしています。

「田村キリ」の稽古で、右膝を突いて下ニ居しながら引分をして、シテ謡「あれを見よ不思議やな」と謡いながら、右膝を軸に少しだけ回転する型がありました。

「不思議やな」とズリッと回転したところ、「いででで!」右膝が物凄く痛いのです。

檜舞台では滑りが良いので大丈夫なのですが、合宿所は畳なのでした。

「畳の上で右膝を軸に回転する」というのがこれ程までに強い摩擦を生むとは、驚きでした。

他にも「清経キリ」の後半で太刀をしまってから、やはり右膝を軸にツレへと向きを変える所などは、角度が大きい分痛さも「いでででででで!」と田村キリの倍くらいになります。

.

この痛みを普段は右膝の代わりに、私のズボンが引き受けていてくれた訳です。

しかも私の稽古場は大半が畳敷きなのです。

「これはさぞかし痛かっただろう」と、ズボンに申し訳ない気持ちになりました。

そしてここ最近は郁雲会澤風会の稽古が多く、更に右膝部分を酷使してしまったので、何本かが耐えられなくなって破れてしまったのでしょう。

.

今日も西荻稽古で、「ズボンさんごめんなさい!」と思いながら畳敷きの和室で稽古しました。

.

因みに左膝を突くことが多い「金剛流」や「金春流」ではズボンは左膝から破けるのか、今度若手の友達に聞いてみたいと思います

今日は郁雲会澤風会の申合前の最後の稽古を松本でして参りました。

能「巻絹」のシテ、ツレ及び、舞囃子「桜川」を稽古いたしました。

無事に終えて先ほど特急あずさに乗り、氷の張った諏訪湖を夕暮れの薄明かりの中に見ながら帰っております。

.

今回の能4番と舞囃子7番も、今までのところほぼ予定通りの稽古が出来ました。

あとは申合で出た問題点を修正しつつ、最後の追い込みにかかるわけです。

.

.

特急あずさの窓から見えるすっかり暮れた夜空には、剃刀のように細い月が昇っています。

一昨日が旧正月で新月だったので、今日は三日月になるのでしょうか。

.

この月が満月になる時が、ちょうど郁雲会澤風会の本番の頃になるはずです。

ここから本番までは集中力が徐々に高まり、実は一番伸びる時期なのです。

月が満ちるのと競争するようにラストスパートしていただき、会員の皆さんが本番を満月のように完全な状態で迎えていただけたらと思っております。

その為に私も、一層気合を入れてこの2週間の稽古を駆け抜けたいと思います。

私は澤風会などの仕舞稽古の時には、出来るだけ情報を素早く伝える為に、表現を簡略化する傾向があります。

手の型を言う時は大抵「グー」か「パー」です。

「扇を取り直す型は、まず左手パー、右手グーで両手を横に開いて…」などという感じです。

.

とは言え、勿論能楽の型における「グー」と「パー」はじゃんけんのものとは異なり、正確にやろうとすると意外に難しいのです。

.

「パー」に対応する「手の平を開く形」で大事なのは、

①全ての指を揃える。(特に親指だけ離れている事が多く注意)

②指は真っ直ぐに伸ばす。(水を掬うように指が曲がっている人がいます。特殊な型を除いて殆どの型で、指は伸びている方が良いです)

③開いた手でサシをする時は、手の平を上に向ける。(自然にサシをすると手の平は下向き加減になりますが、頑張って上に向けます)

.

また「グー」に対応する「手を握る形」はより難しいのですが、

①小指だけは力を入れて握る。

②親指を真っ直ぐに伸ばす。

③人差し指、中指、薬指は、力を入れずに軽く握り、特に人差し指は、親指の先端が前に出ないように軽く握る。

④指の間に隙間が空かないようにする。

これだけの事なのですが、

・親指に力が入って曲がっている人。

・小指の力が抜けて隙間が出来ている人。

・中指と薬指にも力が入って、人差し指との間に隙間が空き、親指の腹が見えている人。

などがよく見られます。

.

バレエの手先の型も、厳密に決まっているようです。

フィギュアスケートでも、指先の表現まで重視されています。

.

能楽は表現がよりシンプルなだけに、「手の形」は余計に目につきやすく、重要なのだと思います。

仕舞を見ていても、「構え」と「手の形」が正確で綺麗な人は、「この人は出来る…!」と思ってしまうのです。

今日はゆるい内輪話で失礼いたします。

3月2日、3日に宝生能楽堂にて開催の「郁雲会四十周年大会・澤風会第五回東京大会」がいよいよ近づいて参りました。

各地では仕上げの稽古が佳境に入り、当日用の番組も出来上がりました。

.

実はこれらに加えて密かに重要なのが「お弁当」なのです。

.

「お弁当」とひと口に申しましても、

①申合の能楽師向け弁当

②初日の会員さん向け弁当

③初日の能楽師向け弁当

④2日目の会員さん向け弁当

⑤2日目の能楽師向け弁当

の5種類を考えなければなりません。

.

①は時間がタイトなので、素早く食べられて美味しいもの。

②③は、初日は夜の宴会が無いのでちょっとボリュームのあるもの。

④⑤は、夜の宴会のメニューと量を考えて、和風でボリュームは少し控えめで見た目と味にこだわって…

と考えていくと、なかなか難しいものなのです。

.

しかも私は頭が古いので、どうも「ネット注文」というのが苦手です。。

お弁当配達サイトで色々見てみると、いくつか良さそうなお弁当はあるのですが、「写真と実物は本当に同じだろうか?」「写真では大きさがわからないな…」「ご注文フォームの入力が面倒だ」などと色々考えてしまい、結局注文までいかないのです。

.

なのでやはり候補は「これまで食べたことがあって確実に美味しいお弁当」と、あとは実地でデパ地下のお弁当売り場を見て回る、ということになります。

.

最終的に、③④は以前に食べた美味しいお弁当。

②は先日の江古田稽古の帰りに池袋西武のデパ地下で探し出しました。

.

そして今日は①と⑤を求めて、大丸東京店のデパ地下「ほっぺタウン」と、東京駅地下「GranSta」に向かいました。

やはり色々なお弁当を目で見て探せるのは有り難いです。

店員さんの話も聞けます。

①に良いと思ったお弁当がありましたが、そこの店員さんが「これまで配達はやっていなかったのですが、今回検討してみます。おそらく大丈夫です。」と言ってくれました。

.

というわけで、何とか無事に5種類のお弁当を選ぶことが出来ました。

.

会まであと半月です。

お弁当以外にもやるべき事は山積していますが、ひとつひとつクリアして参りたいと思います。

.

今日はとにかく「お弁当選び」ミッションを完遂して、これから本業の田町稽古を頑張って参ります!

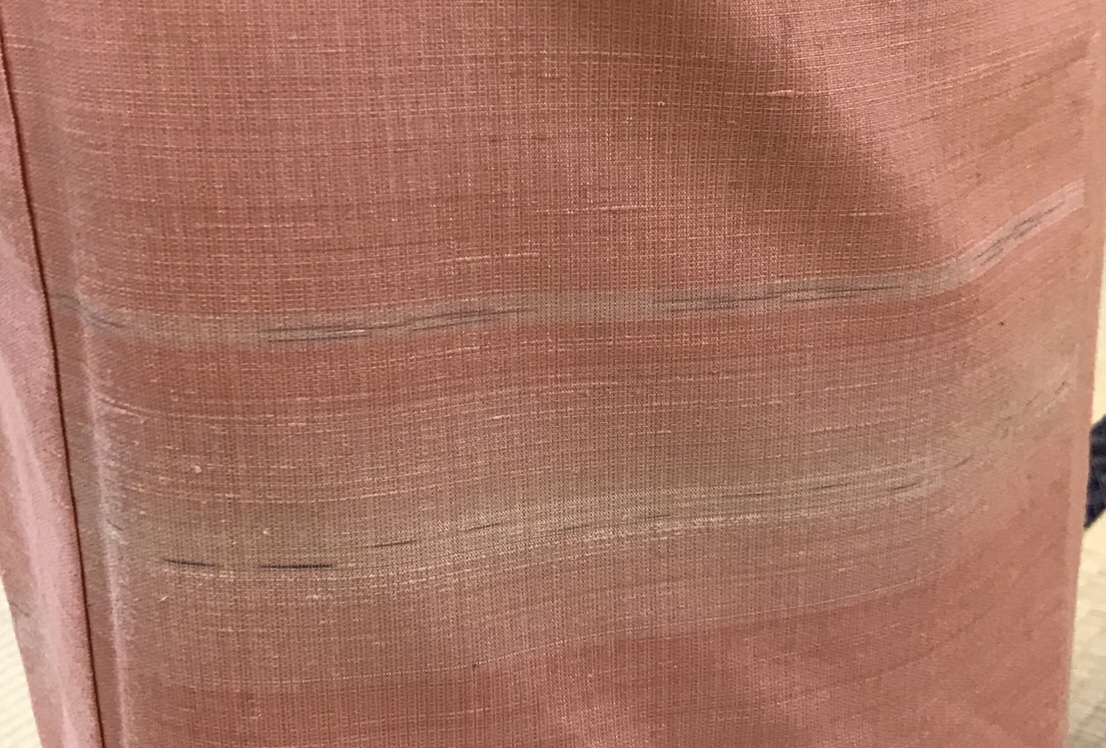

昨年4月11日のブログ「桜色はどこに?」で、「桜色の着物を着て桜川を舞いたい」という方がおられると書きました。

その方は松本稽古場の会員さんです。

.

そして同じ松本稽古場の会員さんに「手織り紬」の職人さんがいらして、その方の手で「桜色の着物」の製作が着々と進んでいると聞いておりました。

その着物がついに完成して、今日松本稽古場で披露されたのです。

天然の染料で染めた糸を使って、一年近くをかけてゆっくりと丁寧に織られた桜色の着物。

.

.

これがその着物の一部です。

遠目でみるとまさに桜色なのですが、近くに寄って見てみると微妙なグラデーションがかかっていて、更にその中にも異なる色が何色も使われています。

.

濃い桜色は「茜」で染めた糸。

グラデーションで少し薄目の桃色になっているところが「桜」で染めた糸。

クリーム色に見える部分は”絹のダイヤモンド”とも称されるという「天蚕」の糸。

濃紫の筋のように入っているのが「紫根」を用いて染められた糸だそうです。

.

「その時の気分に合わせて、色を変えていきました」とのこと。

いくつもの天然の色が重なり合い、全体としては実に鮮やかな、それでいて優しく品の良い桜色にまとまっているのです。

これは天然素材を使った手織りだからこそ出る風合いなのでしょう。

.

更に、実際に着た時の感触が「すごく軽くて、まるで着ていないみたい」だそうなのです。

これも、手織りなので糸と糸の間に空気がうまく入り、織り上がりが軽くなるということでした。

機械織りではもっと重くなってしまうのです。

.

.

この実に素晴らしい桜色の着物は、来月3月2日・3日に水道橋宝生能楽堂にて開催される、郁雲会澤風会での舞囃子「桜川」で皆様にお披露目されます。

ちなみに手織り紬の職人さんも、同じ日の仕舞「羽衣キリ」にて初舞台を踏まれるのです。

.

一年かけて織られた桜色の着物と、それを着て舞いたいと願っていた方の「桜川」の舞と、その着物を作った方の初舞台「羽衣」の舞。

楽しみが重層的になって、まるで着物のグラデーションそのもののようなのです。

我々の専門用語で「あしらう」という言葉があります。

2本の「張り扇」を使って、囃子の手を打ちながら能や舞囃子の稽古をすることです。

.

右手の張り扇を「大鼓」、左手の張り扇を「小鼓」として打つ時もあれば、2本の張り扇を撥に見立てて太鼓の手を打ったりもします。

口では謡を謡ったり、笛の唱歌を口ずさんだりします。

.

例えば誰かが舞う能を最初から最後まであしらって稽古する時は、まずシテの出の「次第」や「一声」などの囃子のあしらいから始めます。

そして途中のワキの謡、狂言の言葉も謡って、地を謡いながら張り扇で囃子をあしらい、舞があれば唱歌と張り扇であしらい…と、一人でシテ以外のすべての舞台構成員「地謡方」「囃子方」「ワキ方」「狂言方」を演じる訳です。

.

.

一曲の謡を完全に記憶して、通して無本で謡うことが出来れば、それはその曲を理解する上でのひとつの到達点であると思います。

しかし、更に上を目指すとすれば、「一曲を一人で完全にあしらう」ことだと私は考えます。

.

それには、謡と囃子の手を覚えるのは勿論、各箇所の謡と囃子の「位取り(高低遅速強弱の微妙な加減)」や、囃子の「掛け声」、ワキと狂言の文句も勉強しなければなりません。

囃子、ワキ、狂言は、流儀の違いが大きく影響する場合があるので、その点も注意が必要です。

.

これら全部を消化して、たった一人で一曲の能をあしらい通すことが出来れば、それこそがその曲を理解する上での究極に近い到達点だと思うのです。

.

…私はと言えば、まだその境地には遠く及びません。。

囃子の手組や唱歌の資料を見ながら、大まかな流れを作る程度のあしらいが今の精一杯です。

.

しかし、日々人工的な音源を極力使わずに、自分の手であしらっていく事で、少しずつでも「究極のあしらい」に近づいていければと思っております。

昨日の松本稽古の後、何人かで晩御飯を食べたのですが、その席で新会員の鰻屋さんからまた面白いお話を聞きました。

.

同じ鰻でも、焼いていると時折「これはすごく良い鰻だなあ」と思うような素晴らしい鰻に出会うことがある。

また逆に「うーん、この鰻はちょっと…」という鰻に当たってしまうこともあるとか。

.

しかしそこは勿論お客様には明かさずに、同じようにお出ししなければならないのが難しいところだと仰っておられました。

.

能楽の世界でも、例えば舞台ごとに毎回違う面や装束の組み合わせがあり、「これは良い面が出たなあ」とか、「この新しい装束は初めて使うらしい」とか、お客様には明かされない裏情報があります。

.

面白いと思うのは、良い面と装束が出ても確実に良い舞台に繋がるとは限らず、逆にそこまで良品の組み合わせでは無くても、舞台としては良い評価を受けることもあるということです。

面装束というのは舞台を構成する要素の一つに過ぎず、他の様々な要素との総合で満足度が決まるのでしょう。

.

会員さん経営の鰻屋さんは、ご飯をお客様が来店してから炊くので、炊きたてのご飯がまた大変に美味しいと言う話です。

タレは修行したお店のレシピを元に、地元の材料などを使ってオリジナルのものを作ったそうです。

また気温によって火の通り具合が変わるので、焼き加減を微調整しなければならないということでした。

そのように、「鰻」と一口に言っても、素材、焼き方、タレの味、ご飯の味などが合わさって、やはり総合力で評価が決まるのだと思います。

どの世界も奥が深いのだと思いました。

そして鰻が食べたくなりました。。

能舞台というのは、三間四方の正方形をしています。

三間四方とは、メートルに換算すると5.4m四方です。

.

つまり、約5m四方の平らな空間があれば、極論を言えば世界中どこでも能の稽古が出来る訳です。

.

今日稽古をした松本などは、丁度良い広さの稽古場が何ヶ所もあって、理想的な稽古が出来る大変有り難い土地です。

.

しかしそのような良い稽古場が見つからない時もままあります。

私はそんな時には、とにかく人に迷惑にならない5m四方の場所を何とか見つけ出して稽古してしまいます。

.

これまで稽古した場所では、

・東京ドームの入場口の前

・上野駅の新幹線コンコース

・京都国際会館の駐車場

・パリの某国際空港の搭乗ゲート脇

などがあります。

.

しかし聞いた話では、ある偉い先生が「タクシーの中で仕舞の稽古をしていた」そうです。

この境地に達すれば、それこそ「この世のあらゆる場所で稽古可能」なのですが、それにはまだまだ時間がかかりそうです。。

.

日々色々な土地を歩いていて、5m四方の良い場所を見つけると、つい「ここはいざという時に稽古に使えるな…」と思ってしまうのでした。

今日は水道橋宝生能楽堂にて、3月2、3日の郁雲会澤風会で出る能4番の稽古をいたしました。

.

私が面をかけて能のシテを舞う時には、色々な物や人を目印にして舞っております。

・舞台の4本の柱

・橋掛りの3本の松

・舞台上にいるワキ方、ツレ、地謡、囃子方、狂言方

・作り物

などなどです。

.

しかし更に、その能舞台特有の目印も沢山存在します。

宝生能楽堂ならば、

・何ヶ所かある扉

・扉の上の非常灯

・客席の列の数

・写真室の窓

・欄干の本数

などは目印になってくれます。

.

まだ面をかける経験が少ない方には、これら宝生能楽堂特有の目印を覚えることが非常に重要なことなのです。

.

今日は何度か舞を止めて、その目印を説明させていただきました。

後は申合で最終的にそれらを確認すれば、舞台上の位置取りは心配無いと思います。

.

皆さん順調に準備が進んで、いよいよ本番が視界に入って参りました。