今日から7月になりました。

1月5日から始めたこのブログも、何とか半年間1日も休まずに書き続けることが出来ました。

生まれて此の方日記など書いたことが無かった私が、何故ブログを毎日書いているのか、自分でも正直わからないところがあります。

しかし「ブログを毎日書く」と決めたことで、良い事がいくつかありました。

①少し時間が空いた時に、本屋で時間を潰すのではなく、積極的に動いて能楽に関わる色々な場所を観るようになった。(今井神社や、鷲の尾の寺、半蔀の旧蹟など)

②うろ覚えの知識が、ブログを書く為に調べることで正確なものになった。(東山三十六峰や、南京玉すだれなど)

③関心の無かった事象にも眼を向けるようになって、新しい興味や趣味の対象が増えた。(隙間花壇や亀岡の花々の名前、かきつばたの折句など)

などなどです。

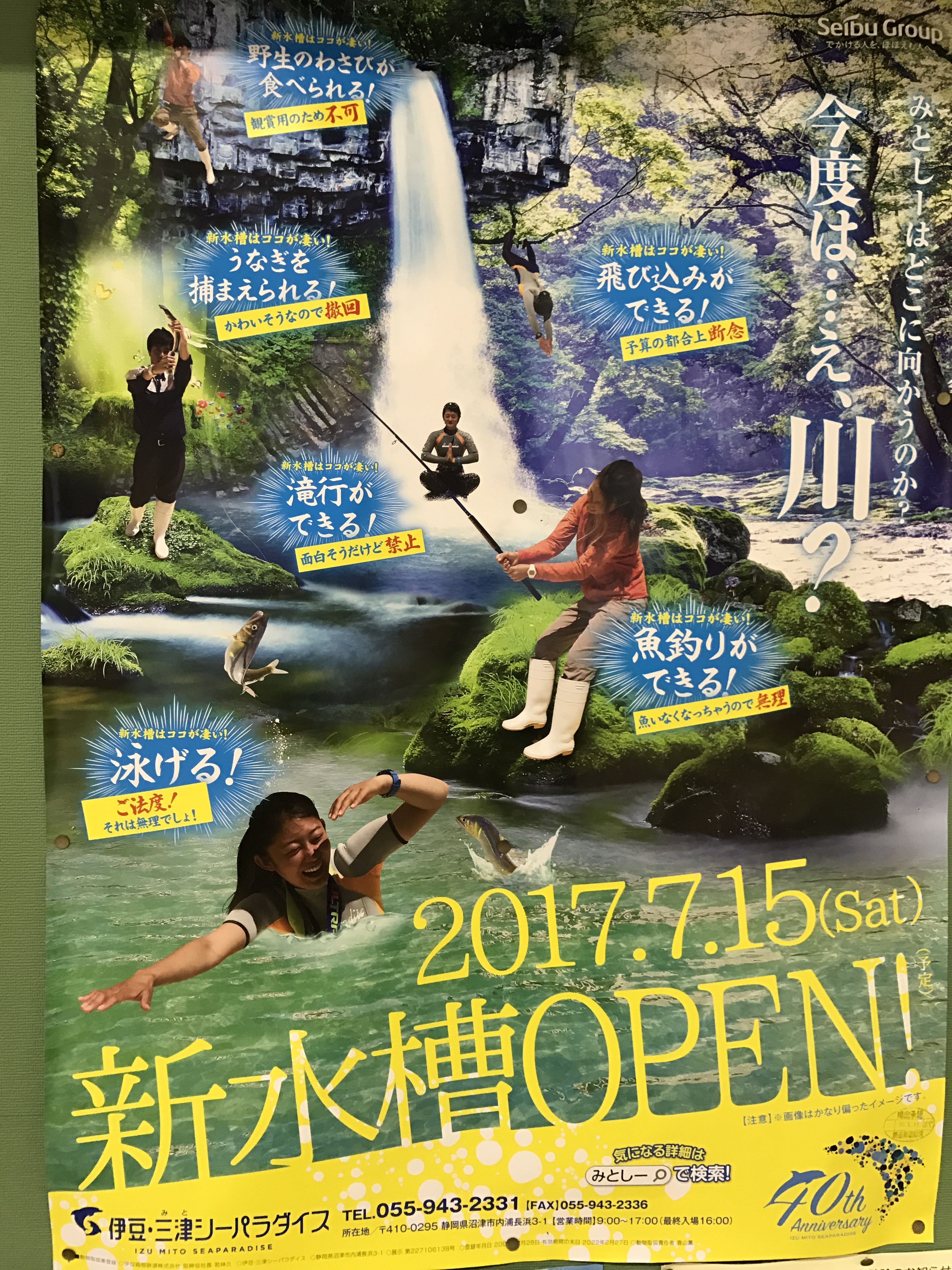

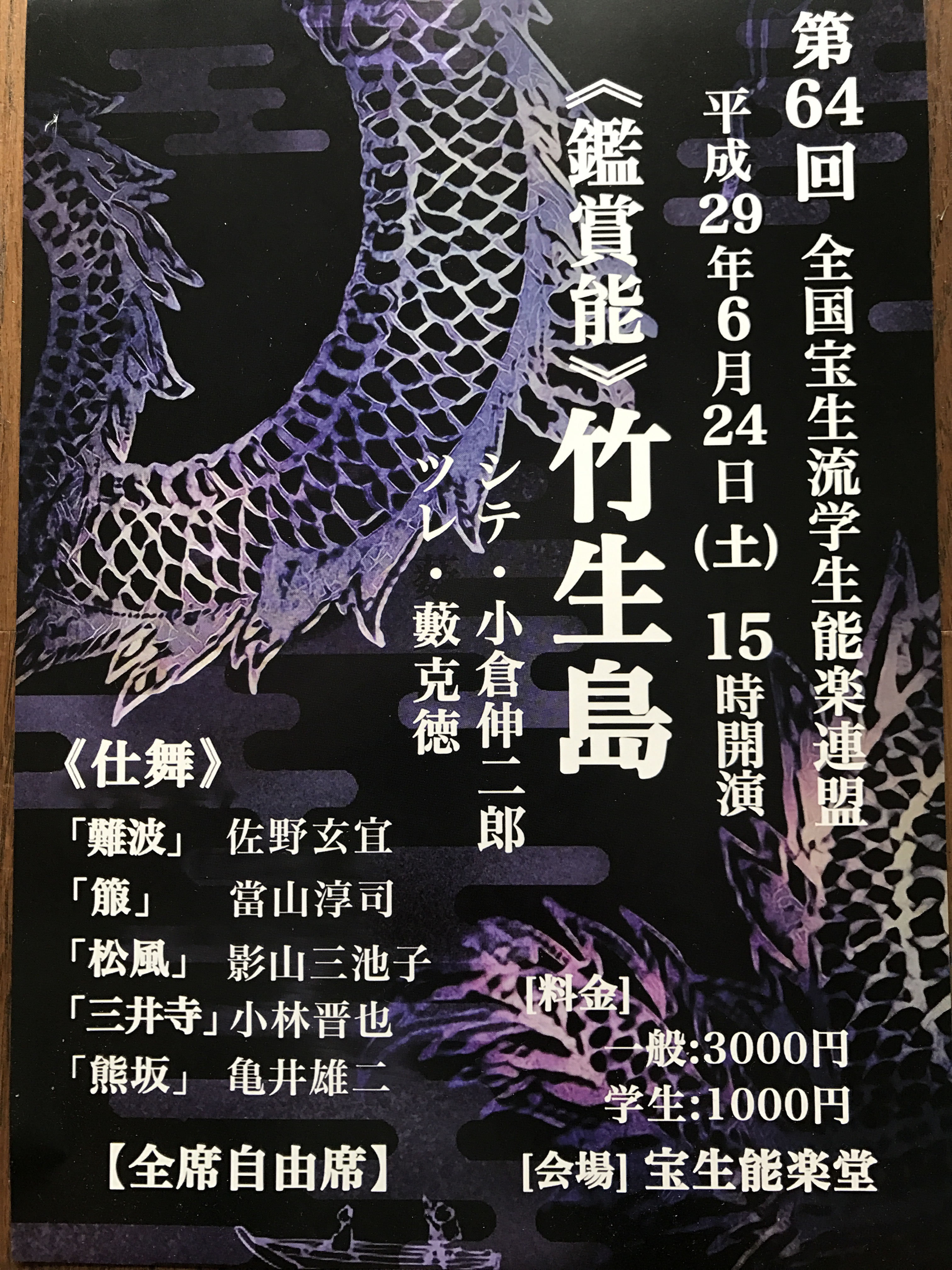

世の中には面白い看板が沢山あることもわかりました。

私のブログは地味なホームページの下の方にありますが、「大通りから一本入った所にある、行ってみると居心地の良いお店」というようなスタンスを目指して、これからも更新して参りたいと思っております。

どうか下半期もよろしくお願いいたします。