数日前の「面白写真」のブログで、「かづき」のローマ字表記は「KAZUKI」で良いようだと書きました。

現在は「ず」と「づ」は全く同じ発音なので同じローマ字表記で良いということなのです。

「KADUKI」はPCで入力する時の書き方だそうです。

「現在は」と書きましたが、実は古い日本語では「ず、づ」の発音が異なっていたそうなのです。

ここから派生して思い出したことがあります。

辰巳孝先生に昔、「四条」「五条」は少し前までは「しでょう」「ごでょう」と発音していたと伺ったことがあるのです。

これも古い発音の例なのでしょう。

しかしこの発音は現在の謡には全く残っておらず、能「熊野」でも「しじょう ごじょうの 橋の上」と謡っています。

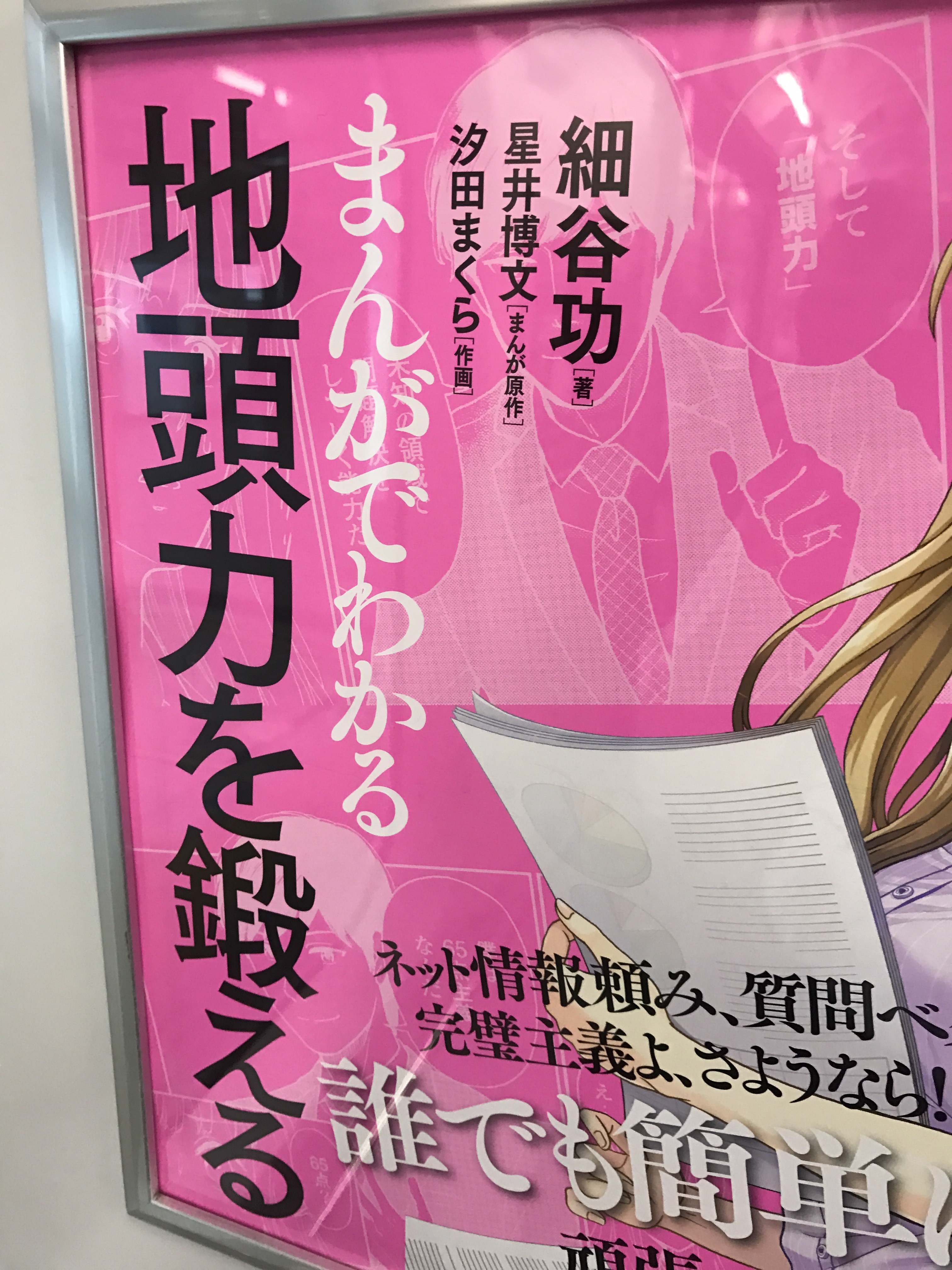

また、宝生流には古い日本語の発音が残っている場合があり、「せ、ぜ」を「しぇ、じぇ」と謡う時があります。

例えば能「国栖」では「根芹」を「ねじぇり」と発音すると教わります。

ただしこれも私が聴いている限りでは、はっきり「じぇ」と謡う方と、「ぜ」と「じぇ」の中間くらいの発音で謡う方と、個人差があるようです。

日本語の発音が変化して来たとすると、室町時代から変わらず伝えられて来た筈の謡の拠り所が揺らぐような、心許ない気持ちにもなります。

しかしこれはごく一部の例外的な話で、大半の謡の発音は、やはり古い日本語の発音が残っているようです。

私が生きているうちにタイムマシンが発明されたら、室町時代に行って、当時の能楽師と謡の発音を比べてみたい、というのも夢のひとつです。

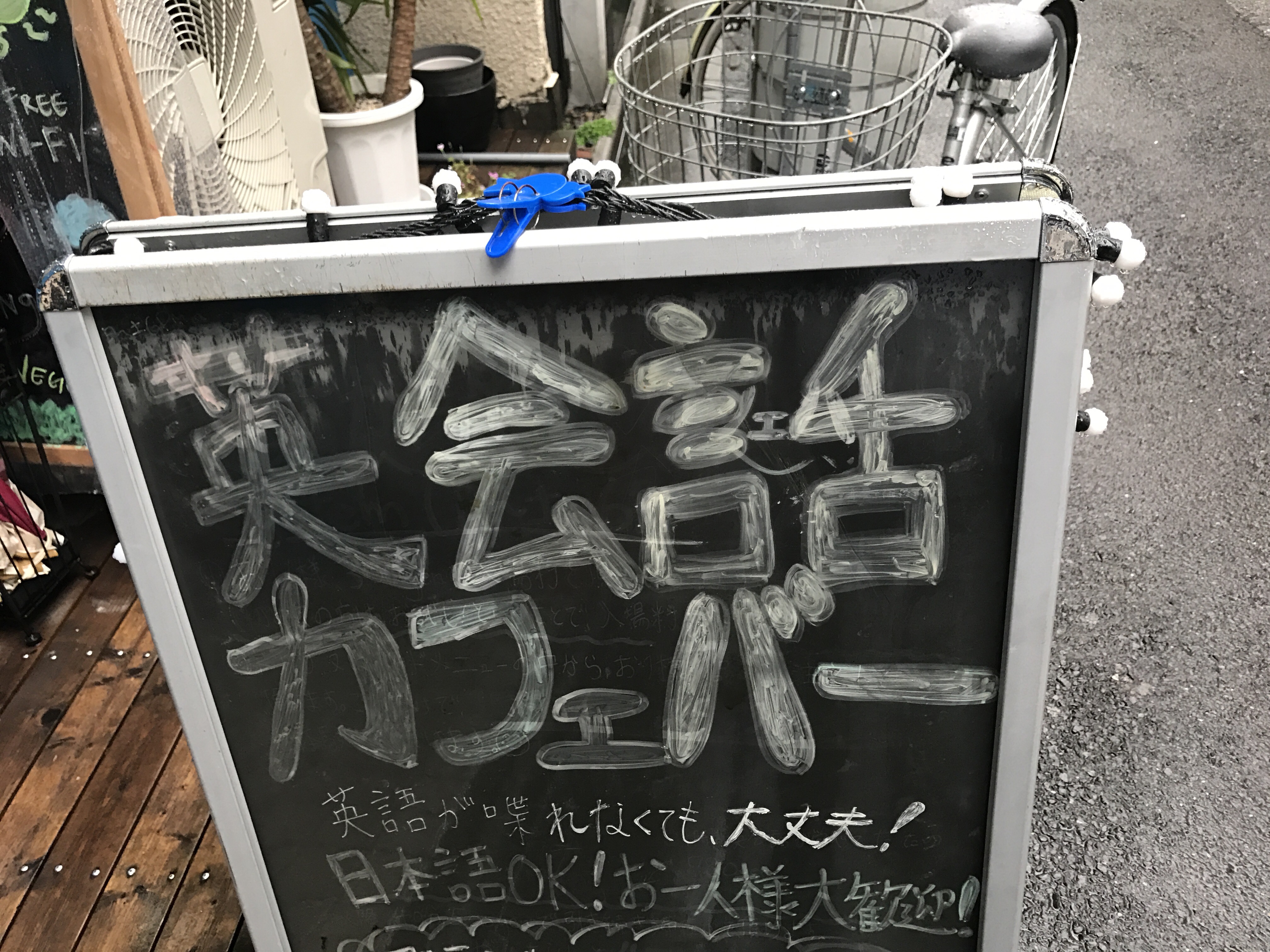

コーヒーショップにあえてこの店名…。

コーヒーショップにあえてこの店名…。