今日は郁雲会澤風会の申合がありました。

ある意味で申合は本番よりも緊張します。

今日の申合の舞台を何とかくぐり抜けて下さった皆様は、きっとそれぞれ大変な思いをされたことと思います。

.

あとはこの経験を踏まえて最後の調整をして、本番はどうか舞台を楽しんでいただければと思います。

短いですが今日はこれにて。

今日は郁雲会澤風会の申合がありました。

ある意味で申合は本番よりも緊張します。

今日の申合の舞台を何とかくぐり抜けて下さった皆様は、きっとそれぞれ大変な思いをされたことと思います。

.

あとはこの経験を踏まえて最後の調整をして、本番はどうか舞台を楽しんでいただければと思います。

短いですが今日はこれにて。

今日はまたゆるいお話です。

.

このひと月程の間に、稽古に使っているチノパンが2本も駄目になってしまいました。

どちらも右膝部分に穴があいてしまったのです。

.

以前から私のズボンは例外なく「右膝部分」だけが先に傷んできます。

自分ではそんなに右膝だけに負担をかけている意識は無く、左右均等に使っていると思っておりました。

確かに仕舞を始める時の「下ニ居」の型では宝生流は右膝を突きますが、それだけでズボンに穴があくとは思えません。

不思議なことだと思っていたのです。

.

.

それは大原での京大宝生会夏合宿の時のことでした。

私は夏合宿では、暑いので短パンで仕舞の稽古をしています。

「田村キリ」の稽古で、右膝を突いて下ニ居しながら引分をして、シテ謡「あれを見よ不思議やな」と謡いながら、右膝を軸に少しだけ回転する型がありました。

「不思議やな」とズリッと回転したところ、「いででで!」右膝が物凄く痛いのです。

檜舞台では滑りが良いので大丈夫なのですが、合宿所は畳なのでした。

「畳の上で右膝を軸に回転する」というのがこれ程までに強い摩擦を生むとは、驚きでした。

他にも「清経キリ」の後半で太刀をしまってから、やはり右膝を軸にツレへと向きを変える所などは、角度が大きい分痛さも「いでででででで!」と田村キリの倍くらいになります。

.

この痛みを普段は右膝の代わりに、私のズボンが引き受けていてくれた訳です。

しかも私の稽古場は大半が畳敷きなのです。

「これはさぞかし痛かっただろう」と、ズボンに申し訳ない気持ちになりました。

そしてここ最近は郁雲会澤風会の稽古が多く、更に右膝部分を酷使してしまったので、何本かが耐えられなくなって破れてしまったのでしょう。

.

今日も西荻稽古で、「ズボンさんごめんなさい!」と思いながら畳敷きの和室で稽古しました。

.

因みに左膝を突くことが多い「金剛流」や「金春流」ではズボンは左膝から破けるのか、今度若手の友達に聞いてみたいと思います

今日は郁雲会澤風会の申合前の最後の稽古を松本でして参りました。

能「巻絹」のシテ、ツレ及び、舞囃子「桜川」を稽古いたしました。

無事に終えて先ほど特急あずさに乗り、氷の張った諏訪湖を夕暮れの薄明かりの中に見ながら帰っております。

.

今回の能4番と舞囃子7番も、今までのところほぼ予定通りの稽古が出来ました。

あとは申合で出た問題点を修正しつつ、最後の追い込みにかかるわけです。

.

.

特急あずさの窓から見えるすっかり暮れた夜空には、剃刀のように細い月が昇っています。

一昨日が旧正月で新月だったので、今日は三日月になるのでしょうか。

.

この月が満月になる時が、ちょうど郁雲会澤風会の本番の頃になるはずです。

ここから本番までは集中力が徐々に高まり、実は一番伸びる時期なのです。

月が満ちるのと競争するようにラストスパートしていただき、会員の皆さんが本番を満月のように完全な状態で迎えていただけたらと思っております。

その為に私も、一層気合を入れてこの2週間の稽古を駆け抜けたいと思います。

今日は水道橋で五雲会がありました。

無事終わって帰って参りましたが、今頃日本中は羽生選手の金メダルで沸き立っている事でしょう。

私も勿論すごい事だと感動しましたが、今日はもうひとつ、とても気になる競技があるのです。

.

スキージャンプ・ラージヒル決勝に、葛西紀明選手が出場します。

葛西選手は今から20年前、長野五輪のスキージャンプ団体のメンバー入りが確実視されながら、土壇場の前日練習でメンバーから外れてしまったのです。

そのスキージャンプ団体で原田雅彦選手らの日本チームは、吹雪の中の本当に劇的な戦いの末に優勝しました。

優勝の同じ時刻に、葛西選手は宿舎で失意のどん底にいたそうです。

.

しかし葛西選手はそこで折れませんでした。

それから現在までの20年という気の遠くなる時間をずっと、世界の第一線で戦い続けて来たのです。

.

そして今日2月17日、まさにあの長野五輪ジャンプ団体金メダルからぴったり20年目のこの日に、葛西選手は自身の金メダルを目指してラージヒル決勝に臨むのです。

.

20年前にもし団体メンバーに順当に選ばれて、金メダルに輝いていたとしたら、今日の彼はいたのでしょうか。

「このままでは絶対終わらない、終われない」という強烈な悔しさがもし無かったとしたら、おそらくこの20年の間に引退されていたのではと私は想像します。

.

夢が叶って美しく完結する物語があれば、夢が破れた失意の底から始まる物語もあると思います。

そして能楽においては、後者の物語の主人公にスポットが当たることが多いのです。

.

葛西選手の出場はまだこれからなので、結果はわかりません。

しかし悔しかった長野五輪から、その悔しさを原動力にして飛び続けた葛西選手の20年に、私は深く敬意を表したいと思います。

私は澤風会などの仕舞稽古の時には、出来るだけ情報を素早く伝える為に、表現を簡略化する傾向があります。

手の型を言う時は大抵「グー」か「パー」です。

「扇を取り直す型は、まず左手パー、右手グーで両手を横に開いて…」などという感じです。

.

とは言え、勿論能楽の型における「グー」と「パー」はじゃんけんのものとは異なり、正確にやろうとすると意外に難しいのです。

.

「パー」に対応する「手の平を開く形」で大事なのは、

①全ての指を揃える。(特に親指だけ離れている事が多く注意)

②指は真っ直ぐに伸ばす。(水を掬うように指が曲がっている人がいます。特殊な型を除いて殆どの型で、指は伸びている方が良いです)

③開いた手でサシをする時は、手の平を上に向ける。(自然にサシをすると手の平は下向き加減になりますが、頑張って上に向けます)

.

また「グー」に対応する「手を握る形」はより難しいのですが、

①小指だけは力を入れて握る。

②親指を真っ直ぐに伸ばす。

③人差し指、中指、薬指は、力を入れずに軽く握り、特に人差し指は、親指の先端が前に出ないように軽く握る。

④指の間に隙間が空かないようにする。

これだけの事なのですが、

・親指に力が入って曲がっている人。

・小指の力が抜けて隙間が出来ている人。

・中指と薬指にも力が入って、人差し指との間に隙間が空き、親指の腹が見えている人。

などがよく見られます。

.

バレエの手先の型も、厳密に決まっているようです。

フィギュアスケートでも、指先の表現まで重視されています。

.

能楽は表現がよりシンプルなだけに、「手の形」は余計に目につきやすく、重要なのだと思います。

仕舞を見ていても、「構え」と「手の形」が正確で綺麗な人は、「この人は出来る…!」と思ってしまうのです。

韓国平昌で冬季五輪が開催中です。

私は映像では全く見られていないのですが、日々携帯のニュースで一喜一憂しております。

.

競技が見られない分、選手のコメントに心を動かされることが多いです。

昨日はスピードスケートの小平奈緒選手の言葉が印象に残りました。

.

1000mで銀メダルを獲得した後のコメントで、「順位やメダルよりも、自分がしっかり氷と対話して、好きなように氷を味わって滑りました」と。

また金メダルの選手の滑りを見て、「自分もあのくらいのタイムで滑れるかもと思ったが、そうは言っても自分自身に集中しようと思った」とも。

.

これまた私などと比べるのは本当に全くおこがましいのですが、能楽師の立場から見てもとても良くわかる考えであり、参考になると思ったのです。

.

つまり、「自分が舞う曲にしっかり向き合って対話して、その曲の場面場面で自分の思うイメージ通りに舞うように心がけた」

「人の型や謡や、華やかな舞台などを気にしてばかりいるのではなく、自分自身に与えられた役を如何にしっかり勤めるかに集中する方が大事だと思った」

というように言い換えられる気がするのです。

.

小平選手はその姿勢でトレーニングと競技に臨み、結果として銀メダルに輝いたわけです。

更に、「この結果は忘れて、次の500mに集中します」とのコメントもありました。

小平選手は次のレースもきっと、そのブレの無いメンタルをしっかりキープして滑るのでしょう。

.

一流アスリートの言葉には、壮絶な厳しいトレーニングと試合経験に裏打ちされた、ある種の重みを感じます。

私は「試合」というものを経験しない仕事をしておりますが、それでもそれらの言葉に勇気付けられたり、参考にさせていただいたりしています。

.

まだまだオリンピックは続きます。

選手の皆さんが良いコンディションで練習の成果を発揮出来るように、心より祈っております。

今日はゆるい内輪話で失礼いたします。

3月2日、3日に宝生能楽堂にて開催の「郁雲会四十周年大会・澤風会第五回東京大会」がいよいよ近づいて参りました。

各地では仕上げの稽古が佳境に入り、当日用の番組も出来上がりました。

.

実はこれらに加えて密かに重要なのが「お弁当」なのです。

.

「お弁当」とひと口に申しましても、

①申合の能楽師向け弁当

②初日の会員さん向け弁当

③初日の能楽師向け弁当

④2日目の会員さん向け弁当

⑤2日目の能楽師向け弁当

の5種類を考えなければなりません。

.

①は時間がタイトなので、素早く食べられて美味しいもの。

②③は、初日は夜の宴会が無いのでちょっとボリュームのあるもの。

④⑤は、夜の宴会のメニューと量を考えて、和風でボリュームは少し控えめで見た目と味にこだわって…

と考えていくと、なかなか難しいものなのです。

.

しかも私は頭が古いので、どうも「ネット注文」というのが苦手です。。

お弁当配達サイトで色々見てみると、いくつか良さそうなお弁当はあるのですが、「写真と実物は本当に同じだろうか?」「写真では大きさがわからないな…」「ご注文フォームの入力が面倒だ」などと色々考えてしまい、結局注文までいかないのです。

.

なのでやはり候補は「これまで食べたことがあって確実に美味しいお弁当」と、あとは実地でデパ地下のお弁当売り場を見て回る、ということになります。

.

最終的に、③④は以前に食べた美味しいお弁当。

②は先日の江古田稽古の帰りに池袋西武のデパ地下で探し出しました。

.

そして今日は①と⑤を求めて、大丸東京店のデパ地下「ほっぺタウン」と、東京駅地下「GranSta」に向かいました。

やはり色々なお弁当を目で見て探せるのは有り難いです。

店員さんの話も聞けます。

①に良いと思ったお弁当がありましたが、そこの店員さんが「これまで配達はやっていなかったのですが、今回検討してみます。おそらく大丈夫です。」と言ってくれました。

.

というわけで、何とか無事に5種類のお弁当を選ぶことが出来ました。

.

会まであと半月です。

お弁当以外にもやるべき事は山積していますが、ひとつひとつクリアして参りたいと思います。

.

今日はとにかく「お弁当選び」ミッションを完遂して、これから本業の田町稽古を頑張って参ります!

東北新幹線の車内誌トランヴェールに、沢木耕太郎さんの旅のエッセイが連載されています。

.

沢木耕太郎さんと言えば、私は京大時代に「深夜特急」を文庫本で読みました。

アジアからヨーロッパまで、バスを使って一人旅する青年の長大な記録です。

初めて聞く名前の街で青年が体験する様々を、憧れの思いを持ちながら読んだものです。

.

トランヴェールのエッセイには、その沢木さんが16歳の時に初めて一人旅をして東北を巡った時の話が度々出て来ます。

今月号のエッセイでは、その東北一人旅で様々な人に親切にしてもらったので、「旅における性善説の信奉者になった」とありました。

.

.

沢木さんと自分を比べるのは大変おこがましいのですが、私も17歳の夏休みに初めて一人旅をしたのです。

岡山と、四国の香川を巡りました。

宿は「ユースホステル」で、晩御飯とその後には食堂に旅行者達が集まって、とりとめなく色んな話をしました。

.

当時はそれ程多くなかった外国人旅行者も、安く泊まれるユースホステルをよく利用していたようで、食堂では片言の英語でそのような人達とも交流できました。

.

元々の目的は、その年の秋に修学旅行で岡山に行く事になっており、私は修学旅行委員だったのでその個人的な下見をしたいと思ったのでした。

それが何故四国にまで渡ったのか、今となっては全く思い出せません。

高校生当時は「能楽」からもすっかり遠ざかっていた筈なのに、香川に渡った私は「屋島ユースホステル」に宿をとり、一人で屋島見物に行ったのです。

能「船弁慶」の子方で義経を演じた記憶から、義経への思い入れがあったのでしょうか。

.

ともあれ、その「屋島ユースホステル」で私は何人かの日本人や外国人旅行者達とすぐに仲良くなり、生まれて初めて「ビアガーデン」という処に繰り出しました。(繰り返しですが当時17歳。何を飲んだかは、まあ内緒です。。)

彼らとは住所を交換して、東京に帰ってからもしばらくの間手紙のやり取りをしたり、交流が続きました。

.

.

.

今の私は仕事で移動してばかりいますが、その移動も「旅」の一種だと思えば全く苦にならないのです。

それは思えば、私もあの17歳の時の初めての一人旅で、「旅における性善説の信奉者」となったおかげなのかもしれません。

昨年4月11日のブログ「桜色はどこに?」で、「桜色の着物を着て桜川を舞いたい」という方がおられると書きました。

その方は松本稽古場の会員さんです。

.

そして同じ松本稽古場の会員さんに「手織り紬」の職人さんがいらして、その方の手で「桜色の着物」の製作が着々と進んでいると聞いておりました。

その着物がついに完成して、今日松本稽古場で披露されたのです。

天然の染料で染めた糸を使って、一年近くをかけてゆっくりと丁寧に織られた桜色の着物。

.

.

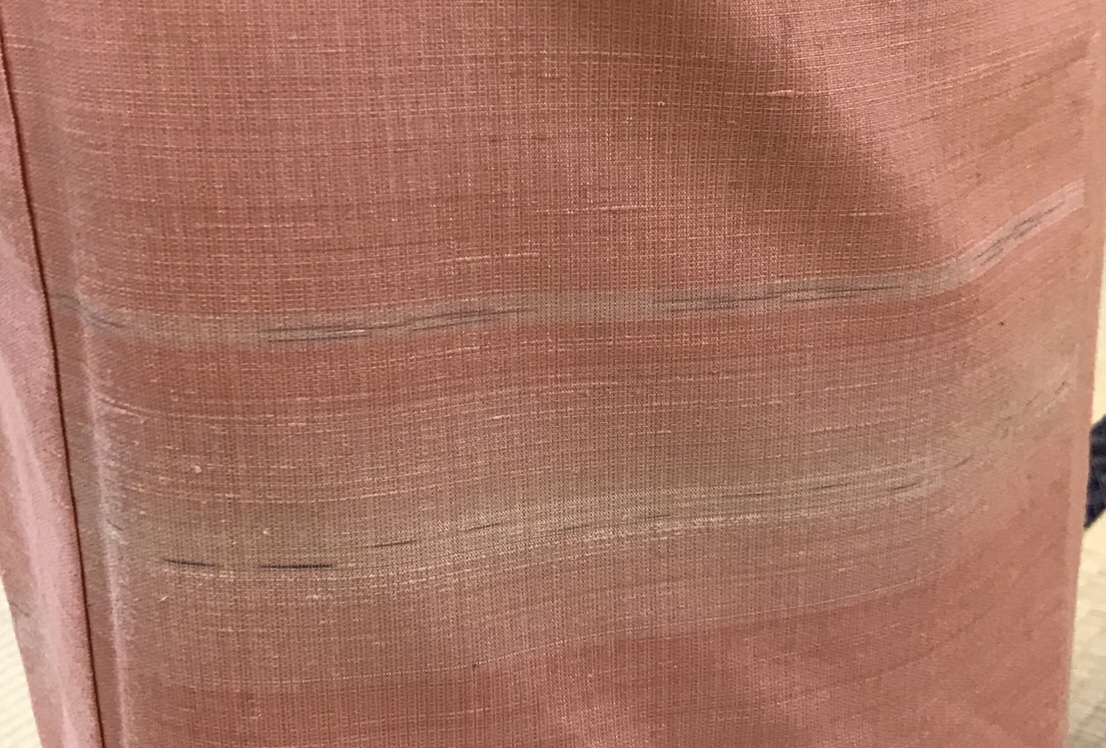

これがその着物の一部です。

遠目でみるとまさに桜色なのですが、近くに寄って見てみると微妙なグラデーションがかかっていて、更にその中にも異なる色が何色も使われています。

.

濃い桜色は「茜」で染めた糸。

グラデーションで少し薄目の桃色になっているところが「桜」で染めた糸。

クリーム色に見える部分は”絹のダイヤモンド”とも称されるという「天蚕」の糸。

濃紫の筋のように入っているのが「紫根」を用いて染められた糸だそうです。

.

「その時の気分に合わせて、色を変えていきました」とのこと。

いくつもの天然の色が重なり合い、全体としては実に鮮やかな、それでいて優しく品の良い桜色にまとまっているのです。

これは天然素材を使った手織りだからこそ出る風合いなのでしょう。

.

更に、実際に着た時の感触が「すごく軽くて、まるで着ていないみたい」だそうなのです。

これも、手織りなので糸と糸の間に空気がうまく入り、織り上がりが軽くなるということでした。

機械織りではもっと重くなってしまうのです。

.

.

この実に素晴らしい桜色の着物は、来月3月2日・3日に水道橋宝生能楽堂にて開催される、郁雲会澤風会での舞囃子「桜川」で皆様にお披露目されます。

ちなみに手織り紬の職人さんも、同じ日の仕舞「羽衣キリ」にて初舞台を踏まれるのです。

.

一年かけて織られた桜色の着物と、それを着て舞いたいと願っていた方の「桜川」の舞と、その着物を作った方の初舞台「羽衣」の舞。

楽しみが重層的になって、まるで着物のグラデーションそのもののようなのです。

昨日は夜から青森稽古でした。

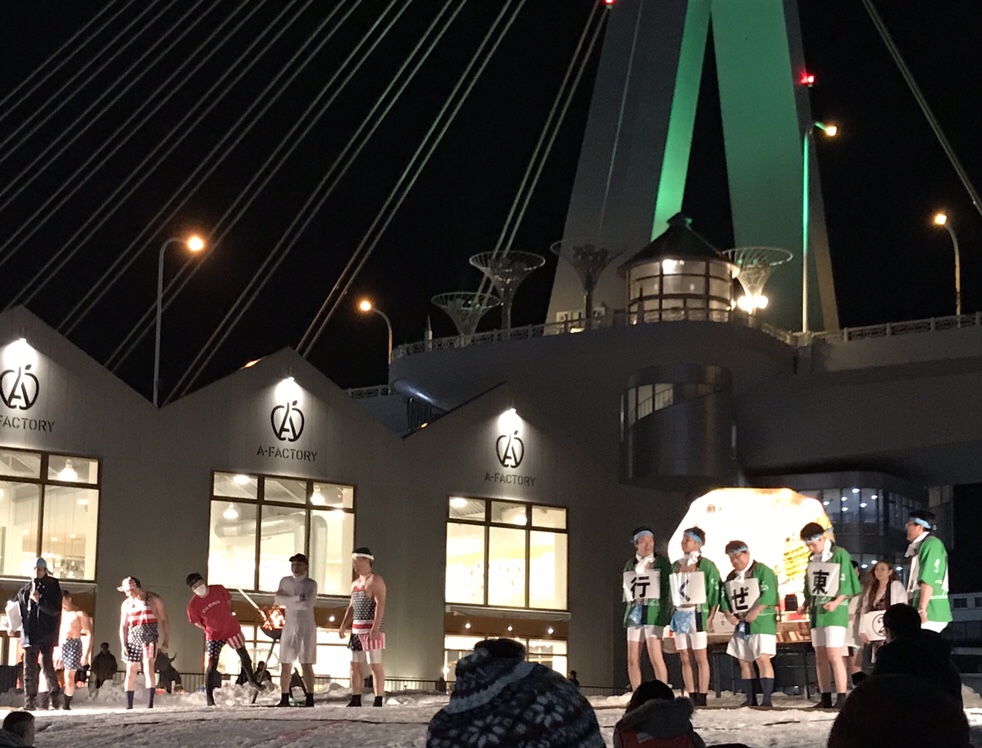

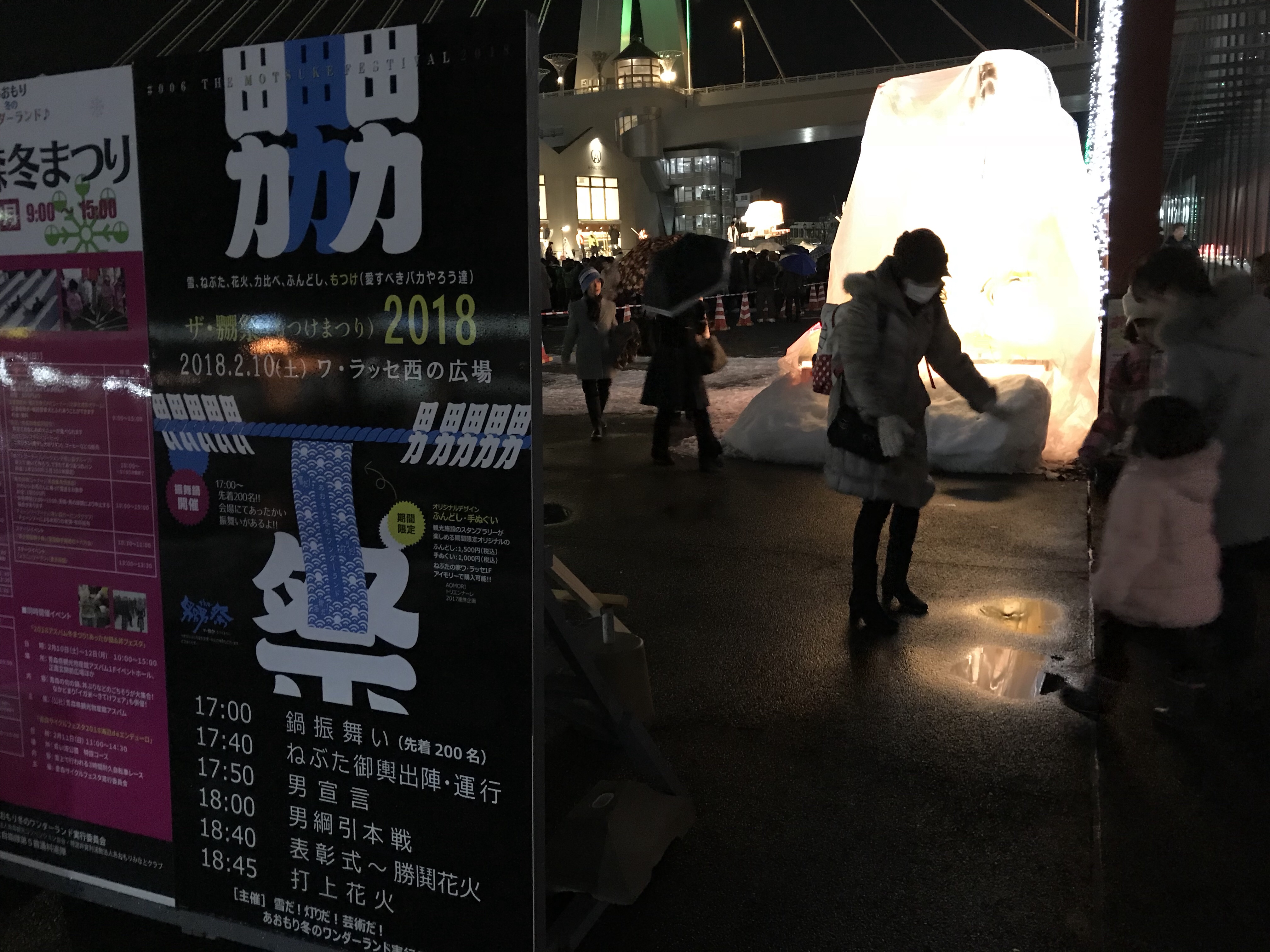

土曜日の青森稽古は初めてだったのですが、18時頃に青森駅に到着すると駅横の広場で何かイベントをやっていて、すごい人だかりです。

近寄ってみると、なんと1月23日のブログで紹介した「男男男祭り(もつけ祭り)」が正に開会するところだったのです。

.

そのブログで「参加するのは遠慮したいですが、遠くから眺める分には面白いかもしれませんね」と書いたら、それが現実になってしまいました。。

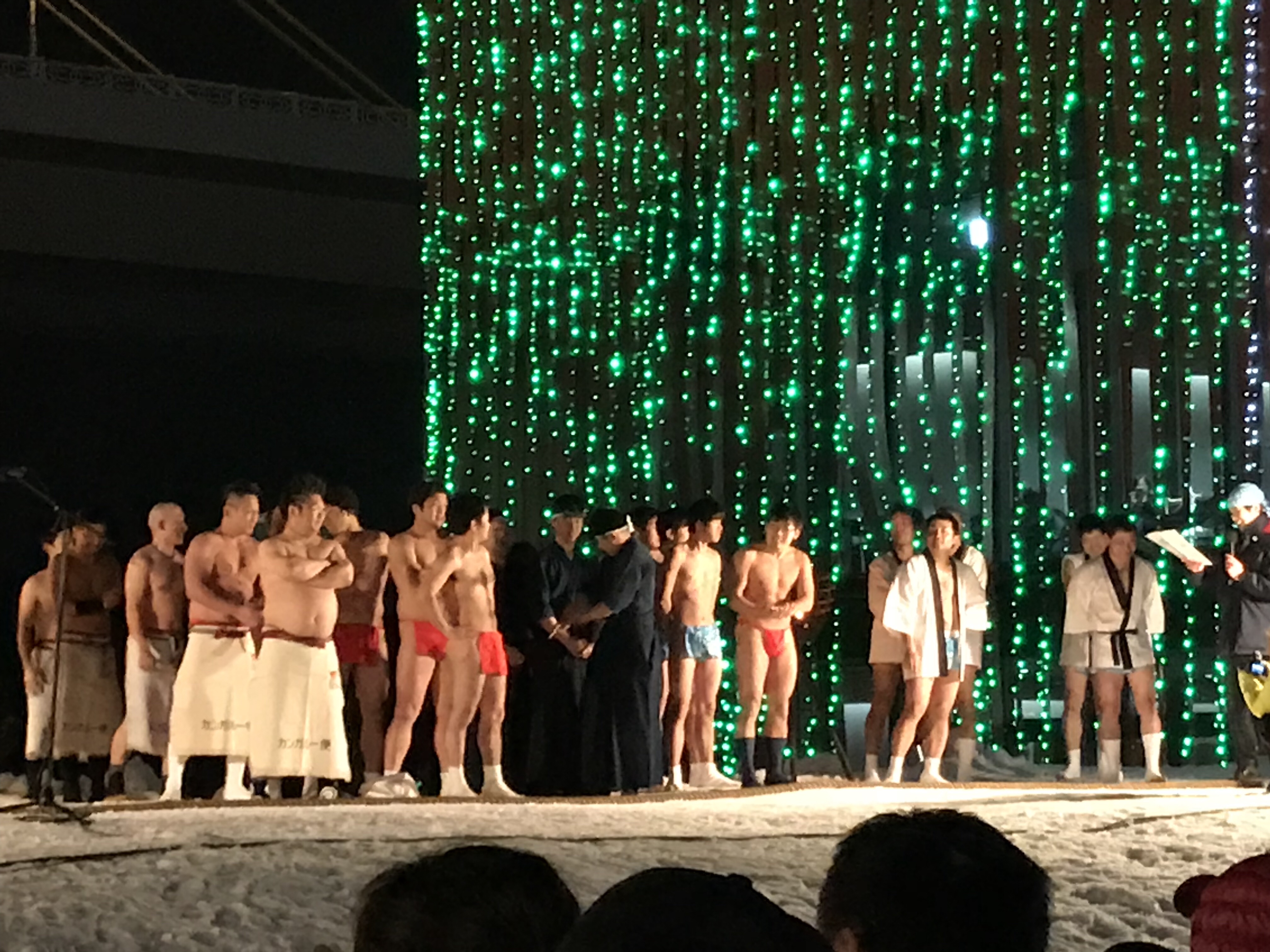

そっくり全部が雪で出来たステージには、フンドシやコスプレ姿の「もつけ(愛すべき馬鹿野郎達)」がズラリと並んでいます。

.

.

.

気温は平年よりかなり暖かいとは言え、0℃を少し越えたくらい。

会場の周りには沢山の「ゆきだるま〜る」が並んで暖かそうな光を灯していますが、当然のことながら非常に寒いです。

.

.

.

もつけ達はこれから「雪上綱引き大会」をするようです。

最初の対戦は「津軽海峡フェリーチーム」vs「青森大学剣道部ぽっちゃり侍チーム」。

手前の津軽海峡フェリーチームには「ねぶた」のコスプレをした「ねぶたマン」もいました。

.

.

.

対戦結果はぽっちゃり侍チームの勝利!

.

.

.

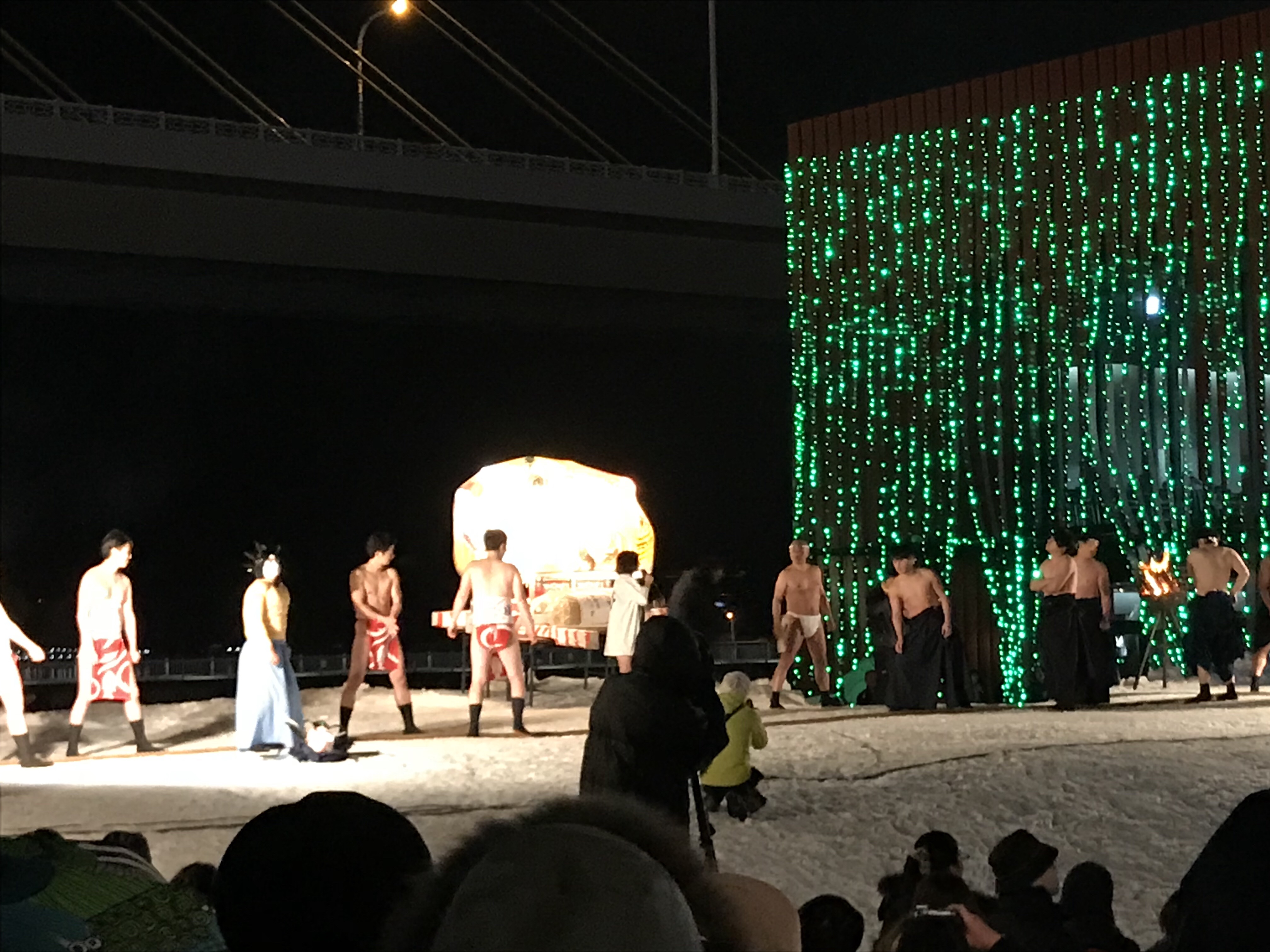

次に登場したのがディフェンディングチャンピオンの「チーム新青森駅」。

たしかに一介の駅員さんとは思えない、格闘家のようなもつけ達です。

.

.

対するチームがなんと「チーム青森駅」。

JR身内同士の対決です。しかしチーム青森駅は如何にもJR職員という感じの普通のおじさん達でした。

「行くぜ東北」キャンペーンの宣伝をするあたり、本当に実直なもつけ達です。頑張ってほしいです。

.

.

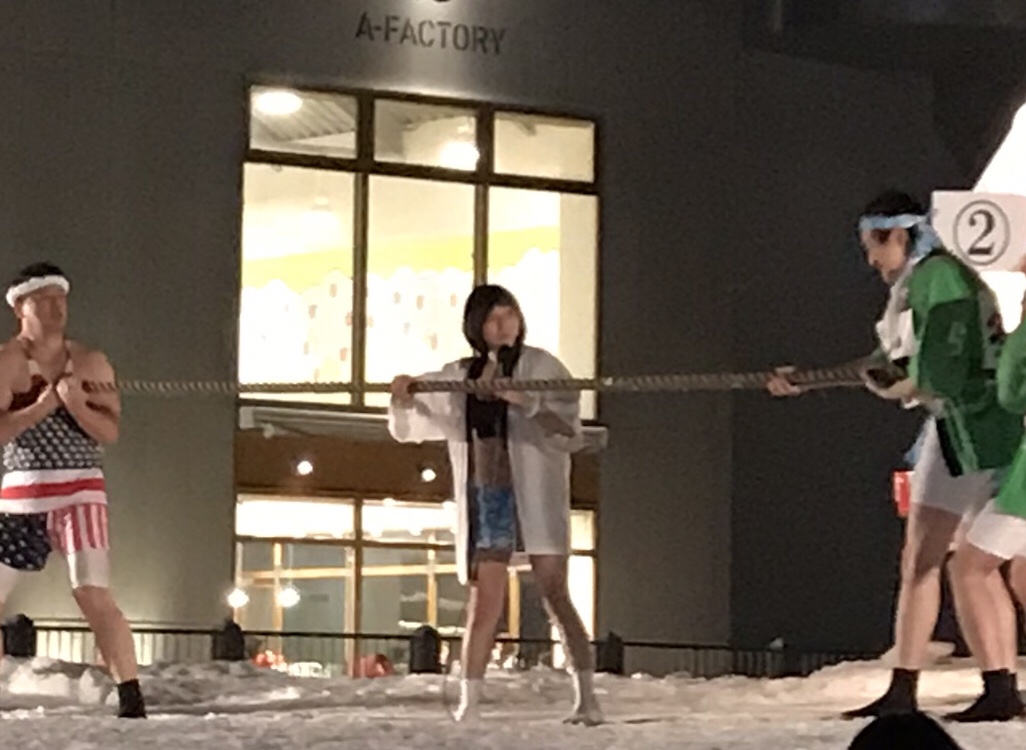

ちなみに対戦を仕切るのは、「ミスもつけ」という何か矛盾した肩書きのお姉さんです。

.

.

いよいよ対戦開始…!

チーム新青森駅、やはり強い!

チーム青森駅のおじさん達を正に一蹴、僅か数秒で決着してしまいました。

.

.

私はここまで見て、「寒っ!」と思い宿に退散。。

宿で暖まってホッとしていると、どうやら綱引き大会が終了したらしく、盛大な打上花火の音が聞こえて来ました。

.

.

本当に遠くから眺める分にはなかなか面白かった「もつけ祭り」。

企画者も参加者も、地元青森への愛情が実に強く感じられて、それがとても良い印象に繋がっていると思いました。

あとはあの「もつけ」達が風邪をひかないように祈るのみです。。