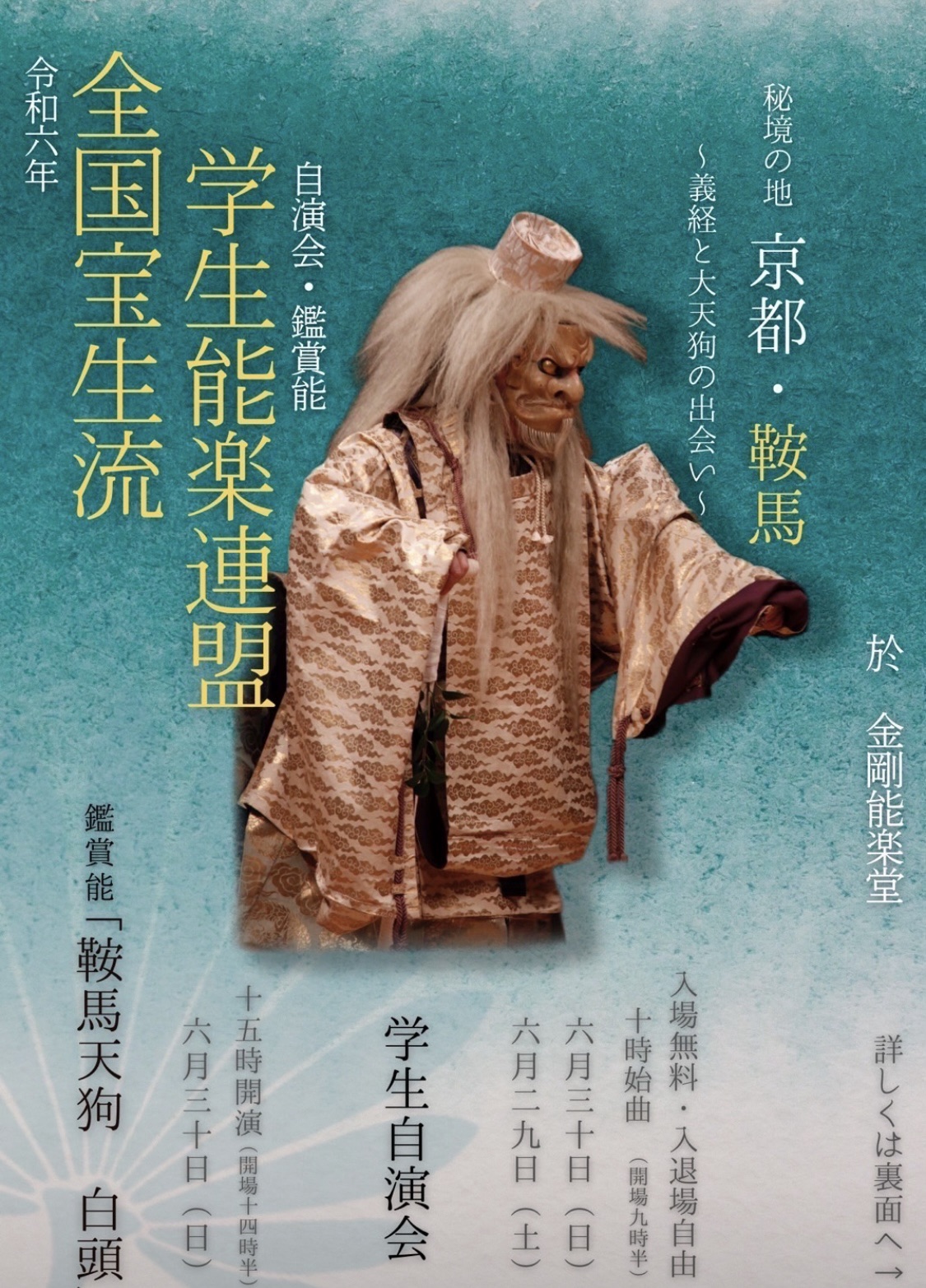

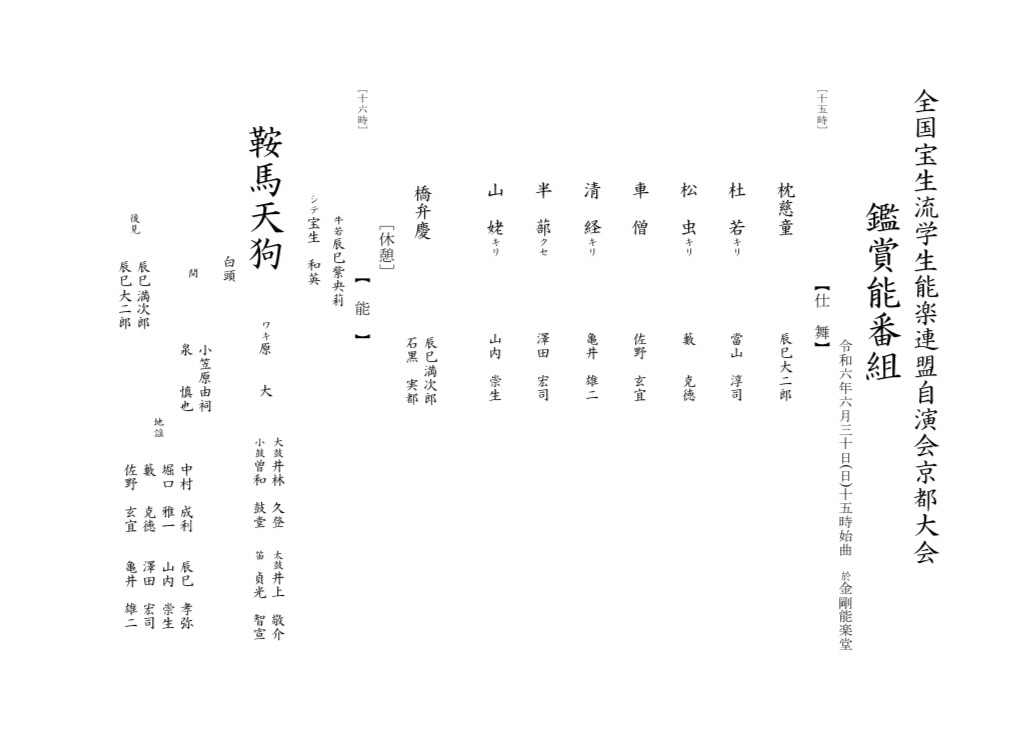

いよいよ明後日から「全宝連京都大会」が2日間にわたって開催されます。

・

・

私が全宝連委員長を勤めたのは確か平成3年の全宝連京都大会で、会場は四条室町上ルの旧金剛能楽堂、レセプション会場はコープイン京都でした。

・

今は金剛能楽堂は御所の西に移り、コープイン京都も無くなりました。

・

・

あれから幾星霜、コロナ禍も乗り越えて、また京都に全宝連が帰ってくるのは実に感慨深いです。

・

と言っても私が委員長を勤めた時は、私自身は2日間ほぼずっと玄関に座って、全国から来る皆さんや、能楽師の先生方をお迎えしたり、色んなトラブルへの対応に終始していました。

自分が出る時以外の舞台は全く見られなかったので、舞台の記憶は殆ど無いのです。

・

正直しんどい仕事でした。

しかし、例えば目上の人への手紙の書き方、口のきき方、フォーマルなレセプションでの挨拶の仕方などは、この全宝連委員長の時に初めて経験しました。

そしてその経験が今の私の日常にも確実に活かされているのです。

・

・

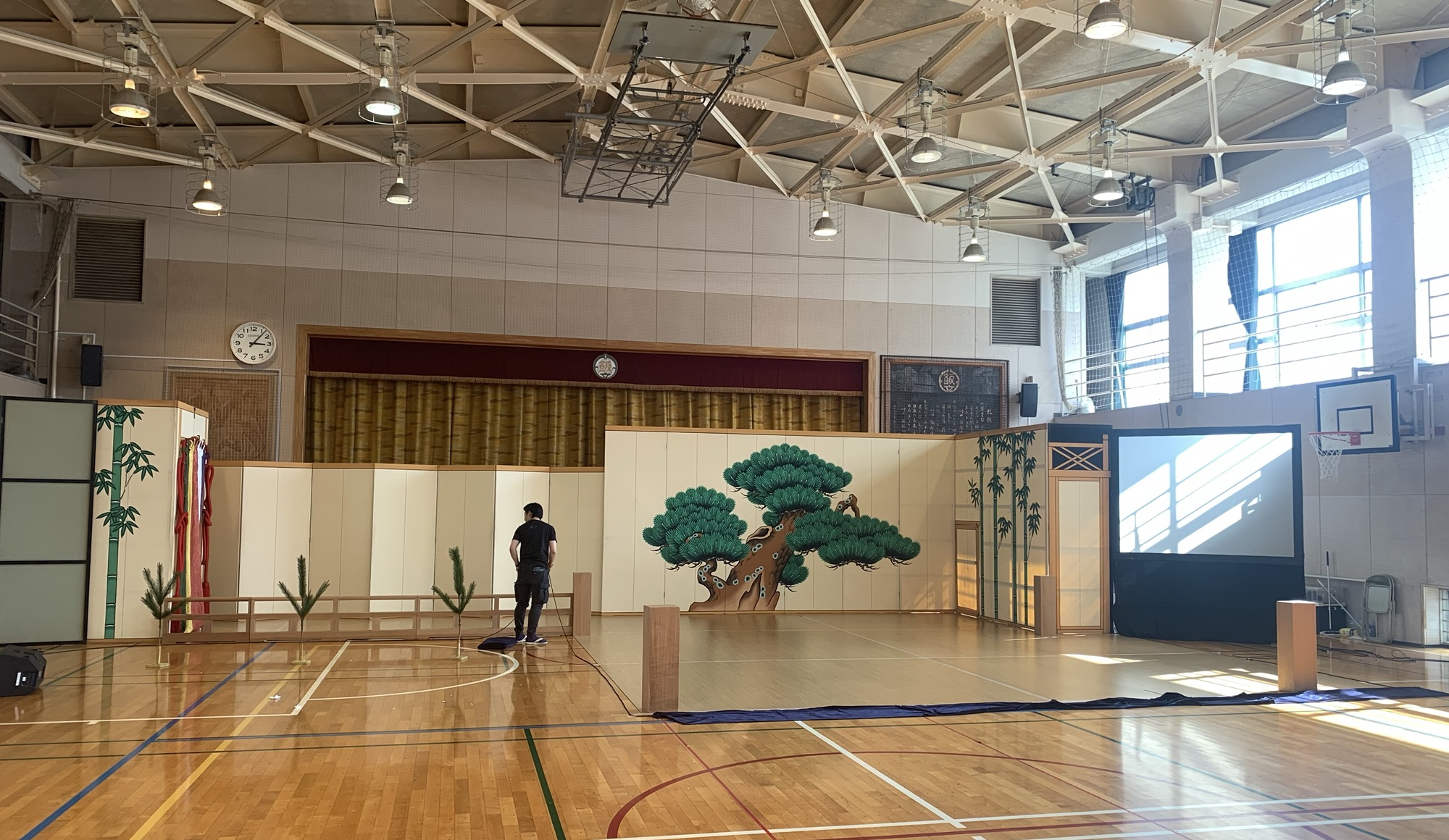

今回も神戸大の委員長さんを始め、全宝連委員や関西の大学の学生は、これから本番終了まで、間違いなく大変な数日間になる事でしょう。

でもその大変な経験は、将来きっと自分を助けてくれる、得難い経験になるというのもまた、間違いない事なのです。

・

・

全宝連京都大会が実り多い舞台になるように、私も全力でお手伝いしたいと思います。