一昨日の月曜日は京大宝生会の稽古でした。

・

来週11月11日(月)15時半より、大江能楽堂にて京大能楽部自演会「能と狂言の会」が開催されるので、その前の最後の稽古だったのです。

・

・

今回の自演会には2回生5人と1回生2人が参加しますが、その7人全員がほとんど全部の舞台にフル出演します。

例えば舞囃子「紅葉狩」が出るのですが、シテは2回生、地謡は残りの2回生と1回生全員で謡うのです。

・

・

3、4回生がいない今の京大宝生会ですが、それによって逆に1、2回生の成長が促進されていると感じます。

先日あった舞囃子「紅葉狩」の申合の時のことです。

・

これまでの京大の舞囃子では、申合で大鼓と小鼓の手を確認して、稽古と違う手で謡と囃子がズレてしまった部分を本番までに修正する、というのが常でした。

ところが今回は、謡の途中でお囃子が予想と違う手を打ってきて、「ああ、ズレてしまうな」と思ったら、地謡が瞬時に修正して囃子の手に合わせて謡っていたのです。

私がフォローする場面は殆どありませんでした。

・

3、4回生がいない中でのこの対応力は驚異的だと思います。

謡をきちんと覚えて、更に地拍子もよく理解していないと出来ないことなのです。

これはきっと若手OBOG達が丁寧に稽古をつけてくれた成果だと推察します。

・

そして1回生達は、入部半年でこのレベルの謡に参加している訳で、これは来年再来年に彼らが上回生になった時が本当に楽しみです。

・

・

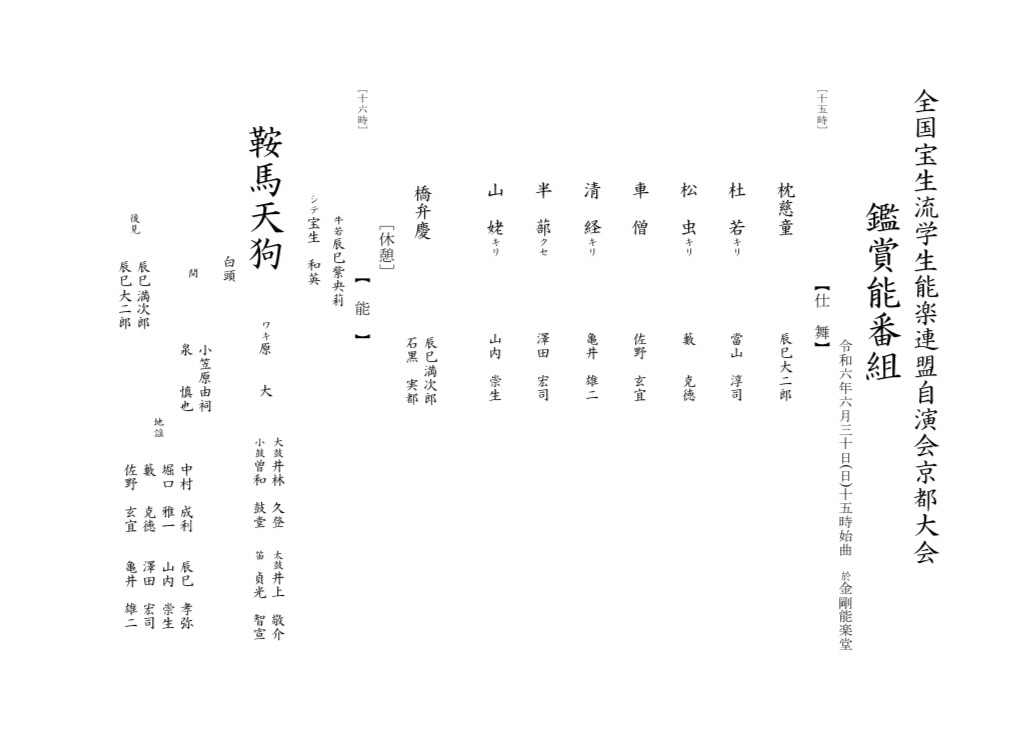

自演会では他にも、仕舞6番と素謡「船弁慶」が出て、繰り返しですがほぼ全員参加になります。

1、2回生ながらハイレベルな舞台を、是非ご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。