今日は自治医大稽古に行ってきました。

・

5月の1ヶ月間は、6年生が地元研修でそれぞれの出身地に戻っており、また入院していた部員が先日無事退院したりして、今日は本当に久しぶりに大勢が揃っての稽古でした。

・

・

更に嬉しい事に、新入生が1人入部していました。

秋田出身の6年生が、同じ秋田出身の新入生に声をかけたら入ってくれたそうなのです。

早速「紅葉狩」の仕舞を稽古しました。

・

・

嬉しいニュースが多かったのですが、実は自治医大能楽部としては中々に大変な状況なのでした。

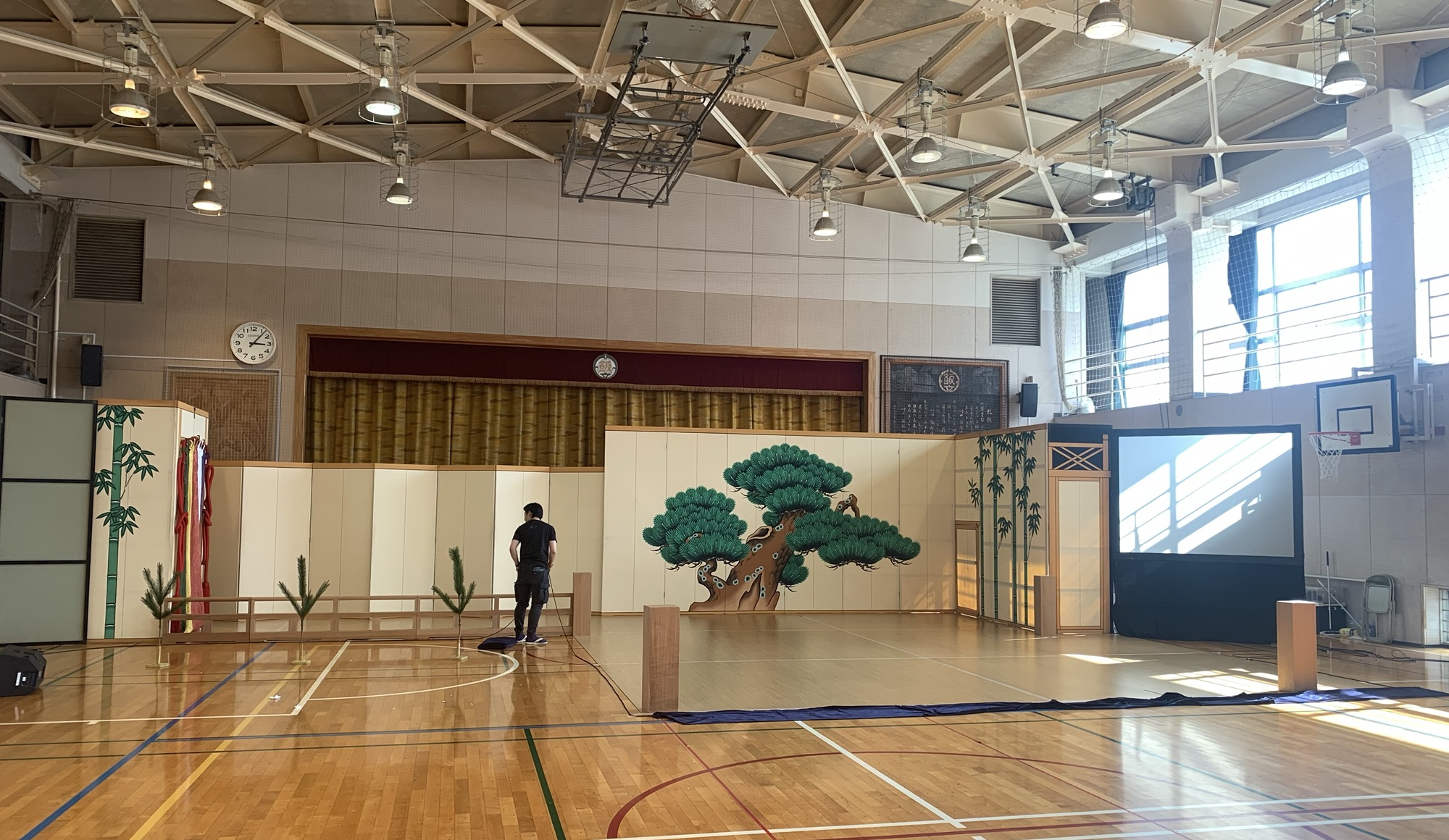

「関東宝生流学生能楽連盟自演会(関宝連)」

の舞台が明後日に迫っているのです。

・

このひと月の間は部員が全国に散らばってほとんど稽古出来ず、仕舞のシテと地謡との合わせも勿論出来ていません。

今日1日の突貫工事で、明後日の舞台に備えないといけないのです。

・

・

とりあえず仕舞は、私と一緒に地謡を謡いながら2回稽古して、更に今度は部員だけで地謡を謡ってもう2回。

合計4回稽古しました。

・

素謡「桜川」も、一度謡ってもらって、とにかく直せるところを出来るだけ修正して稽古を終えました。

・

・

部員達は、「これから晩御飯行って、その後帰って稽古しよう」

「明日は実習が早く終わるはずだから、後はずっと稽古しよう」

と明後日までの限られた時間を有効に使う相談をしていました。

・

日々の実習や授業が本当に過酷な彼らにとって、仕舞や謡まで覚えるのは大変な事だと思います。

なんとか明後日の「関宝連」を無事乗り切って、月末にある「全宝連京都大会」では、より稽古を積んで舞台に臨めるように、私も頑張ってお手伝いしたいと思います。