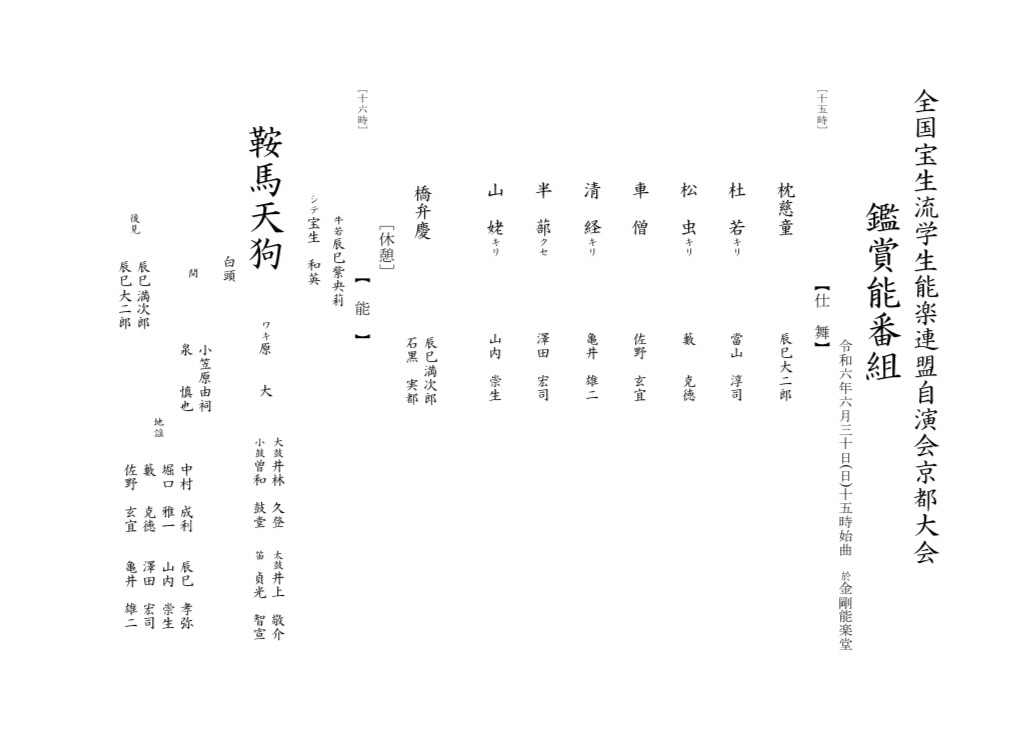

先日の「全宝連京都大会」では、京大宝生会から舞囃子「草紙洗」を出させていただきました。

・

シテも地謡も全員2回生で、ちょっとだけ背伸びした舞台になります。

・

・

2回生達にとってはもちろん初めての舞囃子ですが、実は他にも”初めて”の要素がありました。

・

大鼓と小鼓をそれぞれ京大宝生会若手OBとOGが勤めたのです。

・

・

これまで新歓企画の舞台などではそういう事もありましたが、全宝連のような歴史ある大舞台では例の無い事でした。

・

しかし大鼓も小鼓も、緊張しながらも非常に気迫のこもった演奏で、笛の貞光智宣先生のリードによって大変素晴らしい囃子になりました。

・

また、シテや地謡にとっても、普段から京大BOXで大鼓小鼓と何度も稽古ができたので、若い2回生達にとっては安心感に繋がったと思います。

・

・

今回の舞囃子「草紙洗」が無事にできた事で、2回生は大きく成長しました。

・

そしてまた囃子方を勤めた若手OBOGにとっても、今回の舞台の成功によって、今後も同じように学生達の囃子が打てる可能性が広がりました。

・

・

秋の京大能楽部自演会「能と狂言の会」では、更にパワーアップした舞囃子が披露できる事と期待しています。