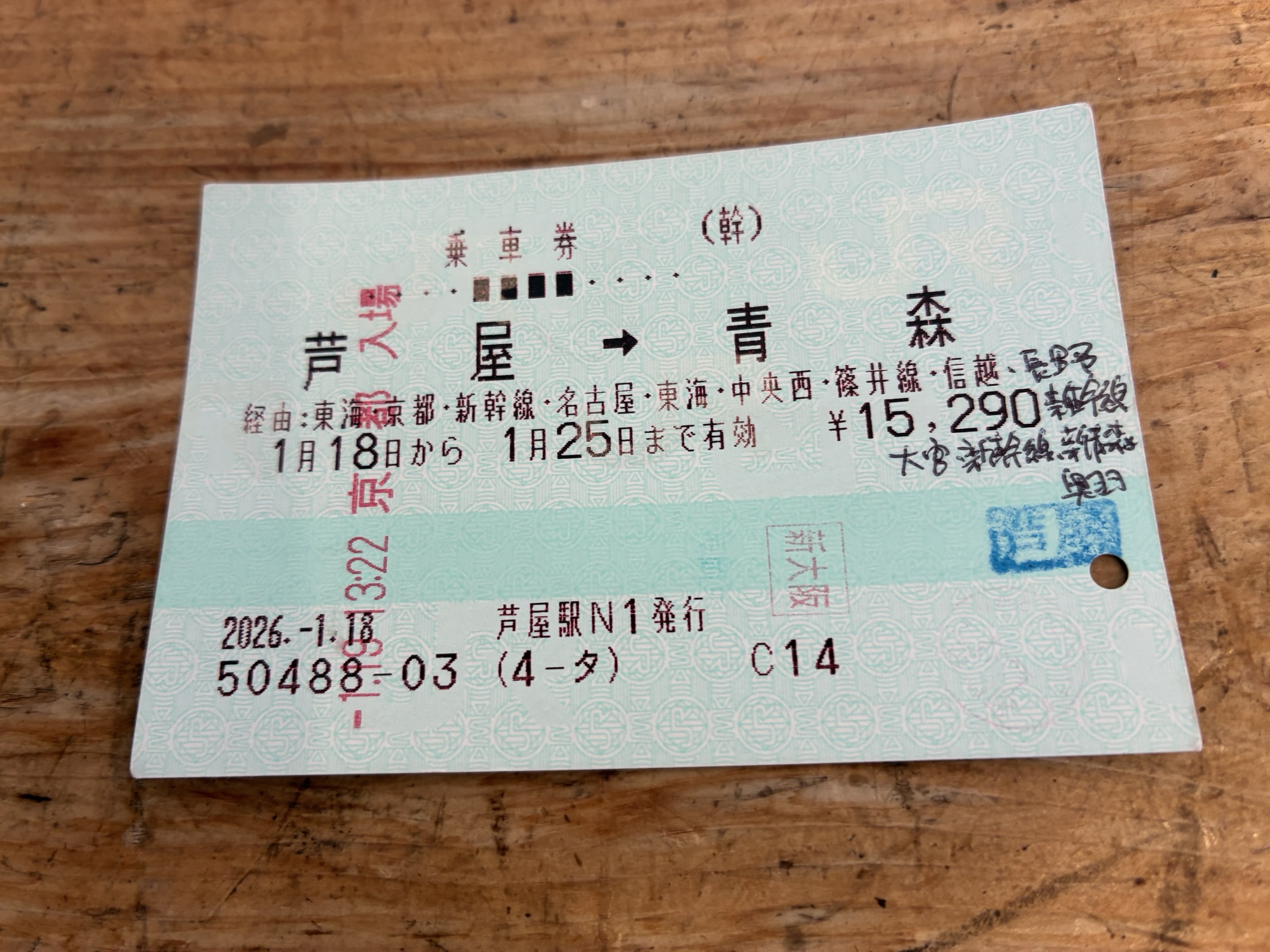

18日の日曜日に芦屋稽古をして、翌月曜日には長岡京稽古から移動して夜に松本稽古でした。

そして昨日火曜日には松本から青森まで移動して稽古。

・

本州の半分を一気に移動しました。

・

・

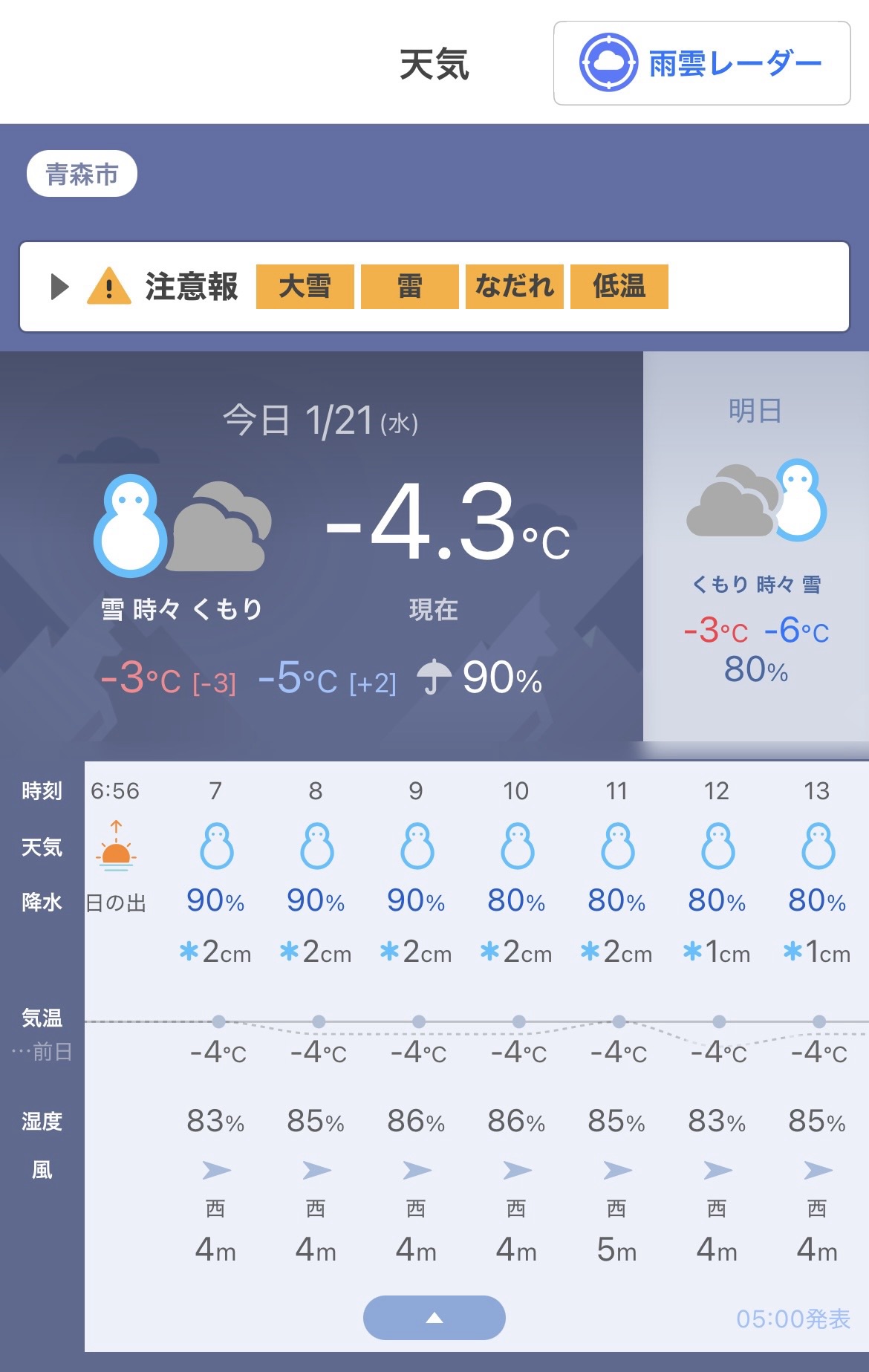

天気予報では昨日あたりから強烈な寒気が来て、青森でも大雪の恐れがあるようでした。

私は例によって完全に東京の街中の服装で、コート無し、手袋すら無しです。

・

青森はどんな状況なのか、少々ビクビクしながら東北新幹線で北上して行くと…

盛岡の手前くらいで外は強風と吹雪になりました。

青森がこれだと大変だ…

と今度はかなりビクビクしながらさらに進んで、新幹線は新青森駅に到着しました。

幸い雪は小止みでしたが、非常な寒さと強風です。

・

青森まで移動すると、先ずは100円ショップに直行して防寒手袋を購入。

宿で体制を整えて青森稽古場に向かいました。

・

・

稽古の始まる19時半頃になると、雪が激しくなってきました。

稽古が終わって外に出ると、わずかな時間で5cm以上積もっている感じです。

ここ数年の青森稽古ではこんなに雪に降られた記憶は無いので、かなり驚きました。

・

・

青森はしばらくは氷点下の気温と雪が続きそうです。

私は雪の青森を出て、これから仙台稽古に移動します。

電車が正常に動いてくれることを祈りながら…